Die GZ im Jahr 1933: Die „Harzburger Front“ wirkt nach

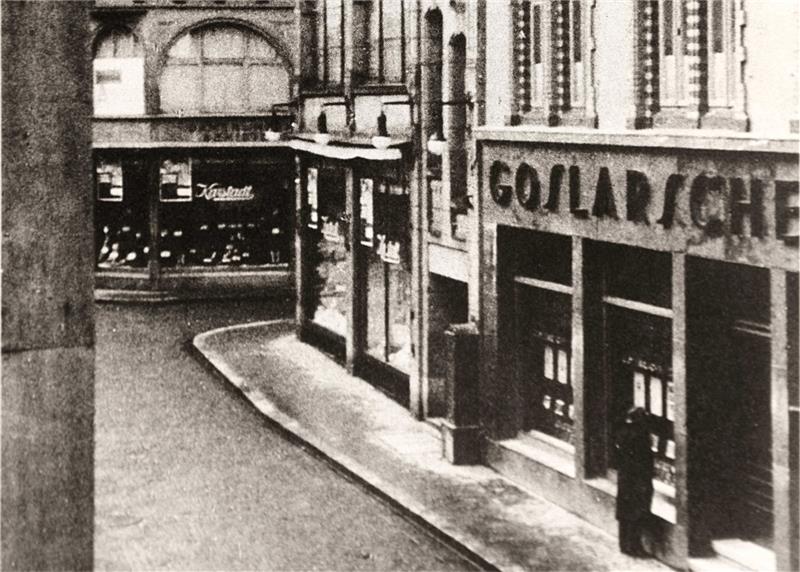

Früher hatte die GZ ihre Geschäftsstelle an der Ecke von Bäcker- und Rosentorstraße neben dem alten „Glaspalast“ von Karstadt. Foto: Archiv Geyer, Repro: Schenk

Zur ehrlichen Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit gehören auch der Blick auf die eigene Rolle und ein transparenter Umgang mit dem Geschehen. Die GZ zählt sich zum Ende der Weimarer Republik zum nationalen Lager und trommelt ab 1932 für Adolf Hitler.

Goslar. „Wir sind hindurch! Hitlers geradliniger Kampf und kompromißlose Politik hat gestern ihren Triumph davongetragen.“ Nicht nur auf den ersten Blick fehlt jegliche, heutzutage selbstverständliche und zu Recht erwartete Distanz in jenem Bericht, mit dem die Goslarsche Zeitung am 31. Januar 1933 ihre Leser über die tags zuvor erfolgte Ernennung von Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler informiert. Sie feiert den „endlichen Durchbruch des nationalen Staates unter der Kanzlerschaft Adolf Hitlers“.

Im Leitartikel, der mit „Harzburger Front!“ überschrieben ist, rühmt GZ-Verleger Dr.Walther Krause sogar ausdrücklich die Verdienste seiner Zeitung: „Wir freuen uns, daß gestern die Lösung doch noch Tatsache geworden ist, für welche wir an dieser Stelle seit Jahr und Tag unbeirrt unseren Kampf führten.“ Eine Zeitung, die seit Jahr und Tag für Hitler und seine braunen Schergen gekämpft hat – wie kann das sein?

Die Presse von und vor 1933 ist mit der Presse von heute kaum vergleichbar

Eines sei vorausgeschickt: Die gesamte deutsche Presse von und vor 1933 ist mit der Presse von heute kaum vergleichbar – weder in der blumigen Sprache und den pathetischen Formulierungen noch in der unverhohlenen Parteinahme und der wortmächtigen Propaganda: alles Dinge, die vor 90 Jahren fast an der Tagesordnung waren, als sich Zeitungen politischen Lagern zuordnen ließen und in Konkurrenz zu parteieigenen Zeitungen standen.

In Goslar zählte sich die alteingesessene GZ zum nationalen Lager, wie es sowohl das Handbuch der Deutschen Tagespresse 1932 als auch der Zeitungskatalog der Berliner Annoncen-Expedition Rudolf Mosse von 1933 auswiesen – und wie es auch unschwer den täglichen Berichten zu entnehmen war. In der Stadt erschien seit Juli 1919 aber auch die „Harzer Volkszeitung“, ein SPD-Blatt, das seinerseits kräftig die Politik-Werbetrommel für seine Richtung schlug. Eine Konstellation, die jeder im Hinterkopf behalten sollte, weil sie eine heute unbekannte Frontstellung zur Folge hatte.

NS-Presse spielte gerade in Klein- und Mittelstädten keine Rolle

Warum waren Zeitungen so wichtig? Ohne Radio, TV und natürlich Internet war das gedruckte Wort damals häufig die einzige Informationsquelle über das politische Geschehen, wenn man nicht auf Verwandte, Freunde oder eben die Parteien selbst und deren Kundgebungen vertrauen wollte. Interessant: In den Wachstumsjahren der NSDAP vor 1933 blieben die Auflagenzahlen der Publikationen aus bürgerlichem Lager stabil (6,9 Millionen), während die NS-Presse gerade in Klein- und Mittelstädten keine Rolle spielte. Hatte sich mindestens dort also schon eine „weitgehend unbeeinflusste Selbstgleichschaltung“ vollzogen, wie sie Historiker Gerhard Paul beobachtet, der sich intensiv mit der NS-Propaganda vor 1933 auseinandergesetzt hat?

Nicht nur Zeitgenossen erkannten, dass Hitler Journalisten aus bürgerlichem Lager tausendmal mehr verdanke „als den kleinen giftigen und wenig talentierten Skribenten der eigenen Presse“ (Walter Oehme und Kurt Caro: Kommt das „Dritte Reich“?, 1930). Die Nazis selbst formulierten 1932 in einer Denkschrift zur NS-Pressepolitik, dass „eine nur leicht freundlich kommentierte Nachricht über die Bewegung, die von 50000 Lesern der bürgerlichen Presse gelesen wird, für die NSDAP mehr wert ist, als ein nationalsozialistischer Leitartikel in unserem Parteiorgan, der ins Schwarze trifft, aber 5000 Parteianhängern nur ihre eigene Auffassung bestätigt“.

Und in Goslar? Die GZ schwamm ohne (Selbst-)Zweifel auf jener nationalen Welle mit, die spätestens nach der Weltwirtschaftskrise die demokratischen Kräfte der Weimarer Republik hinwegzuspülen drohte. Nationale Größe schien weit wichtiger als Wahlrecht für alle. In dieser Haltung sah sie in der NSDAP allerdings nicht sofort und noch lange nicht die wichtigste Verbündete. Im Gegenteil: 1928 hießen die politischen Helden noch Alfred Hugenberg, Medienzar und im Oktober zum neuen Vorsitzenden der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) gewählt, sowie Franz Seldte, der den Frontkämpferbund „Stahlhelm“ anführte. Beide sollten schon 1931 mit Hitler die „Harzburger Front“ bilden und sich im Januar 1933 in seinem Kanzler-Kabinett wiederfinden.

Die Linken sind das erklärte Feindbild

Fünf Jahre vor Hitlers Machtantritt war allein das „N“ für national im Namen der NSDAP das Eintrittsbillett in die Berichterstattung der GZ. Zwar zeigte die Zeitung kein besonderes Interesse an der „Bewegung“ und scheute auch nicht vor Kritik an einzelnen Rednern zurück. Aber sie nahm von den Nazis zumindest Notiz und schrieb über deren Kundgebungen. Zur Einordnung: Die SPD fand keinen Platz im Blatt, die KPD schon gar nicht. Die Linke war das erklärte Feindbild, gegen die schon vor den Reichstagswahlen 1930 zur „Frontbildung“ der Nationalen aufgerufen wurde.

Bis zu diesen Wahlen hegte die GZ der NSDAP gegenüber zwar durchaus eine gewisse Sympathie, war aber immer noch distanziert und keinesfalls unkritisch gegenüber radikalen Tendenzen. Vom Nazi-Mob verübte Gewalttaten wurden erwähnt und auch ausdrücklich verurteilt. Nach dem Wahlerfolg von 1930, als die NSDAP im Reichgut 18 Prozent und in Goslar sogar noch zehn Prozent mehr erreicht hatte, beschäftigte sich die GZ erstmals auch intensiv mit deren „Führer“. Bis Mitte des Jahres war Adolf Hitler GZ-Lesern nur aus kurzen Artikeln zu diversen Prozessen bekannt. Im Januar schrieb die Zeitung seinen Namen in einer Überschrift sogar fälschlich Hittler.

Erst sein Auftritt im Ulmer Reichswehrprozess und sein berühmt-berüchtigter Legalitätseid, die Macht nur mit legalen Mitteln erreichen zu wollen („die Verfassung schreibt uns nur die Methode vor, nicht aber das Ziel“), änderte alles. Mit seiner Aussage schuf Hitler ein Bild seiner selbst, das die GZ in den folgenden Jahren mehr und mehr unkritisch nachzeichnete. Das Achten von Ordnung und Gesetz und obendrein eine SA, der Hitler selbst angeblich die Waffenlosigkeit verordnet hatte – was konnte das bürgerliche Herz noch mehr verlangen?

„Wenn das der Führer wüsste“

Vielleicht nur als Anmerkung am Rande: Als später SA-Kreise in Berlin zu rebellieren drohten und Hitler – natürlich lobend hervorgehoben – mit „eisernem Besen kehrte“, da war schon ganz früh der spätere Standardsatz geboren: „Wenn das der Führer wüsste“ – oder eben gewusst hätte. In Goslar erlagen die Redakteure Dr. Walther Krause, Dr. Otto Gillen, Carl August Gelpke-Müller, Ernst Kummer und Martin Raack bald dem von der NS-Propaganda fleißig zelebrierten Führerkult. Gillen galt zudem als guter Bekannter des späteren Nazi-Oberbürgermeisters Heinrich Droste und wurde im Frühjahr 1933 Vorsitzender des Kampfbundes für deutsche Kultur, der allerdings schon ein Jahr später aufgelöst wurde. Für die Leser wurde die neue Linie spätestens nach der „Harzburger Front“ am 11. Oktober 1931 spürbar. Das Treffen der antidemokratischen Nationalisten um NSDAP, DNVP und Stahlhelm in der direkten Nachbarschaft feierte die GZ ausführlich, auch wenn die Einigkeit unter den Harzburger Partnern kaum die Dauer des Treffens angehalten hatte. Es folgte ein wahrer Presse-Krieg gegen die HVZ rund um ein Stahlhelm-Volksbegehren zur Auflösung des Preußischen Landtags und das Jahr 1932, als die GZ endgültig der Hitler-Aura erlag.

„Der nationale Kandidat heißt Hitler!“

Schon vor den Reichspräsidentenwahlen, bei denen der gerade erst in Braunschweig eingebürgerte Österreicher gegen den greisen Amtsinhaber und Weltkriegsgeneral Paul von Hindenburg antrat, wies die GZ per Schlagzeile den Weg: „Der nationale Kandidat heißt Hitler!“ Es mag also niemanden wundern, dass die GZ 1933 nicht nur den 30. Januar geradezu enthusiastisch feierte, sondern auch den NSDAP-Erfolg bei den Wahlen im März. „Wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig“ stellte die GZ ihrem Leitartikel „Wir sind hindurch“ nicht nur ein Matthäus-Zitat aus der Bibel voran, sondern griff auch komplett die von den Nazis ersponnene Legende vom „Führer“ auf, der „vor 14 Jahren als Unbekannter im Kreise seiner sieben Aufrechten“ begonnen habe, „verlacht, verfemt, verleumdet und verbannt“ worden sei und trotzdem „nie den Glauben an den göttlichen deutschen Funken“ verloren habe. „Wir neigen uns heute in Ehrfurcht vor seiner Tat“, erklärte Kommentator Krause und meinte es durchaus als Lob, wenn er folgerte: „Wir haben gestern auf Jahre hinaus das letzte Mal gewählt.“

Hat die Presse in Deutschland und in Goslar die GZ die Menschen getäuscht und den Nazis in die Arme getrieben? Vor einer Antwort sollte man sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen, was NS-Propaganda-Experte Paul schreibt: Ein großer Teil der Wählerschaft musste damals gar nicht „durch Propaganda überzeugt, überrumpelt, irregeführt oder verführt“ werden. Es gab genügend Deutsche, „die dem Nationalsozialismus nur zu bereitwillig in die ausgebreiteten Arme liefen.“

Hintergrund zum Artikel

Der vorliegende Beitrag ist in fast unveränderter Form bereits am 27. Juli 2013 in der ersten GZ-Serie wider das Vergessen 80 Jahre nach der Machtübertragung an die NSDAP und Adolf Hitler erschienen – und seitdem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen.

Autor Frank Heine hat sich in seiner Examensarbeit mit dem Aufstieg der NSDAP in Goslar und dessen publizistischem Widerhall in der GZ auseinandergesetzt. Sie ist 1998 unter dem Titel „Der nationale Kandidat heißt Hitler“ als Band 45 der Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar/Goslarer Fundus erschienen. Für seine Arbeit hatte Heine 1995 den Goslarer Geschichtspreis erhalten. Heute ist er bei der GZ als Leiter im Goslar-Ressort und als stellvertretender Chefredakteur tätig.

Dr. Peter Schyga, Geschichtspreisträger von 2021, schreibt in den nächsten Folgen über das Geschehen in Goslar kurz vor der Machtübertragung und der Reichstagswahl am 5. März.