Helmut Schneider – zwischen Goslar und Auschwitz

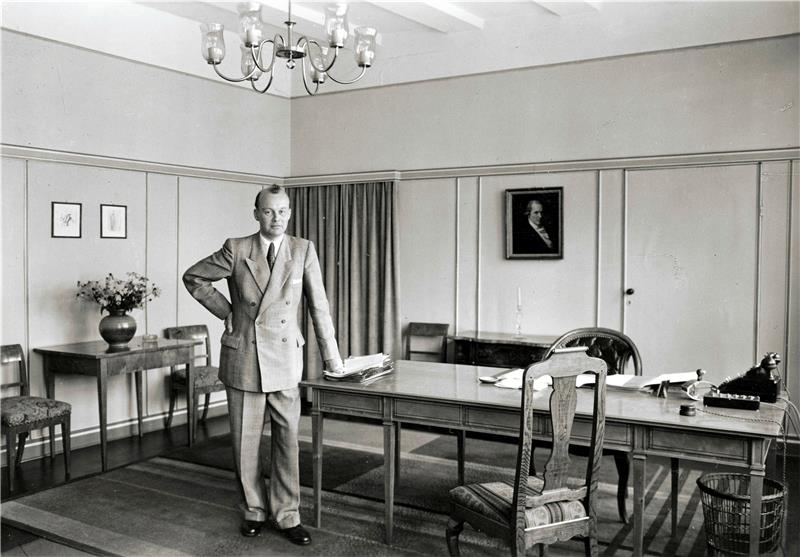

Ein Zeit-Dokument: Oberstadtdirektor Helmut Schneider am Chef-Schreibtisch in der Goslarer Verwaltung. Foto: Stadtarchiv Goslar

Stand Helmut Schneider, ehemaliger Oberstadtdirektor von Goslar, dem Widerstand nah oder war er Mittäter? Dieser Frage ging Professor Dr. Winfried Schulze im Kreishaus nach. Schulze beleuchtete ein Leben, das von Widersprüchen geprägt war.

Für nur 0,99 € alle Artikel auf goslarsche.de lesen

und im ersten Monat 9,00 € sparen!

Jetzt sichern!

Goslar. Es ist zu vorgerückter Stunde am Donnerstagabend, als im Publikum Stephan Gistrichovsky das Wort ergreift. Der Enkel des Goslarer Juden Louis Meyer mahnt, „keinen Heiligenschein“ über den früheren Goslarer Oberstadtdirektor Helmut Schneider aufzuziehen. Er fühle sich fast ein wenig an Nazi-Oberbürgermeister Heinrich Droste erinnert, der seinen Großvater per Dekret ins Lager schickte und nur wenige Jahre nach dem Weltkrieg wieder im Goslarer Rat saß – als hätte es die zwölf braunen Jahre mit all ihren Gräueltaten nie gegeben.

Nein, das wollte Schneider-Biograph Professor Dr.Winfried Schulze ganz sicher nicht, als er zu seinem Werk „Die Verdrängung – der Weg des Juristen Helmut Schneider von Auschwitz nach Goslar“ referierte. Das als Band 127 in der Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte erschienene Werk war Grundlage für seinen Vortrag, den er im Sitzungssaal des Kreishauses auf Einladung des Geschichtsvereins und der Spurensuche Harzregion hielt.

Professor Dr. Winfried Schulze. Foto: GZ-Archiv

Schneiders Lebensweg zwischen Widerstandsnähe und Mittäterschaft

Der Münchner Historiker skizziert ein kompliziertes Leben, ringt um manche Formulierungen und Einordnungen, kann sich manche Schneider-Volte selbst nicht erklären und bleibt trotzdem keine ehrliche Antwort schuldig. Wer ist der Mann, der „unzweifelhafter Mitorganisator“ der Vernichtung durch Arbeit im IG-Farben-Lager Monowitz bei Auschwitz war, vor dem Krieg aber klare Distanz zu den Nazis hält und sich mit Deutschen Christen streitet? Der Karriere machen und den Kriegseinsatz vermeiden will, sich in vertrauter Runde kritisch übers Regime äußert und sogar Kontakt zu Widerständlern hält? Der eine Gruppe von jungen Franzosen schützt, von ihnen geradezu verehrt wird und die Grundlage für die Städtepartnerschaft zwischen Goslar und Arcachon legt? Von dem aber kein Wort des Mitleids für Juden oder Ostarbeiter überliefert ist, der nach dem Krieg vor Gericht Falschaussagen macht und sich von hohen Mächten auf eine Probe gestellt sieht? „Es bleiben Unklarheiten und Widersprüche“, räumt Schulze ein – Unvereinbarkeiten in einer Person.

Es sei der erste Vortrag beim Geschichtsverein, für den die Stadt Goslar ein Grußwort liefert, erklärt Vorsitzender Günter Piegsa. Bürgermeisterin Renate Lucksch (SPD) erwähnt sogleich den nach Schneider benannten Weg in Ohlhof. Sollte man den nicht lieber umbenennen? Diese Frage stellt später Ratsherr Henning Wehrmann (Bürgerliste) und dankt Schulze für einen Brief an die Verwaltung, die mit einer Erklärungslegende vom Soldaten Schneider und seinen Franzosen im Krieg aufräumt. Das sei eine schwierige Glaubensfrage, sagt Schulze: „Ich würde dafür plädieren: Lassen wir es so.“

Faszination und Schrecken

Wie passen Opposition, Mittäterschaft und Verdrängung zusammen? Was Schulze erklärt, fasziniert und erschreckt zugleich. Eine individuelle Geschichte mit vielen Facetten. Ob Schneider bereut hat? Ralf Köhler-Haars meldet sich zu Wort, der als Kind Schneider noch erlebt hat. Er malt ein fast idyllisches Bild von Schneiders Rotwein-Runden mit Konsul und Ehrenbürger Walther Adam sowie Stadtforstrat Horst Matthaei. Linken-Ratsherr Michael Ohse merkt an, dass Schneiders Wirken ein reibungsloses Funktionieren des Nazi-Apparates erlaubt habe.

Offene Fragen und kritische Stimmen: Diskussion nach dem Vortrag

Und da ist wie gesagt die Stimme von Stephan Gistrichovsky, dessen Großvater nach dem Krieg zusammen mit Charley Jacob und dessen Söhnen Manfred und Hans-Peter aus dem KZ Theresienstadt von sowjetischen Soldaten befreit wurde. Er mag auch nicht mehr die in Frankreich gestrickten Helden-Legenden und Danksagungen für Schneider hören.

Partnerschaft? Er sei in den 1960er Jahren früh mit Stadtjugendpfleger Erich Brennecke nach Arcachon gefahren – es seien ganz andere Menschen für Entstehen und Wachsen der Freundschaft mit Goslar verantwortlich gewesen. „Wir haben den Hass gegen die Deutschen noch erlebt, der hat sich erst in den 80er Jahren gelegt“, erinnert sich Gistrichovsky schmerzlich. Und es bleibt seine Frage zu Auschwitz: „Warum hat Schneider mitgemacht?“