Goslars Rat und Kloster Neuwerk: Ein Kampf mit harten Bandagen

Dorothea Eleonore von Sommerlatt kämpft als Priorin des Klosters Neuwerk gegen die Stadt Goslar. Foto: Stadtarchiv Goslar

Wer will sich heute über politischen Streit aufregen? Als sich Neuwerk-Priorin Dorothea Eleonore von Sommerlatt Mitte des 18. Jh. gegen die Stadt wehrt, lässt der Rat die Stiftsdamen kurzerhand bei Wasser und Brot einsperren. Was ist da bloß los?

Goslar. Hintergrund der Auseinandersetzung ist das Bestreben der Stadt, „das Kloster Neuwerk noch stärker in seine Botmäßigkeit zu bekommen“; dem „hatte sich das Kloster immer noch entziehen können“ (Crusius). Kaiser Franz I. hatte 1735 sogar in einem Schutzbrief ihm den Titel „Kaiserlich freies Exemtstift“, also eine rechtliche Sonderstellung, zugesichert. Dass Neuwerk auf seine Eigenständigkeit pochte, erkennt man schon daran, dass es dem Rat erst 1667 gelang, es in ein evangelisches Damenstift zu überführen. Das Klosterleben änderte sich dadurch jedoch nur wenig: Es blieb eine Versorgungsanstalt für Töchter aus wohlhabenden Goslarer Familien.

Streit um die Beichtväter

1740 holte die Stadt die damals 50 Jahre alte Dorothea Eleonore von Sommerlatt (1690 bis 1769) mit allerlei Beziehungen, auch zum Herzogshaus, als neue Priorin. Sie erwies sich in den folgenden Jahren als sehr tatkräftig; so gelang es ihr, den klösterlichen Besitz zu mehren. 1754 erließ der Rat diverse Beschlüsse, die Kirchen betreffend, darunter auch eine Bestimmung in Beziehung auf die Beichte. Demnach solle „künftig kein Prediger Goslars ein Beichtkind eines anderen Collegen zur Beichte annehmen“, sofern keine ausdrückliche Consistorial-Erlaubnis zum Wechsel vorlag (Crusius). Als in der Folge der Rat festlegte, dass mit sofortiger Wirkung nicht länger der bisherige Beichtvater Bötticher, sondern der Prediger Rhese von der Jakobi-Kirche den Konventualinnen des Klosters Neuwerk die Beichte abnehmen sollte, wehrten sich diese und beriefen sich auf ihr Recht der freien Priesterwahl. Die Stadt aber pochte auf ihre obrigkeitlichen Rechte. Als der Rat deshalb einfach einen Tag für die feierliche Einführung Rheses bestimmte, verschloss die Priorin die Prieche und blieb mit dem ganzen Konvent (mit Ausnahme der Konventualin Trumpf) der Feierlichkeit fern. Gleichzeitig erhob sie Klage gegen die Stadt vor dem Hofgericht in Wien.

Drakonische Gegenmaßnahmen

Der Rat griff zu harten Gegenmaßnahmen: Er setzte die Priorin von Sommerlatt ab, sperrte die Stiftsdamen (abgesehen von besagter Trumpfin) bei Wasser und Brot ein, ließ sie bewachen und unterband die Auszahlung der üblichen Wochengelder. Man weiß wirklich nicht, was aus den armen, zum Teil schon sehr betagten und kränklichen Damen geworden wäre, hätte es in Richtung Schilderstraße nicht ein Fenster gegeben, durch das „den hungernden Klosterinsassinnen von der teilnahmvollen Bevölkerung allerlei Stärkungsmittel bis hin zur Hühnerbrühe gereicht wurden“ (Brökelschen). Auch wurden alle Briefschaften der Priorin durchsucht.

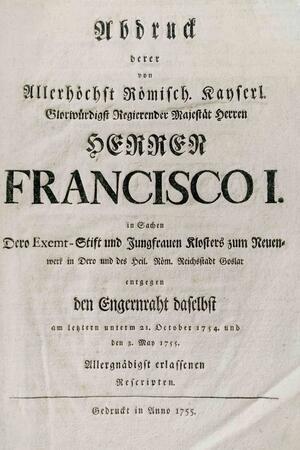

Im Oktober 1754 und Mai 1755 ergehen sogar zwei Urteile des Hofgerichtes in Wien, die die Stadt zur sofortigen Aufhebung der Strafmaßnahmen auffordern. Foto: Stadtarchiv Goslar

Die Stadt kam alledem nach, und Sommerlatt kehrte nach Neuwerk zurück. Anstatt aber sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben, überspannte die Priorin den Bogen und verlangte in Wien die Absetzung des Bürgermeisters Meyer – wohl (wie Brökelschen meint), weil „sie auf die Loslösung des Klosters aus der Abhängigkeit der Stadt hinaus wollte“. Die Stadt wiederum konterte 1756 mit einem Gutachten der Universität Göttingen, das den Anspruch, ein „kaiserliches Exemtstift“ zu sein, klären solle.

Sympathien in Wien verscherzt

Das Gutachten fiel gegen den Anspruch des Klosters aus – und eigentlich war damit alles klar. Der Prozess aber zog sich hin; beide Parteien scheuten keine Mühen und keine Kosten. Das Kloster ließ sogar seine kaiserlichen Privilegien in zahllosen Exemplaren drucken und verschicken. Die Priorin agierte in finanziellen Angelegenheiten immer selbstherrlicher, ganz wie die Äbtissin eines reichsunmittelbaren Klosters. Damit verscherzte sie sich die Sympathien in Wien, und 1759 wies man sie dort an, einen Vergleich zu suchen.

Erst 1767, also acht Jahre später, kam er endlich zustande – und war absolut nicht im Sinne der Priorin: Im § 1 „erkennt das Kloster den Magistrat der Stadt Goslar als ordentliche Obrigkeit und dessen Hoheit, Gerichtsbarkeit und Schutzrecht nicht nur über den Konvent, sondern auch über die dem Kloster zugehörigen Güter, Gerechtsamen und Forderungen an“ (Brökelschen). Aber „Exemtstift“ darf sich das Kloster weiter nennen – wenn auch nicht im Verkehr mit der Stadt.

Hohe Schulden über Jahrzehnte

Was also hat das Vorgehen der von Sommerlatt dem Kloster gebracht? Wohl durfte es sich unter den zwei Pfarrern von St. Jakobi einen sich zum Klostergeistlichen wählen und bekam zugesichert, dass nur Goslarer Bürgerstöchter ins Stift aufgenommen werden dürfen, aber dafür war es hochverschuldet und brauchte Jahrzehnte zur finanziellen Erholung. Else Brökelschen vermutet ob deren Vorgehens, dass neben dem Machtwillen der Priorin der Einfluss ihres Rechtsbeistandes Wilhelm de la Tour ab 1759, eines katholischen Geistlichen, eine zentrale Rolle gespielt hat. Dieser, seit 1762 Propst in Riechenberg, sei nicht nur von „beinah krankhafter Verschwendungssucht“ gewesen, sondern auch fanatischer Katholik und habe „als Ziel dahinter die Rekatholisierung des Klosters im Auge gehabt“. Beweise dafür indes vermag sie nicht beizubringen.

Autor Ulrich Kosckorke ist Schriftführer im Förderverein „pro Stadtarchiv“ und Oberstudienrat für die Fächer Deutsch und Geschichte am Goslarer Ratsgymnasium. Er zitiert im Text aus den Werken „Geschichte der vormals kaiserlichen und freien Reichsstadt Goslar“ von Gottlob Friedrich Eduard Crusius, erschienen 1842 in Osterode, und „750 Jahre Neuwerk“ von Dr. Elsa Brökelschen, erschienen 1936 im Harzer Heimatland Nr. 16.