Die Rückkehr des Krodo-Altars nach Goslar

Der Krodo-Altar zu Hause im Goslarer Museum. Foto: Schenk

Der Krodo-Altar wurde 1807 aus dem Goslarer Dom entwendet und in den heutigen Louvre nach Paris verschleppt. Eine neu entdeckte Akte im Stadtarchiv belegt seine abenteuerliche Rückkehr nach Goslar, wo er noch heute zu bestaunen ist.

Nahezu jedes Kind, das in Goslar aufwächst, steht irgendwann vor einem geheimnisvollen bronzenen Gebilde, das sich aufgrund seines einzigartigen Designs jedem einprägt, der es einmal gesehen hat. Viele Hundert Jahre alt, übt der Krodo-Altar, wie er im Volksmund genannt wird, auch heute noch eine eigenartige Faszination aus.

Zu Herkunft und Geschichte ist viel geschrieben worden. Unbestritten ist, dass der Altar, dessen korrekte Bezeichnung „Goldener Altar“ (altare aureum) lautet, neben dem Kaiserthron und dem Marktbrunnen zu den bedeutendsten mittelalterlichen Kunstwerken Goslars gezählt werden kann.

Gefertigt in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, gilt er heute als der einzig erhaltene Kirchenaltar der Romanik. 1807 wurde der Altar, nachdem er Jahrhunderte lang im Goslarer Dom gestanden hatte, gemeinsam mit vielen hochwertigen Kunstgegenständen aus den von Frankreich besetzten Gebieten Napoleons nach Paris in das Musée Napoléon, dem heutigen Louvre, transportiert und nach dem Sieg der Koalition auf Befehl der Preußen 1814 wieder an die alte Stätte zurückgebracht.

Wiederentdeckte Akte

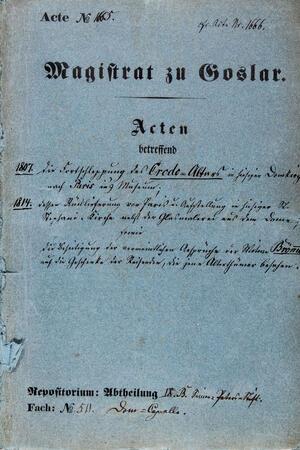

Eine kürzlich wiederentdeckte Akte aus dem Bestand des Goslarer Stadtarchivs enthält interessante Details zu der Rückführung diverser wertvoller Kulturgüter in den bewegten Zeiten des Wiener Kongresses und soll hier Gegenstand näherer Betrachtung sein.

Die erst kürzlich wiederentdeckte Akte bietet Details zur Rückführung des Krodo-Altars. Foto: Schenk

Zitate sind in kursiver Schrift in Originalschreibweise wortgetreu wiedergegeben. Vor uns liegt eine blaue Mappe, gebunden mit der sogenannten preußischen Fadenheftung und versehen mit dem Titel: Acten betreffend 1807. die Fortschleppung des Crodo-Altars in hiesiger Domkirche nach Paris ins Museum; 1814 dessen Rücklieferung von Paris u. Aufstellung in hiesiger St. Stephani-Kirche nebst der Glasmalerei aus dem Dom; sowie die Beseitigung der vermeintlichen Ansprüche der Witwe Brömmel auf die Geschenke der Reisenden, die jene Alterthümer besehen.

Von Paris nach Frankfurt

Über die Reise von Paris nach Frankfurt liegen keine näheren Informationen vor. Ab hier übernahm den Transport der wertvollen Güter das renommierte Frankfurter Handels- und Speditionsunternehmen Gontard.

Die Fracht wurde zunächst aufgeteilt auf insgesamt 14 Kisten, wovon 13 für Berlin bestimmt waren. Einzig die Kiste mit der Nummer 14 und der Kennzeichnung „AM STM“ hatte als Zielort Goslar. Der Inhalt wurde deklariert als „eine Tafel von Ertz wiegend mit der Kiste Drey und Zwanzig und drey Viertel Centner“.

Für einen Lohn von siebeneinhalb Reichstalern und zwanzig Gulden übernahm der Fuhrmann Heinrich Wessel aus Arsten den schwierigen Auftrag, den Altar in zehn bis zwölf Tagen von Frankfurt nach Goslar zu transportieren.

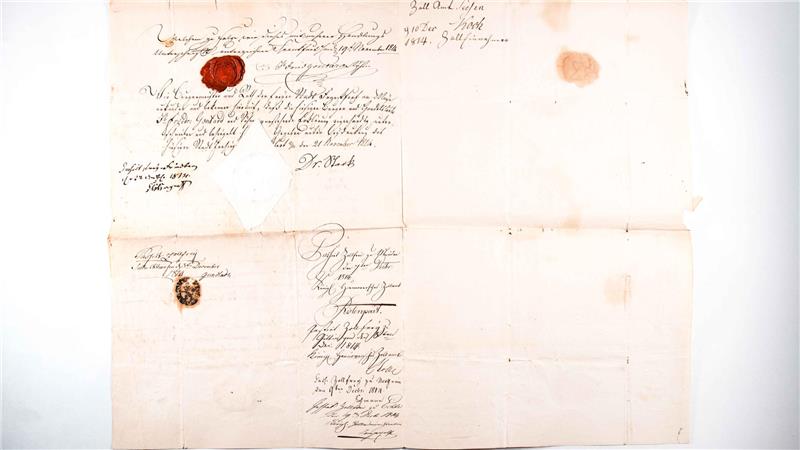

Das Original-Dokument mit den einzelnen Zollstationen zwischen Frankfurt und Goslar. Foto: Schenk

Ausgestattet mit einem Geleitbrief, ausgestellt auf Befehl und zu Gnädigster Verfügung Sr. Majestät des Königs von Preußen, machte sich Wessel mit einer unbekannten Zahl von Begleitern Anfang Dezember 1814 auf den Weg. Der Brief sollte den ungehinderten Transport sichern und freie Fahrt ohne Zollgebühren und Weggelder garantieren. Der Geleitbrief im Wortlaut: Wir Endes Unterzeichnete erklären hiermit, daß wir Innhaber eines von dem Königl. Preußischen Herrn General Major von Goltz Excellenz, auseditirten Gesandten am Französischen Hofe, d de Paris am 29 t October 1814 ausgestellten offenen Ministeriellen Geleitscheins sind, laut welchem die durch unsere Vermittlung befördert werdenden HMA 13 Kisten No 1 a 13 nach Berlin und AM STM I Kiste nach Gosslar bestimmt sind, und Krafft welchem Geleitbrief alle Militair, und Civil behörden, welches betreffen mag, ersucht

werden, gedachte 14 Kisten, als Königl. Preußisches Fürstengut und Eigenthum frey und ungehindert passiren zu lassen, und ihm nöthigenfalls alle Unterstüzung zu leisten. Gedachten Ministeriellen Geleitbrief haben wir in Original demjenigen Fuhrmann welchen die Königl. Effecten nach Berlin transportiert einzuhändigen, produciren solchen jedoch vorher bey dahisesiger Stadt Kanzley mit dem geziemenden Ersuchen. Gegenwärtiges Instrument, welches dem Fuhrmann, der die Kisten nach Goslar transportiren soll, als Frey Paß von Zöllen Weggeldern pp unterwegs dienen möge übergeben wird, hochgeneigt zu legalisieren.

Winterliche Bedingungen

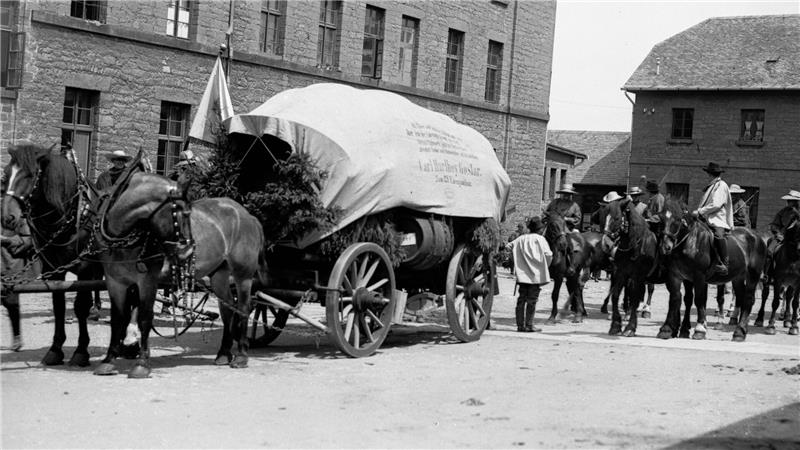

So machte sich der Fuhrmann Wessel Anfang Dezember 1814 mit seinem Schwertransport bei winterlichen Verhältnissen auf den Weg. Die Fuhrwerke folgten den alten Handelswegen, mit Namen wie beispielsweise „Durch die langen Hessen“, Routenverläufe, die wir heute häufig noch in Form von Bundesstraßen oder Autobahnen (A7) kennen. Man kann davon ausgehen, dass der Tross schwer bewacht wurde, da insbesondere in den Wirren der Nachkriegszeit der Koalitionskriege Räuberbanden und Marodeure in den Wäldern und auf dem Land ihr Unwesen trieben.

Ein schweres Fuhrwerk vor der Goslarer Domkaserne um 1910, fotografiert von Friedrich Behme. So ähnlich dürfte auch der Tross ausgesehen haben, der den Krodo-Altar nach Goslar zurückgebracht hat. Foto: Schenk (Repro)

Auf der Route von Frankfurt nach Goslar haben sich die Zollbediensteten mit Namen und Datum eingetragen und geben uns daher heute die Möglichkeit, die Tagesetappen nachzuvollziehen. Unterzeichnet ist das Dokument von Dr. Starck in Frankfurt am 21. November 1814.

32 Kilometer pro Tag

Die Tagesleistungen beliefen sich demnach auf zehn bis 30 Kilometer, was sich mit Berichten über die Geschwindigkeit und Strecken aus dieser Zeit deckt, denn eine optimal erreichte Tagesdistanz bezüglich Zugkraft, Arbeitsdauer und Geschwindigkeit von 32 Kilometern in ebenem Gelände wird häufig bestätigt.

Einzig die zurückgelegte Strecke zwischen Friedberg und Siebertshausen mit über einhundert Kilometern gibt heute Rätsel auf und ließ sich bisher nicht eindeutig klären.

Am 20. Dezember 1814 bescheinigt der gehorsamste Diener Henrici dem hochverehrten Herrn Justizrath und Bürgermeister der Stadt Goslar den Empfang: Der Opferaltar des Götzen Crodo, welcher am 27. Januar 1807 durch die Franzosen aus der hiesigen Domkirche weggeführt und nach Paris gebracht, von da aber auf geschehene Reclamation, wieder zurückgebracht worden, ist durch die Besorgung der Kaufleute Herr Gontard und Söhne in Frankfurt am Mayn von dem Fuhrmann Wessel aus Arsten am 11. dieses Monats December richtig hier abgeliefert und in der Kiste, worin derselbe eingepakt worden, in die Stiftskirche niedergesezt.

Welches Jahr?

Das Datum der Empfangsbestätigung widerspricht den meisten bisherigen Veröffentlichungen. In der 2022 erschienenen „Geschichte Goslars“ steht: Der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preussen besuchte sogar im Juli 1814 zusammen mit seinem Bruder Friedrich Goslar, um den Goslarer „Dom“ und insbesondere den aus Paris zurückgeholten Krodoaltar zu besichtigen.

Und in dem ebenfalls 2022 erschienenen Buch „Der Goslarer Dom – Die Stiftskirche Kaiser Heinrichs III.“ erfahren wir, dass der Goldene Altar 1815 nach Goslar zurückgebracht wurde, das Jahr, das auch Hans-Günther Griep bereits 1957 annahm. Dennoch, die vorstehenden Angaben können nicht stimmen, denn aus der vorliegenden Empfangsbestätigung geht eindeutig hervor, dass der Altar am 11. Dezember 1814 in Goslar angeliefert wurde.

In einem beigefügten weiteren Schreiben aus Halberstadt, datiert vom 2. Dezember 1814, erhalten wir Einblicke zum damaligen baulichen Zustand der Domkirche: (...) Da die Domkirche in Goslar (…) jetzt nicht mehr zu Gottesdienst gebraucht wird, und überdies so baufällig ist, daß sie nur mit Gefahr besucht werden kann, deren Wiederausbesserung aber mit großen Kosten verbunden und ohne besondere Stützen sein würde, so finde ich es am angemessensten, wenn der gedachte Altar, nach dem Antrage des Magistrats zu Goslar vom 23. d.M., in der Stephanskirche, als der jetzigen Hauptkirche der Stadt, ausgestellt und auch die Glasmalerey aus der Domkirche in dieselbe gebracht wird (…).

So kam es, dass der Altar in der St.-Stephani-Kirche aufgestellt wurde, wo am 23. Juli 1815 unter großer Teilnahme der Bevölkerung ein Gedenkgottesdienst zur Rückkehr des Goldenen Altars stattfand. Danach wurde der Altar einige Jahre in der Domvorhalle ausgestellt, bevor er in den Domraum des Goslarer Museums wechselte, wo er seitdem wieder viele Menschen in seinen Bann zieht.

Dieser Text ist zunächst in der Zeitschrift „Archivnachrichten“ erschienen.