Clausthaler TU-Professor will Straßen auf dem Mond bauen

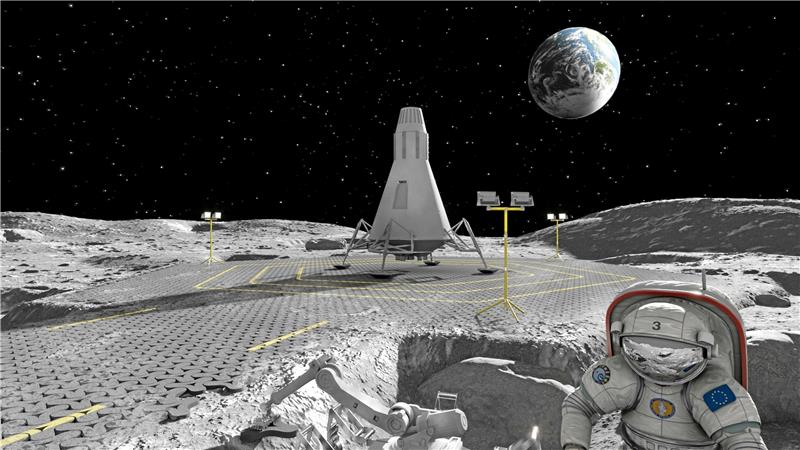

Künftige Mondmissionen müssen mit dem scharfkantigen Mondstaub umgehen lernen. Die Idee dazu aus Clausthal-Zellerfeld: Auf dem Mond könnten mithilfe innovativer 3D-Drucktechnologie und Mondstaub „Pflastersteine“ erstellt werden, die sich dann zu einer Art Straße (Fotomontage) zusammenfügen lassen. Foto: BAM/TUC

Prof. Jens Günster von der Technischen Universität Clausthal erforscht, wie der scharfkantige Mondstaub gebändigt und gleichzeitig genutzt werden kann. Nun hat er eine Idee publiziert, in der ein energiereicher Laser eine wichtige Rolle spielt.

Clausthal-Zellerfeld. Eine faszinierende Idee, wie Astronauten und ihre Rover bei künftigen Mondmissionen nicht im Staub des Erdtrabanten versinken, kommt aus Clausthal-Zellerfeld: Eine Gemeinschaftsstudie der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), der Technischen Universität Clausthal und der Hochschule Aalen, die in der Fachzeitschrift „Springer Nature Scientific Reports“ veröffentlicht wurde, offenbart interessante Perspektiven: Mithilfe von 3D-Drucktechnologie und Mondstaub könnte die Errichtung von Straßen und Landeplätzen auf dem Erdtrabanten in greifbare Nähe rücken. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für den Aufbau zukünftiger Mondbasen, teilt die TU Clausthal mit.

Prof. Jens Günster (vorn) beschäftigt sich seit Jahren mit 3D-Druck in der Schwerelosigkeit und hat mit einem Team schon zahlreiche Parabelflüge absolviert. Foto: BAM/TUC

Mondstaub stellt eine erhebliche Herausforderung für Mondmissionen dar: Aufgrund der geringen Schwerkraft auf dem Erdtrabanten neigt er dazu, lange zu schweben und kann so Maschinen, Geräte und Ausrüstungen beschädigen. Dauerhafte Mondbasen sind daher auf feste Infrastrukturen, Straßen und Landeplätze angewiesen, um das Staubproblem zu minimieren.

Allerdings wäre es äußerst aufwendig und damit extrem kostspielig, hierfür extra Baumaterial von der Erde zum Mond zu transportieren. Viel vorteilhafter wäre es, den feinen Staub zu nutzen, der zuhauf vor Ort vorhanden ist und den Mond in einer mehreren Meter dicken Schicht bedeckt.

Künstlicher Mondstaub

Genau hier setzt die aktuelle Studie an. Die Autorinnen und Autoren experimentierten mit Laserstrahlen unterschiedlicher Stärke und Größe – bis 100 Millimeter Durchmesser und zwölf Kilowatt Leistung –, um Mondstaub in ein robustes Baumaterial zu verwandeln. Dafür verwendeten sie ein feinkörniges Material (EAC-1A), welches von der European Space Agency (ESA) offiziell als Äquivalent für Mondstaub deklariert wird.

Die großen Brennflecken des Lasers ermöglichen eine hohe Geschwindigkeit beim Schmelzen des Materials zu festen, flächendeckenden Strukturen, was für den Bau von Straßen und Landeplätzen essenziell wäre. Bei den Versuchen stellte sich jedoch heraus, dass bei einem Überlappen der Laserstrahlen die enorme Energiedichte zu hohen Temperaturunterschieden und Spannungen im Material und folglich zu Rissen führt.

Aus diesem Grund entwickelte das Team dreieckige, geometrische Formen mit einer Öffnung in der Mitte, bei denen sich die Laserspuren beim Druck nicht überlappen. Das Ergebnis: „Pflastersteine“, die perfekt ineinandergreifen und so eine solide Oberfläche bilden.

So sehen die vom Laser gebrannten Straßensteine aus Mondstaub aus. Foto: BAM/TUC

Auf dem Mond könnte der Laser, der mit über einer Tonne Gewicht zu schwer für einen Transport zum Mond wäre, durch eine hochbrechende Linse von mehreren Quadratmetern ersetzt werden. Sie könnte das Sonnenlicht so bündeln, dass es die Intensität des Lasers ersetzt. Eine solche Linse auf Folienbasis („Fresnel-Linse“) würde weniger als zehn Kilogramm wiegen und ließe sich somit leicht zum Mond transportieren.

Großes Potenzial

Entsprechend stolz ist Jens Günster, Projektkoordinator und Leiter des Fachbereiches Multimateriale Fertigungsprozesse an der BAM und Professor an der TU Clausthal: „Unsere Ergebnisse zeigen das große Potenzial, das in der additiven Fertigung steckt. Sie bringen uns einen bedeutenden Schritt näher zum Aufbau einer verlässlichen Infrastruktur auf dem Mond, wie sie die europäische Raumfahrtorganisation ESA plant.“ Das Projekt wird von der ESA im Discovery-Programm finanziert. Weitere Versuche mit der ESA und dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum sind geplant.

red

Die Goslarsche Zeitung gibt es auch als App: Einfach downloaden und überall aktuell informiert sein.