Schlafmangel: Wer kürzer schläft, ist länger tot

Viele Arbeitnehmer sind wegen Schlafstörungen in ärztlicher Betreuung. Foto: Patrick Pleul, dpa

Weniger als sieben Stunden Schlaf schaden nicht nur der Psyche, sondern unter anderem auch Herz, Immunsystem und Gehirn, erklärt Prof. Martin Korte, Neurobiologe an der TU Braunschweig. Die GZ gibt Tipps für besseren Schlaf.

Sie brauche nur vier bis fünf Stunden Schlaf, sagte Nicole Kumpis jüngst in einem Interview. Die Präsidentin von Eintracht Braunschweig ist zweifellos eine beeindruckende Person mit einem enormen Leistungspensum. Diese Eigenschaften teilt sie mit anderen berühmten Persönlichkeiten, die mit sehr wenig Schlaf auskamen und kommen.

Der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan soll ebenfalls nur vier Stunden geschlafen und sich die Energie für lange Arbeitstage durch kurze Schläfchen am Nachmittag geholt haben. Und die „Eiserne Lady“ Margaret Thatcher hatte gar den Ruf, eigentlich nie zu schlafen. Biografien zufolge beschränkte auch sie sich auf vier Stunden pro Nacht.

Schlafrestriktion

Ihr Vorbild hat in der Londoner Finanzszene zu einem regelrechten Wettbewerb geführt, wer mit dem wenigsten Schlaf auskommt. Für viele prominente Manager wie Tim Cook von Apple oder Indra Nooyi von Pepsi ist Schlafrestriktion angeblich eine Grundlage ihres Erfolgs. In dieselbe Kerbe schlug vor einigen Jahren die Behauptung eines Doktoranden der Universität Oxford, er habe eine Methode entwickelt, mit der er seinen Nachtschlaf durch drei 20-Minuten-Nickerchen am Tag auf dreieinhalb Stunden reduzieren konnte.

Aber lässt sich Schlaf überhaupt ohne negative Konsequenzen minimieren? Wer schläft, isst nicht, sucht keine Nahrung und keinen Partner für die Fortpflanzung und kümmert sich nicht um die Nachkommen. Das müsste zu einem enormen evolutionären Druck führen, Schlaf zu überwinden oder zumindest zu verkürzen.

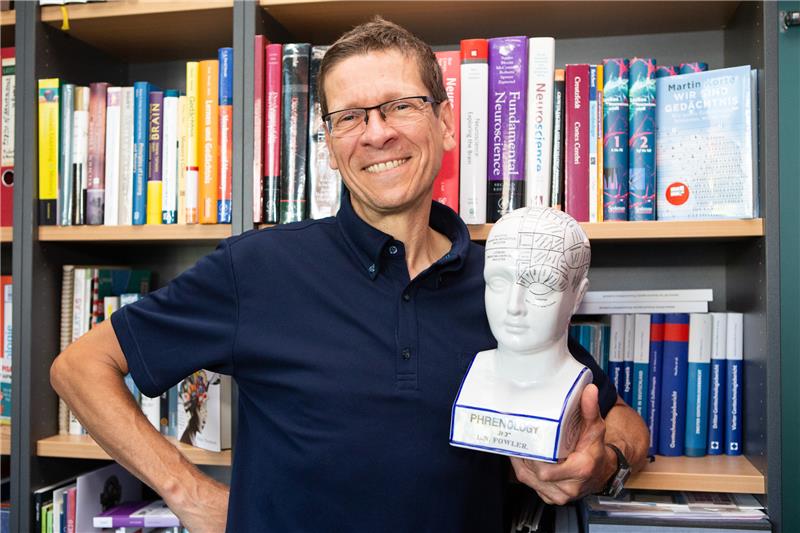

„Wäre es der Evolution möglich gewesen, Schlaflosigkeit zu entwickeln, dann gäbe es das längst“, sagt Prof. Martin Korte und ergänzt: „Tatsächlich kennen wir aber kein einziges Tier, das nicht schläft.“ Der Neurobiologe erforscht an der TU Braunschweig Gedächtnis und Lernprozesse. „Schlaf ist dafür unerlässlich: Was wir tagsüber lernen, wird im Schlaf verarbeitet und sortiert. Ein Teil wandert vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis, ein anderer wird – ebenfalls eine wichtige Funktion des Schlafs – vergessen.“

Demenzerkrankung

Das führt zurück zu Reagan und Thatcher. Sie lenkten als Präsident und Premierministerin nicht nur die Geschicke wichtiger Nationen, sie hatten auch eine andere Gemeinsamkeit: Beide erkrankten im Alter an Alzheimer. „Schlafstörungen sind ein früher Indikator für Alzheimer“, sagt Prof. Korte. Kurzschläfer leiden häufiger an der Demenzerkrankung, das zeigen epidemiologische Studien. Solche Studien können allerdings nur eine Korrelation, also einen statistischen Zusammenhang, belegen und keine Kausalbeziehung. Eine Korrelation gibt es auch zwischen der Zahl der Störche und der Zahl der Geburten in einem Dorf – was natürlich nicht heißt, dass der Storch die Babys bringt.

Das Gehirn entgiftet

Doch bei Schlaf und Alzheimer ist mittlerweile auch ein Wirkmechanismus bekannt. In Gehirnen von Alzheimerkranken finden sich große Ablagerungen einer Substanz namens Beta-Amyloid, die zum Entstehen der Krankheit beitragen. Üblicherweise werden solche Schadstoffe durch das sogenannte glymphatische System entfernt. „Das ist so etwas wie das Lymphsystem, nur eben im Gehirn“, erklärt Prof. Korte, „es nimmt Abfallprodukte auf, transportiert sie aus dem Gehirn heraus in die Lymphe und von dort zur Entsorgung in Leber und Nieren.“

Im Gehirn läuft dieser Transport in der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit im Zwischenraum von Gefäßaußenwänden und den Wänden der Gehirnzellen ab. Im Schlaf schrumpfen diese Zellen, so dass der Zellzwischenraum größer wird und deutlich mehr Platz für den Flüssigkeitstransport zur Verfügung steht. In Versuchen war in der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit und auch im Gehirn von Probanden bereits nach einer Nacht mit weniger als sechs Stunden Schlaf ein signifikanter Anstieg von Beta-Amyloid messbar.

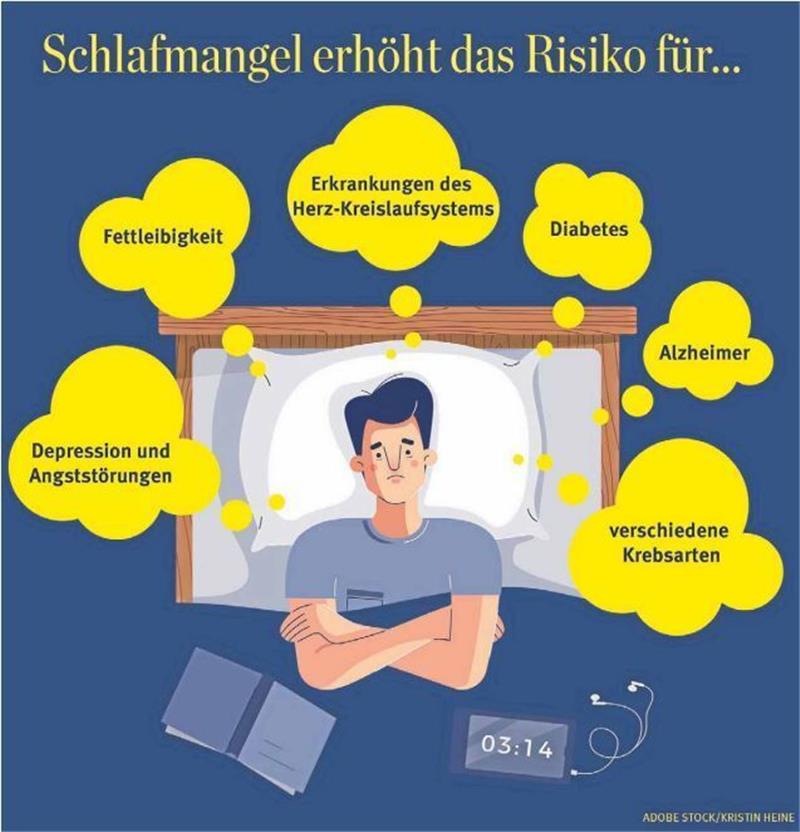

Und nicht nur das Gehirn leidet bei Schlafmangel. Es gebe kein einziges wichtiges System im Körper, das dadurch nicht stark beeinträchtigt werde, warnt der Neurowissenschaftler Matthew Walker von der Universität von Kalifornien in Berkeley. Schlafmangel erhöhe das Risiko für Fettleibigkeit, Diabetes, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Depression, Angststörungen, verschiedene Krebsarten und sogar Suizid. Der Autor von „Das große Buch vom Schlaf“ (weniger blöder Originaltitel: „Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams“) fasst seine Erkenntnisse prägnant zusammen: „Je kürzer der Schlaf, desto kürzer das Leben.“

Schadet der Wirtschaft

Doch wie viel Schlaf braucht der Mensch? Napoleon soll auf diese Frage einst geantwortet haben: „Ein Mann sechs, eine Frau sieben und ein Trottel acht Stunden.“ So gesehen, machen die Frauen und Trottel es richtig. Sieben bis neun Stunden Schlaf sind für die allermeisten Menschen empfehlenswert. Je nach genetischer Veranlagung kann es auch etwas mehr sein – Albert Einstein soll regelmäßig zwölf Stunden geschlummert haben. Oder weniger – Frau Kumpis gehört hoffentlich zu dieser kleinen Gruppe von Menschen. Doch: „Wer nicht für kurzen Schlaf ausgelegt ist, tut sich damit keinen Gefallen“, warnt Prof. Korte.

„Wäre es der Evolution möglich gewesen, Schlaflosigkeit zu entwickeln, dann gäbe es das längst. Tatsächlich kennen wir aber kein einziges Tier, das nicht schläft“, Prof. Martin Korte, Neurobiologe.

Denn im Gehirn bewirkt Schlafmangel mehr als nur die Ansammlung gefährlicher Schadstoffe. Bei ausgeruhten Menschen ist die Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn, moderat aktiv und in ständigem Austausch mit dem präfrontalen Cortex. Das ist das Hirnareal, das für planerisches Handeln und Entscheidungsfindung zuständig ist. Bei Schlafmangel ist die Amygdala hyperaktiv, und die Kontrolle durch den präfrontalen Cortex ist stark eingeschränkt. Die Folge ist nicht nur die bekannte Reizbarkeit nach einer schlechten Nacht, „auch das Konzentrationsvermögen ist eingeschränkt“, erklärt Korte. Zudem leide die Lernfähigkeit.

Das hat immense wirtschaftliche Konsequenzen. Laut einer Studie der Forschungs-Organisation RAND Europe kosten unausgeschlafene Arbeitnehmer die deutsche Wirtschaft jedes Jahr knapp

57 Milliarden Euro. Sie sind unkonzentriert, machen mehr Fehler und werden häufiger krank. „Dass man durch eingesparten Schlaf produktiver werden kann, ist eine Illusion unserer ökonomischen Effizienzkultur – so wie das angebliche Multitasking“, sagt Prof. Korte. Es sei eine „Autosuggestion wie bei der erhöhten Konzentration durch Rauchen einer Zigarette, obwohl das Nikotin diese Wirkung tatsächlich nur für 15 Sekunden hat“, so der Neurobiologe.

Herzinfarkt und Infektionen

Die Auswirkungen von Schlafmangel auf das Herz-Kreislaufsystem zeigt ein Experiment mit 1,6 Milliarden Teilnehmern in rund 70 Staaten: die Zeitumstellung. Am Tag nach der Umstellung auf Sommerzeit steigt die Zahl der Herzinfarkte um 25 Prozent. Wenn zur Winterzeit die Nacht wieder um eine Stunde verlängert wird, sind es am Folgetag 21 Prozent weniger Infarkte. Schon fünf Jahre mit fünf Stunden Schlaf pro Nacht führten bei gesunden Probanden zu einem um 200 bis 300 Prozent erhöhten Risiko auf eine Verkalkung der Koronararterien. Auch manche Krebsarten werden durch Schlafmangel begünstigt. In Studien reduzierte sich die Aktivität der natürlichen Killerzellen bei vier Stunden Schlaf um 70 Prozent. Diese Immunzellen attackieren Fremdkörper, darunter auch Krebszellen. Entsprechend ist das Risiko für Darm-, Prostata- und Brustkrebs bei Schlafmangel deutlich erhöht. Das ist auch der Grund, warum die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation nächtliche Schichtarbeit als wahrscheinlich krebserregend einstuft.

711 Gene, deren Aktivität beeinträchtigt wurden, identifizierten Forscher, nachdem sie den Nachtschlaf einer Gruppe von Probanden für eine Woche auf sechs Stunden Schlaf beschränkt hatten – im Vergleich mit denselben Probanden bei acht Stunden Schlaf pro Nacht. Gene, die das Wachstum von Tumoren, chronische Entzündungen und Stressreaktionen begünstigen, wurden verstärkt, andere, die beispielsweise das Immunsystem regulieren, gedämpft. Selbst die Fortpflanzung verschont der Schlaf nicht. Männer, die nur fünf Stunden schlafen, haben einen Testosteronspiegel, als wären sie zehn Jahre älter.

Matthew Walker spricht von einer stillen Schlafmangelepidemie. Sie sei eine der bedeutendsten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit im 21. Jahrhundert. Ein Problem, das größtenteils selbstverschuldet und unnötig ist. Der Mensch ist die einzige Spezies, die sich vorsätzlich ihres Schlafs beraubt. Dabei ist Schlaf kein optionaler Lifestyle-Luxus, sondern eine biologische Notwendigkeit, die nicht durch Willenskraft oder irgendwelche Trainingsregimes bezwungen werden kann – oder sollte.

Tipps gegen Schlafprobleme

- Regelmäßigkeit. Gewohnheiten, vor allem feste Zeiten fürs Aufstehen und Zubettgehen (Wecker für beides stellen!) unterstützen die innere Uhr. Das bedeutet: keine Unterschiede zwischen Wochentagen und Wochenenden und nach einer schlechten Nacht nicht früher ins Bett gehen.

- Kälte. Um einzuschlafen, muss der Körper seine Temperatur um etwa ein Grad Celsius senken. Eine kühle Umgebung hilft dabei. Im Schlafzimmer sollte es etwa 18 Grad warm sein. Frieren sollte man aber auch nicht.

- Bettzeit. Will der Schlaf einfach nicht kommen, dann raus aus dem Bett und zum Lesen oder Hören von ruhiger Musik oder einem Podcast in einen anderen, schwach beleuchteten Raum wechseln. Das Bett soll sich im Gehirn nicht als Ort der Schlaflosigkeit einnisten.

- Alkohol ist kein Schlafmittel, sondern ein Sedativum, das zwar den Bewusstseinsverlust begünstigt, nicht aber den Schlaf: Die Schlafqualität unter Alkoholeinfluss sinkt deutlich. Kaffee wiederum ist zwar gesund, Koffein aber ist ein Stimulans, das sich nur langsam abbaut. Von der Tasse nach dem Mittagessen ist um Mitternacht noch immer ein Viertel im Körper aktiv.

- Licht aktiviert das Hormon Melatonin, das ein wichtiger Regulator für die innere Uhr ist. Um den Unterschied zwischen Tag und Nacht zu betonen, sollte das Licht schon eine Stunde vorm Zubettgehen gedämmt werden. Tagsüber gilt: je mehr Licht, desto besser.

- Abschalten. Bildschirme stören beim Einschlafen. Das liegt weniger am blauen Licht, das sie ausstrahlen, als an der Aufregung, die mit der Nutzung verbunden ist. Das Gehirn braucht Entspannung vor dem Schlaf.

- Schlafstörungen sollten medizinisch/psychotherapeutisch behandelt werden.

Von Johannes Kaufmann, Funke-Mediengruppe