Schicksale aus dem Harlingeröder Nazi-Folterkeller

Gut 80 Gäste erleben die Veranstaltung am Holocaust-Gedenktag in der Lutherkirche. Musikalisch umrahmt wird der Abend von (v.l.) Bernd Dallmann, Karsten Krüger und Klaus Wittig. Fotos: Schlegel

Am Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, erinnerte pax-christi-Nordharz an Bad Harzburger Widerständler aus der Arbeiterbewegung, denen die Nazis mit Gewalt begegneten. Unter anderem wurden sie im SA-Haus in Harlingerode gefoltert.

Bad Harzburg. Ein ausgesprochen lokales Thema mit direkten, gar persönlichen Verbindungen bis in die Gegenwart hatte die pax-christi-Gruppe Nordharz für ihre diesjährige Veranstaltung am Holocaust-Gedenktag ausgewählt. Es ging am Freitag um die Verfolgung der Arbeiterbewegung in Bad Harzburg zu Beginn des Dritten Reiches. Der Abend handelte von mutigen Menschen, die sich schon früh der Nazi-Diktatur entgegenstellten, weil sie das Grauen kommen sahen – und es mitunter dann auch am eigenen Leibe erfuhren.

Der Warner und Mahner

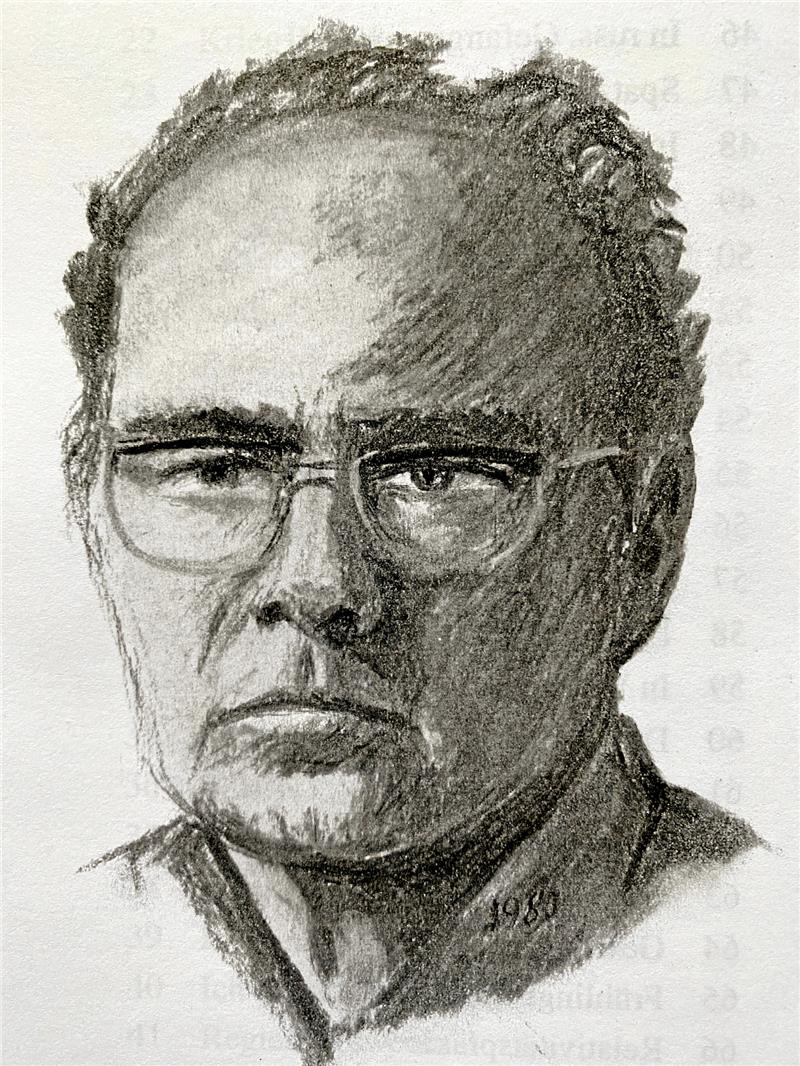

Im Mittelpunkt, als roter Faden mit Gedichten und Lebenserinnerungen, stand Hermann Peters, ein Harlingeröder Sozialdemokrat, der schon früh gegen die Nazis aufbegehrte. Er verbrachte bis auf ein Jahr die gesamte Zeit des Dritten Reiches in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Doch er überlebte und war danach zeitlebens Warner und Mahner.

All die Dinge, die ihm und anderen Kritikern und Gegnern der Nazi-Diktatur widerfuhren „müssten in den Ortszeitungen stehen und immer wiederkehren“, zitierte pax-christi-Kopf Markus Weber am Freitagabend Adolf Köhler, der sich 1983 in einem Video-Dokument mit Peters über dessen Erlebnisse unterhielt. Noch 1983, so Weber, habe das Erinnern also vehement eingefordert werden müssen. Seither habe sich gottlob einiges getan. „Die gesellschaftliche Relevanz des Gedenkens und Erinnerns ist inzwischen nicht bestritten.“ Das Gedenken habe – wie mit dem offiziellen Holocaust-Gedenktag – eine gesetzliche Grundlage bekomme, dürfe allerdings auch nicht in staatlichen Ritualen erstarren.

Das Erinnern brauche ständig neue Anstöße – und die gab pax christi am Freitag in sehr berührender Form. Denn die Geschichten mutiger Menschen wie Hermann Peters waren von der Gruppe in akribischer und einfühlsamer Manier erforscht und zusammengetragen worden. Der Gedenkabend hatte ein ausgefeiltes Drehbuch, inklusive Gedichten aus der Feder Hermann Peters’ und einfühlsamen musikalischen Intermezzi.

Die Arbeiterhochburgen

Alles fing an mit den Reichstagswahlen am 5. März 1933, also fast genau vor 90 Jahren, was dem Thema der Gedenkveranstaltung noch zusätzliche Relevanz gab. In der Kernstadt von Bad Harzburg war damals die NSDAP mit 56 Prozent der abgegebenen Stimmen der große Gewinner. Anders in Schlewecke und Harlingerode, seinerzeit noch eigenständige Gemeinden und von Arbeitern geprägt. In Harlingerode beispielsweise bekam die SPD 47Prozent, die NSDAP nur 39.

Mit Wahlen allein war die Diktatur in diesen Orten also nicht durchzusetzen. Und so ging der Staat offen gewalttätig gegen die Arbeiterführer vor. Die Täter hatten dabei die nicht kontrollierte Macht über ihre Gegner und sie konnten sich auch im Recht fühlen. „Ihre Gewalt bekam den Stempel der Rechtmäßigkeit“, so pax christi.

Markus Weber (2.v.l.) und die pax-christi-Gruppe erinnern unter dem Titel „Den eigenen Tod vor Augen“ an das Schicksal der Bad Harzburger Arbeiterbewegung in den Anfangstagen des Dritten Reiches.

Das erste Todesopfer

Oder das Schicksal Wilhelm Reupkes, dem ersten hiesigen Todesopfer in der NS-Zeit: Der langjährige Bad Harzburger SPD-Vorsitzende wurde im April 1933 an einem Draht erhängt im Harly-Wald gefunden. Er war aus Bad Harzburg geflohen, weil ihm mitgeteilt worden war, ihn erwarte eine „Sonderbehandlung“ im SA-Heim in Harlingerode. Die Umstände seines Todes wurden bis heute nicht geklärt, aber sein Enkel Claus Jähner erinnert sich an Erzählungen seiner Mutter, die zeitlebens bestritt, dass die Würgemale an Reupkes Hals vom Erhängen entstanden sein könnten. Reupke muss vor seinem Tod gefoltert worden sein. Dennoch wurde offiziell von Selbstmord gesprochen.

Die Nachfahren

Nicht nur Reupke hat heute noch Nachfahren in Bad Harzburg, auch Hermann Peters’ Familie lebt in der Stadt, seine Nachfahren wohnten der Gedenkveranstaltung bei. Und auch viele andere Personen und Orte, von denen pax-christi am Freitagabend berichtete, sind entweder in der Erinnerung der Bad Harzburger präsent oder existieren sogar noch. Das ehemalige SA-Heim zum Beispiel ist heute ein friedliches Wohnhaus am Ortsteingang von Harlingerode.

Und genau deshalb war die Gedenkveranstaltung am Freitagabend so besonders, so direkt, lokal, persönlich – und so wichtig. Denn, so hatte Markus Weber es zu Beginn formuliert, mit dem Gedenken solle auch appelliert werden, heute nicht tatenlos zuzusehen, wenn Antidemokraten unsere Republik und Rassisten das friedliche Zusammenleben gefährden.

ZUR PERSON: HERMANN PETERS

Hermann Peters wurde 1900 in Harlingerode geboren und gehörte als Sozialdemokrat früh zu den Warnern vor den Nationalsozialisten. Sein Engagement, darunter die Herausgabe des „Roten Harzboten“, in dem er auch den Harzburger NS-Ortsgruppenleiter und späteren Bürgermeister Berndt aufs Korn nahm, musste er teuer bezahlen.

Nach 1945 hoffte Peters auf eine Überwindung des Militarismus und war empört, alte Nazis wieder in Ämtern zu sehen. 1946 wurde er Vorsitzender des wiedergegründeten SPD-Ortsvereins Harlingerode, kurzfristig bis zur Kommunalwahl 1946 auch Ortsbürgermeister. Hermann Peters lebte bis zu seinem Tod 1986 in Harlingerode und Seesen.