Landesbeauftragter: Juden-Hass sitzt fest in den Köpfen

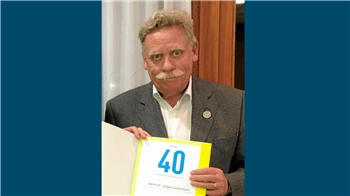

Prof. Gerhard Wegner (li.) spricht im Seesener Jacobson-Gymnasium zum Thema Antisemitismus und über dessen erstarken in Deutschland in den vergangenen Monaten. Foto: Gereke

Warum erstarkte in Deutschland der Antisemitismus in den vergangenen Monaten so sehr? Unter anderem um diese Frage drehte es sich gestern bei einer Diskussionsrunde im Seesener Jacobson-Gymnasium mit Schülerinnen und Schülern.

Seesen. Der niedersächsische Landesbeauftragten gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Prof. Gerhard Wegner, diskutierte am Montag mit Schülern des Jacobson-Gymnasiums. Ein Thema: Warum erstarkte in Deutschland der Antisemitismus si sehr?

Die Unterstützung der Stadt Seesen und des Israel-Jacobson-Netzwerks hatten den Besuch Gerhard Wegners in der Schule möglich gemacht. Dabei erzählte der 70-Jährige zunächst aus seiner eigenen Geschichte.

Vater Antisemit

Er erblickte in Hamburg das Licht der Welt – sein Vater ein Antisemit und Nazi. „Er verkaufte Versicherungen und ließ Juden für sich arbeiten – und im Kreis der Familie bezichtigte er sie als verlogen, betrügerisch und geldgierig“, berichtete er. Antisemit blieb sein Vater bis an dessen Lebensende. „Deshalb ist es vielleicht meine Berufung, mit meiner Lebenserfahrung dagegen anzuarbeiten.“

Antisemitismus, also die Meinung, dass die Juden das Übel der Welt seien und vernichtet werden müssten, stecke in der Regel fest in den Köpfen der Menschen. „Daran ändern auch keine konkreten gegensätzlichen Erfahrungen. Es ist aus den Köpfen nicht rauszukriegen“, berichtete Wegner. Die Kategorisierung in Deutsche und Juden sei eine Folge des Nationalsozialismus. Sie diente dazu, Menschen aus der Gemeinschaft auszuschließen, sie der Vernichtung preiszugeben.

„Ich bin Deutscher UND Jude“

In diesem Zusammenhang erzählt Wegner eine Begebenheit, die Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, wiederfahren war. Der wollte sich vom Bahnhof per Taxi zum jüdischen Friedhof fahren lassen, als ihn der Fahrer fragte, ob er Deutscher oder Jude sei. „Sie werden es nicht glauben: Ich bin Deutscher UND Jude“, zitierte Wegner seine Antwort.

Es gebe viele verschiedene Formen des Antisemitismus – „im Kern ist es aber immer der Hass auf jüdische Menschen. Und das geht einher mit einer Verzerrung deren Charakter.“ Auch in der Sprache gebe es Verzerrungen. „Mauscheln ist ein jiddischer Begriff und bezeichnet die Art, wie Juden untereinander reden. Er ist eigentlich positiv besetzt.“ Aber in der deutschen Sprache stehe Mauscheln eher für etwas Negatives, etwas, das im Verborgenen geschehe.

Junge Juden beschimpft

Was die aktuelle Situation angehe, so sei der Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres der Wendepunkt. Seitdem stiegen die antisemitischen Vorfälle an. „In Hannover kamen etwa 30 jüdische Schüler zusammen, um im geschützten Raum über Antisemitismus zu sprechen. Dabei erzählten die Jugendlichen von Beschimpfungen wie „du Jude“ bis hin zu einem Vorfall, dass ein Schüler mit einer Spraydose angesprüht worden ist, um ihn dann zu sagen: ,Jetzt weißt Du schon mal, wie es in einer Gaskammer ist‘.“

„Das erfordert Mut“

Wieso gibt es im Moment mehr Fälle von Antisemitismus? „Die Zahl der Antisemiten lag in den vergangenen Jahren konstant bei vier bis fünf Prozent der deutschen Bevölkerung“, so Wegner. Zähle man die Bürger hinzu, die mit einer antisemitischen Einstellung sympathisieren oder sie zumindest tolerieren, sind es 15 bis 20 Prozent der Menschen im Land. „Das ist schon ein gewaltiger Anteil“, betonte Wegner.

Der massive Anstieg an antisemitischen Straftaten – seit dem 7. Oktober gibt es etwas drei- bis viermal so viele Fälle – sei in der Situation begründet, die in Palästina hochgekocht sei, viele in ihrem Antisemitismus wachgerüttelt habe – in völliger Verkehrung der Situation. „Höhepunkt war für mich der Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg Anfang April. Es erinnerte an fürchterliche Aktionen der Nationalsozialisten.“

Stephan Blöß schlüpft in die Rolle des Lehrers Dr. Willy Mönch, der durch das Seesen vor 100 Jahren führt: Wie lebten die jüdischen und christlichen Familien miteinander? Foto: Stadt Seesen

Was könne man jetzt gegen Antisemitismus machen, fragte Wegner. „Aufklärung an Schulen, denn ich glaube in der Freizeit würde kaum jemand Seminare zu diesem Thema besuchen“, so der Vorschlag einer Schülerin. Solidarität mit Opfern antisemitischer Gewalt, eine weitere Forderung. Ein anderer Schüler sah Antisemitismus als Folge, den Grund für die eigene Situation bei anderen zu suchen – Motto: Schuld sind die anderen. Auf antisemitische Vorfälle sei eine sofortige Reaktion wichtig, so Wegner. Aber er weiß auch: „Das erfordert Mut.“

Die Seesener Jugendlichen, mit denen Wegner diskutierte, waren Schülerinnen und Schüler von der achten Klasse bis zum Abi-Jahrgang. Ihnen gemeinsam ist die Initiative, dass das Gymnasium dem Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ beitreten konnte. „Dafür müssen die Schülerinnen und Schüler stimmen. Mindestens 70 Prozent müssen sich dafür aussprechen“, erzählte Rektor Stefan Bungert. Die Jugendlichen der Gruppe warben dabei in den Klassen für die Zustimmung. „Am Ende votierten knapp 90 Prozent dafür – das heißt aber auch, dass etwas mehr als zehn Prozent das nicht für notwendig erachteten. Auch unsere Schule mit ihrer jüdischen Vergangenheit ist kein geschützter Raum“, so Bungert.

Auf Tour mit Dr. Mönch

Seesen und seine jüdische Vergangenheit: Der jüdische Bankier und Kaufmann Israel Jacobson ließ dort nicht nur den weltweit ersten Reformtempel erbauen, sondern gründete auch die erste Reformschule für jüdische und christliche Schüler. „Ein wesentliches und wertvolles Stück Seesener Stadtgeschichte. Wir versuchen, diesen fast in Vergessenheit geratenen Teil unserer Historie wieder sichtbarer zu machen“, ordnet Stadtsprecherin Bea Dziuba ein. Dafür schuf die Stadt auch eine Stelle: Als Projektmanagerin widmet sich Catharina Schubert seit September 2023 der „Entwicklung des kulturellen Kapitals“, wie es heißt.

Ein Ergebnis sind übrigens die neuen Themen-Stadtführungen: „Auf Zeitreise“ mit Dr. Willy Mönch. Initiiert durch den Fachbereich Kultur der Stadt Seesen, in Kooperation mit dem Israel-Jacobson-Netzwerk sowie der Abteilung Stadtmarketing und Tourismus Seesen ist ein in dieser Form einzigartiges Stadtführungskonzept entstanden, das am Donnerstag seine erfolgreiche Premiere feiern durfte.