Granetalsperre: Nur gucken, nicht anfassen

Blick auf einen Teil des Stausees samt Damm: Von der Granetalsperre aus können Besucher den Blick weit ins Land schweifen lassen. Fotos: Harzwasserwerke, Gereke

Herzog-Juliushütte. Verführerisch liegt sie da – gerade jetzt im Sommer, wenn sich die Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche spiegeln. Fast könnte man meinen: ideal für Wassersport. Doch der ist auf und im Gewässer oberhalb von Herzog-Juliushütte absolut tabu. Denn die Granetalsperre, zu der ein Wasserwerk gehört, dient vor allem der Trinkwassergewinnung.

Dennoch ist sie ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Besucher flanieren über die Dammkrone, genießen den weiten Blick ins Land. Und so manch einer kann in der Ferne sein Heimatdorf erkennen. Zur Verfügung steht Ausflüglern auch ein etwa 15 Kilometer langer Rundweg um den Stausee herum. Ansonsten aber gilt: Nur gucken, nicht anfassen – an der Dammkrone weist ein Schild darauf hin, was erlaubt und was verboten ist.

Das wird auch an einem neuralgischen Datum überwacht: dem Himmelfahrtstag. Viele Jahre lang eskalierte immer im Mai die Lage an der Talsperre. „Saufgelage, die in Zerstörungswut mündeten. Leergut, das auf dem Rundweg zerschmissen wurde, Mitarbeiter der Harzwasserwerke, die auf ihrer Kontrollfahrt bedroht wurden“, erzählt Manfred Korosec, Leiter der Granetalsperre. Folge: Seit einigen Jahren wird zum Vatertag die Granetalsperre zur Partyverbotszone erklärt. Polizei und Ordnungsdienst patrouillieren. Bollerwagentrupps haben dann dort nichts mehr zu suchen, Familien sind aber nach wie vor willkommen. „Seit dem Verbot ist es merklich ruhiger geworden“, so Korosec.

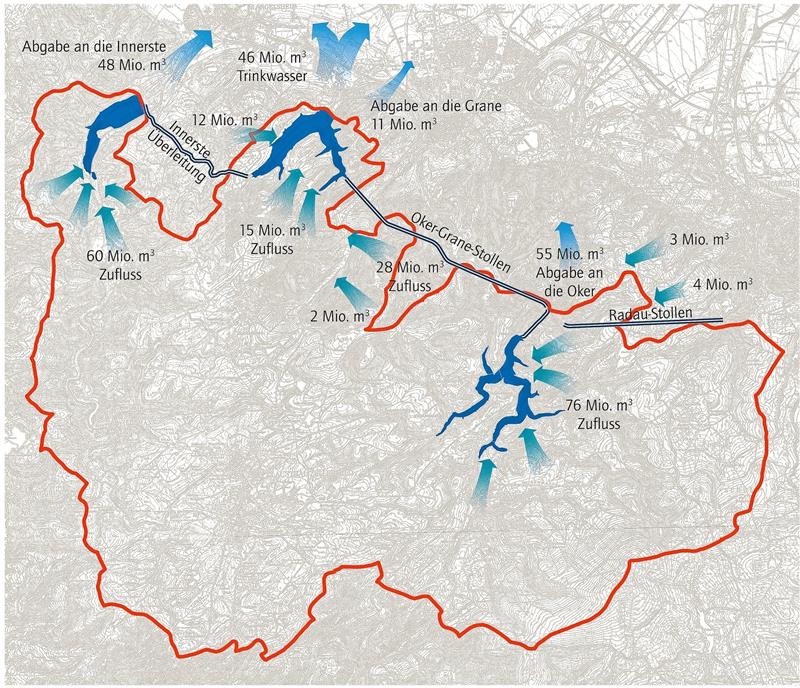

Das Schaubild verdeutlicht die Menge der Zuflüsse in die Innerste-, Grane- und Okertalsperre. Zusätzlich gibt es Überleitungsmöglichkeiten. Grafik: Harzwasserwerke

Der Talsperre schließt sich ein Wasserwerk an, in der das kühle Nass so aufbereitet wird, dass es als Trinkwasser in die norddeutsche Tiefebene fließen kann. Für rund sechs Millionen Euro errichten die Harzwasserwerke als Betreiber der Talsperre droben derzeit ein Wasserkompetenzzentrum. In dem Labor wird künftig die Komplettanalytik erfolgen. Die Fertigstellung soll im Herbst sein, der Umzug aus den alten in die neuen Räume ist für Jahresende oder den Anfang des kommenden Jahres geplant, erzählt Korosec.

Auch, wenn der Schwerpunkt auf der Trinkwassergewinnung liegt – die Granetalsperre erfüllt auch die Funktion des Hochwasserschutzes. Ein Verbundsystem ermöglicht es, Wasser von Oker- und Innerstetalsperre in die Granetalsperre zu pumpen – dadurch lassen sich die anderen Stauwerke entlasten, denn „die Granetalsperre selbst hat deutlich weniger Zufluss als die anderen beiden Talsperren“, erläutert Korosec. Beispiel: Würde nichts abfließen, würde es drei Jahre dauern, bis sich die Granetalsperre durch den natürlichen Zufluss komplett gefüllt hat. Zum Vergleich: Ohne Abfluss wäre die Okertalsperre in etwa sieben Monaten gefüllt.

Am Damm des Granestausees informiert ein Hinweisschild darüber, was alles an der Talsperre, aus der Trinkwasser gewonnen wird, verboten ist.

Zur Aufgabe der Talsperre gehört aber auch die Unterwasserabgabe, also dafür zu sorgen, dass die Grane stets genug Wasser führt. „Davon profitiert auch die Wirtschaft, denn ansonsten könnte es beispielsweise Probleme mit Kläranlagen geben, wenn ein Fluss nicht genügend Wasser führt“, sagt der Leiter Granetalsperre. Apropos Niedrigwasseraufhöhung der Grane: Das abzugebende Wasser treibt dann auch eine Turbine an, sodass mit dem Nass des Stausees auch Energie erzeugt wird, so Korosec.

Während an Oker und Ecker eine Mauer das Wasser staut, übernimmt an Innerste und Grane ein Damm diese Aufgabe. Ob Damm oder Mauer – diese Frage beantworten die geologischen Verhältnisse vor Ort, erklärt Korosec. Bei Herzog-Juliushütte hätten die Erbauer in einer Endmoränenlandschaft der letzten Eiszeit Material vorgefunden, das sich für einen Damm gut verwenden ließ.

Vielen ist die Granetalsperre auch noch als ein Ort in Erinnerung, bei dem einst ein großer Waldbrand tobte. 2003 war das, als östlich des Damms am Berg die Flammen loderten. Am Bewuchs ist die Fläche, auf der das Feuer wütete, auch heute noch zu erkennen. „Den Talsperrenbetrieb beeinträchtigte das Ereignis damals nicht“, erzählt Korosec. Zurück blieb eine verbrannte Fläche, die wieder aufgeforstet werden musste.

Manfred Korosec ist der Leiter der Granetalsperre. Der Stausee dient vor allem als Trinkwasserreservoir.

Kahle Flächen, die aufgeforstet werden müssen verursacht auch der Borkenkäfer. Und eben diese Tatsache, dass aufgrund des Käferbefalls über Jahre große unbewaldete Flächen im Einzugsbereich der Talsperre entstehen können, macht ihn schon nachdenklich. „Das erhöht die Gefahr der Erosion und damit die Möglichkeit des Bodeneintrags in die Talsperre“, erklärt er. „Bäume übernehmen nicht nur die Temperaturregulierung, sondern verhindern auch Erosion. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die Flächen wieder halbwegs so aussehen wie vor dem Borkenkäferbefall.“

Bauzeit: 1966-1969

Funktion: Trinkwassergewinnung, Niedrigwasseraufhöhung, Hochwasserschutz und Energieerzeugung

Wasserfläche bei Vollstau: 2,19 Quadratkilometer

Speicherinhalt bei Vollstau: 46,4 Millionen Kubikmeter

Höhe des Staudamms: 62 Meter

Länge des Staudamms: 600 Meter

Das Foto zeigt die zwei Entnahmeleitungen aus der Granetalsperre. Die Rohre haben einen Durchmesser von 1,20 Meter.

Für diesen Herbst ist die Fertigstellung des neuen Wasserkompetenzzentrums geplant. Der Neubau des Laborkomplexes kostet rund sechs Millionen Euro.