Bruchberg: Der vergessene Berg der Skisportler

Moore, Totholz, Urwald: Von Sonnenberg aus in Blickrichtung Torfhaus zeigt die Luftaufnahme die Kammlagen des Bruchbergs, die heute weitgehend unberührte Nationalparkflächen sind. Archivfoto: Bruns

Altenau. Wie ein Riegel zieht sich das Bruchbergmassiv von den Hochlagen des Harzes nach Südwesten. Mit seinen 927 Metern Höhe gehört der Berg gar nicht mal zu den fünf höchsten Erhebungen des Harzes. Dennoch war der Bruchberg eine Zeit lang sogar eines der besten Skigebiete der Region.

Freilich hatte er nicht den Status der Heinrichshöhe, auf deren Kuppe noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg viele Skihütten standen. Doch in den jungen Jahren der Bundesrepublik, als Skisport wieder mehr und mehr wettkampfmäßig betrieben wurde, erlebte der Bruchberg seine sportliche Hochzeit.

Die „Wilde Sau“ beispielsweise war in den 50er Jahren eine bekannte Abfahrt, auf der Rennen aus Richtung Wolfswarte bis ins Tischlertal gefahren wurden. Neben dem heute noch existierenden „Hexenritt“ am Wurmberg war die „Wilde Sau“ eine der anspruchsvollsten Pisten ihrer Zeit im Harz.

Es waren vor allem die Altenauer, die ihren Hausberg intensiv im Winter nutzten. Denn auf der anderen, nach Südosten gerichteten Seite dieses Riegels gab es für die St. Andreasberger mit Reh- und Sonnenberg naheliegendere Gebiete. Böse Zungen, die gerne die Zerstrittenheit der Oberharzer Orte betonen, behaupten sogar, der Bruchberg sei ein Schutzwall zwischen Altenau und St. Andreasberg.

Tatsächlich bewies er gerade im Wintersport, wie er Teilnehmer aus aller Herren Länder zusammenführte. So gab es zu seinen Füßen im Schultal, gegenüber des heutigen Kräuterparks, die Große-Altenau-Schanze, auf der mehrere Deutsche Meisterschaften ausgetragen worden.

Während der Wettkämpfe wurde dafür extra die Steile-Wand-Straße gesperrt, über die der Auslauf führte. Aber bei mehreren Tausend Zuschauern bei großen Skisprungveranstaltungen wäre eh kein Durchkommen gewesen. Noch heute zeugt eine Waldschneise im steilen Hang von der im Jahr 1977 abgerissenen Schanze.

Etwas weiter Richtung Torfhaus schlängelt sich indes noch heute über Lilie, Mühlen- und Kunstberg – allesamt vorgelagerte Plateaus des Bruchbergs – die Tischerlertalloipe. Benannt ist sie nach dem Tal, in dem das Skistadion als Ausgangspunkt der Strecken liegt.

Diese kreuzen nicht nur den dank der Oberharzer Wasserwirtschaft berühmten Dammgraben, sondern auch die Altenau, die Kleine und die Große Oker. Alles Zuflüsse zu einem der größten Harzer Flüsse. Denn der Bruchberg ist das Hauptquellgebiet der Oker.

Langlaufwettkämpfe sind auf der Tischlertalloipe indes nicht nur in den vergangenen Jahren häufig dem Schneemangel zum Opfer gefallen. Auch schon in den 60ern erwiesen sich 600 Meter Meereshöhe selten schneesicher. So etablierte der Ski-Club Altenau die Bruchbergloipe, die ihren Ausgangspunkt im Skistadion bei Stieglitzecke auf über 800 Metern Höhe hatte und für mehrere Deutsche Meisterschaften genutzt wurde.

1974 wurde die Altenauer Hütte gebaut, was in einem heutigen Skistadion Funktionsgebäude heißen würde. 1978 komplettierte ein Biathlon-Schießstand die für damalige Verhältnisse sehr gut ausgestattete Anlage, an die Harzer Langläufer heute noch mit Wehmut zurückdenken.

Denn als Anfang der 90er Jahre der Nationalpark eingerichtet wurde, musste die Sportanlage weichen. Der damalige Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende des SC Altenau, Bernd Pichler, erinnert sich an lange Auseinandersetzungen im Kampf um die Langlauf- und Biathlonanlage.

Am Ende entstand gewissermaßen als Kompensation das heutige Landesleistungszentrum des Niedersächsischen Skiverbandes am Sonnenberg. Vom Bruchbergstadion und den Loipen, die sich von Südwesten her über den Bergkamm zogen, ist heute nichts mehr über.

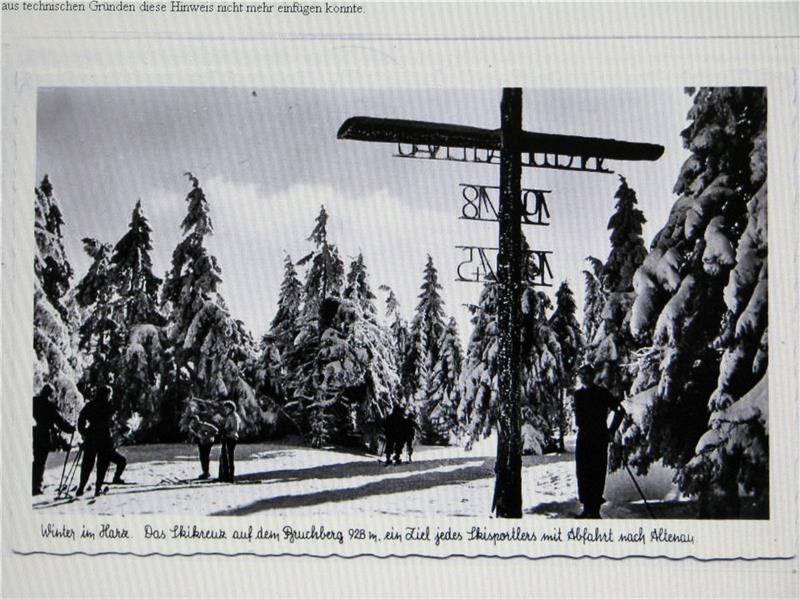

Bis 2008 stand das Skikreuz auf dem höchsten Punkt des Berges, ehe es an die rund ein Kilometer entfernte Wolfswarte versetzt wurde. Fotos (2): Archiv Pichler

Bis 2008 durften Vereinsmitglieder einmal im Jahr zum Denkmal gehen und einen Kranz niederlegen, dann wurde es umgesetzt zur Wolfswarte, der markanten Felsformation, die das Aussehen des Bruchbergs prägt und die noch zugänglich ist.

Auch hier war es ein Ausgleich, der zeigt, dass der Bruchberg kein Schutzwall ist. Dafür, dass das Skikreuz umgesetzt wurde, blieb dem SC St. Andreasberg die ebenfalls im Nationalpark liegende Rehberg-Abfahrt erhalten.

Eine weitere vereinende Symbolik: Walter Lampe, Präsident des NSV, und Bernd Pichler sind bekannt, dafür in der Sache gerne unterschiedliche Auffassungen zu vertreten. Bei der Einweihung am neuen Standort im September 2008 reichten sie sich die Hand, als der Verband die Patenschaft für das Skikreuz übernahm.

Seitdem herrscht Ruhe auf den Kammlagen des Bruchberges, der von Weitem immer wieder durch einen beklagenswerten Waldzustand auffiel. Schon 1984 erreichte der Höhenzug, der sich mit dem Acker bis nach Osterode fortsetzt, traurige bundesweite Berühmtheit, als ein Artikel im Magazin „Stern“ das Waldsterben durch sauren Regen aufgriff.

Damals wurden Industrie-Abgase aus der nahen DDR als Ursache vermutet. Als nach der Wiedervereinigung der Bruchberg zur Nationalpark-Kernzone wurde, sorgten vor allem Borkenkäfer für viele tote Bäume.

Heute ist der Bruchberg gut fünf Kilometer von der Steilen Wand bis nach Stieglitzecke und rund drei Kilometer vom Okerstein bis zum Clausthaler Flutgraben eine der größten unberührten Flächen im Nationalpark. Skisport findet dort nicht mehr statt. Nur noch außerhalb der Parkgrenzen auf dem Skihang an der Rose oder den Tischlertalloipen – wenn denn mal Schnee liegt.