Clausthaler Forscher lösen jahrtausendealtes Rätsel

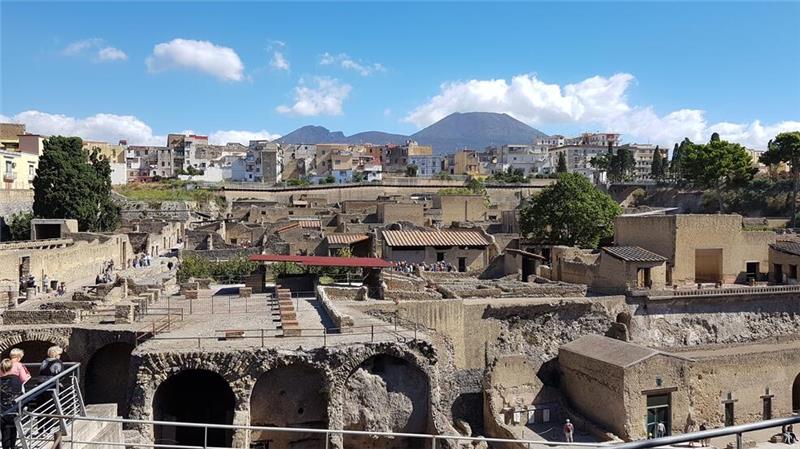

Die Fundstätte Herculaneum, im Hintergrund der Vesuv. Foto: Jakubus/TU Clausthal

2000 Jahre nachdem der Vesuv ausbrach und Pompeji vernichtete, gibt die Katastrophe noch immer Rätsel auf. Eines davon konnten Forscher um den Clausthaler Professor Joachim Deubener nun lösen. Sie wiesen nach, wie ein Gehirn zu Glas werden kann.

Clausthal-Zellerfeld/Rom. Im Schädel eines Opfers des Vesuv-Ausbruchs vor 2000 Jahren wurde Glas gefunden, das sich aus dem Gehirn gebildet hatte. Wie das passiert ist, haben jetzt Forscher aus Rom und Clausthal herausgefunden, wie die TU in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Als im Jahr 79 der Vesuv ausbrach, fielen dem Vulkanausbruch in Pompeji und Nachbarstädten wie Herculaneum Tausende Menschen zum Opfer. Bei Ausgrabungen wurde bereits vor einigen Jahrzehnten ein Leichnam an einer Kultstätte in Herculaneum entdeckt, jedoch quasi unberührt gelassen – zum großen Glück für heutige Forscherinnen und Forscher. Denn mit Hightech-Methoden konnte der Fund gründlicher untersucht und das Rätsel, wie sein Gehirn zu Glas werden konnte, gelüftet werden. Die Ergebnisse haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten aus Rom, Clausthal und Neapel jetzt veröffentlicht.

Einzigartiger Fall

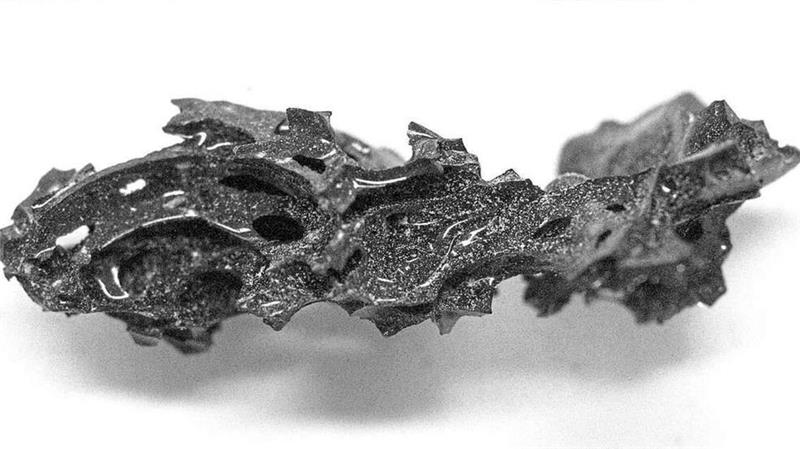

Ein Fragment des verglasten Gehirns: Beim Ausbruch des Vesuvs vor fast 2000 Jahren haben sehr hohe Temperaturen zur Glasbildung geführt. Foto: Pier Paolo Petrone

Laut der Forschergruppe ist das Glasgehirn von Herculaneum der bislang einzige bekannte derartige Fall auf der Erde. Das Team, darunter der Clausthaler Professor Joachim Deubener (Institut für Nichtmetallische Werkstoffe), wollte nachweisen, dass es sich tatsächlich um Glas handelt. Denn organische Materialien verbrennen, verkohlen oder verdampfen normalerweise bei großer Hitze. Zugleich wollten die Forscher verstehen, wie die harte Hirnsubstanz überhaupt entstehen konnte. Dafür führte unter anderem die Glas-Expertengruppe um Deubener Analysen am Gehirnfragment durch. Die dabei genutzten Geräte sind laut dem Clausthaler zu sehr hohen Heizraten von 1000 Grad pro Sekunde in der Lage.

Die Ergebnisse lieferten über die extreme Heizrate des Materials den experimentellen Nachweis, dass es sich um Glas handelte. „Das Material besteht zum größten Teil aus Kohlenstoff, welches auch seine schwarze Farbe begründet“, so Deubener. Erstaunlich war dabei, dass Hirn und Rückenmark auf eine Temperatur von mindestens 510 Grad Celsius erhitzt werden und dann rasch erkalten mussten, um zu Glas zu werden.

Tödliche Aschewolke

Prof. Joachim Deubener Foto: TU Clausthal

Weil dies die Temperatur der üblichen Magma-Asche-Walzen eines Vulkanausbruchs übersteigt, musste eine neue Erklärung her. Das Team rekonstruierte ein mögliches Szenario, bei dem der erste pyroklastische Strom in Form einer dünnen, aber weit über 510 Grad heißen Aschewolke in Herculaneum ankam. „Sie hinterließ einige Zentimeter sehr feiner Asche auf dem Boden, aber die thermische Wirkung war schrecklich und tödlich“, sagte Guido Giordano aus Rom, der Erstautor der Studie, dem österreichischen „Standard“. So schnell wie die Hitze gekommen war, muss sie auch wieder verschwunden sein – so kühlte alles wieder rasch ab, und das Gehirn des zu Tode gekommenen Mannes wurde nicht vollständig vernichtet, sondern „verglaste“. Solche Aschewolken wurden bereits bei anderen Vulkanausbrüchen beobachtet.

Für den italienischen Vulkanologen ist dieses Szenario bis heute relevant für den Katastrophenschutz. Es zeigt, dass „sehr dünne Ströme eine sehr große Gefahr darstellen, die nur kleine Auswirkungen auf die Strukturen haben, aber aufgrund ihrer Temperaturen tödlich sein können“. Das Wissen um solche schnellen Aschewolken könne künftig helfen, wirksame Präventionsmaßnahmen umzusetzen.

Die Ergebnisse der Forschergruppe sind in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht, einem frei zugänglichen Journal von „Nature Research“ Sie sind in englischer Sprache einsehbar unter der Adresse https://www.nature.com/articles/s41598-025-88894-5.