Psychiater erklärt im GZ-Interview die Borderline-Persönlichkeitsstörung

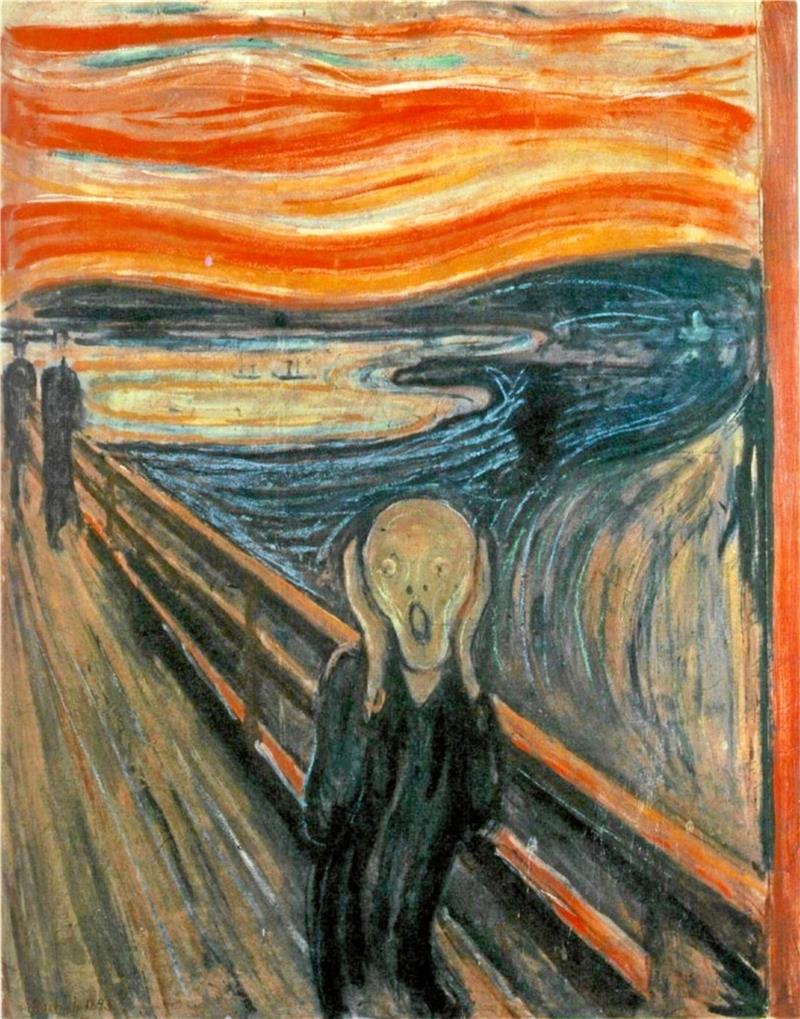

<p>Auch der Maler Edvard Munch, dessen berühmtestes Gemälde „Der Schrei“ in der Norwegischen Nationalgalerie in Oslo hängt, soll unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gelitten haben. Foto: Norwegische Nationalgalerie</p>

Liebenburg. Die Klinik Dr. Fontheim in Liebenburg nimmt ihre öffentliche Vortragsreihe für medizinische Themen neu auf. Beim ersten Termin am kommenden Mittwoch, 20.Februar, geht es um das Thema „Leben mit emotionalen Krisen – was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und wie kann man sie behandeln?“

Für nur 0,99 € alle Artikel auf goslarsche.de lesen

und im ersten Monat 9,00 € sparen!

Jetzt sichern!

Beginn ist um 18 Uhr auf dem Rittergut Liebenburg, Poststraße 4. Der Eintritt ist frei. Referent ist Dr. Carsten Moschner, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Redakteurin Sibylle Haberstumpf sprach vorab mit ihm.

{picture1s} Patienten mit diesem Problem leiden unter einer Regulationsstörung der eigenen Emotionen insofern, dass sie sehr häufig negative Gefühle wie Wut, Angst, Schuld oder Scham erleben – und zwar mit einer Häufigkeit und Intensität, die sie als unerträglich quälend empfinden. Während solcher emotionalen Hochanspannungszustände zeigen die Patienten ein oft impulsives Verhalten mit zum Beispiel Wutausbrüchen, aber auch Angstattacken, Hilflosigkeit oder selbstschädigenden Handlungen, die sie meist im Nachhinein bereuen. Weitere psychische Probleme wie Depressionen, anhaltende Ängste, Ess- und Schlafstörungen, Süchte oder Schmerzen können sich entwickeln. Das emotionale Erleben wird dadurch noch instabiler. Es kommt zu Krisen mit tiefer Verzweiflung und Lebensmüdigkeit, die dringend einer Behandlung bedürfen.

Aufgrund ihrer heftigen Emotionen haben Patienten oft Probleme mit großer emotionaler Nähe, was Familien, Partnerschaften, Freundschaften und das Miteinander in Arbeit und Ausbildung belastet. Es besteht häufig ein für andere kaum nachvollziehbares Hin und Her zwischen Ablehnung und Streit einerseits und anklammerndem Verhalten andererseits, weil die Patienten in ihrer Unsicherheit auch große Angst vor dem Alleinsein haben. Aufgrund der häufig erlebten Konflikte und Beziehungsverluste leiden sie unter starken Selbstwertproblemen, missverstehen ihr Gegenüber oft und trauen sich trotz vieler Talente und Fähigkeiten normale Alltagsanforderungen nicht zu. Das erklärt, warum gerade in Pubertät und jungem Erwachsenenalter, wenn mehr Selbstständigkeit gefordert wird, die Symptomatik noch verschärft auftreten kann.

Patienten mit einer Borderline-Störung erleben regelmäßig, dass andere ihre heftigen Gefühle und ihr impulsives Verhalten nicht verstehen und mit Ablehnung reagieren. Dabei wären gerade dann Akzeptanz und Gelassenheit gegenüber ihren heftigen Reaktionen wichtig, damit sie Vertrauen fassen können. Im Streitfall sollte man den Patienten Mut machen, sich zunächst zu beruhigen. Wenn die Patienten gar nicht wissen, wie sie ihre Stimmungsschwankungen in den Griff kriegen können, brauchen sie oft die Hilfe nahestehender Personen, um sich behandeln zu lassen, da sie sich aufgrund von Angst, Scham und Selbstzweifeln allein eine solche Therapie nicht zutrauen.

Medikamente sind in der Behandlung dieser Störung nicht ausreichend, werden aber manchmal zur Linderung einzelner Symptome eingesetzt. In schlimmen Krisen mit Selbstverletzungen oder Suizidgedanken benötigen manche Patienten eine stationäre Akutbehandlung, um Schaden abzuwenden. Die Grundproblematik der emotionalen Instabilität wird damit aber nicht gelöst. Es sind daher in den letzten 30 Jahren für diese Erkrankung spezifische Psychotherapien wie die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) entwickelt worden. In wissenschaftlichen Studien ist gerade für die DBT gut belegt, dass sich die Patienten durch das Erlernen und regelmäßige Üben neuer Fertigkeiten in Krisen besser beruhigen können, insgesamt die eigenen Gefühle besser verstehen können und in zwischenmenschlichen Situationen selbstsicherer auftreten können. Die Patienten lernen, für sich und ihre Umwelt achtsamer zu werden, ohne sich immer abzuwerten oder in unzähligen negativen Gedanken und Gefühlen zu verzetteln.

Carsten Moschner