Milde für Hübi, den wilden Herrn des Gartens

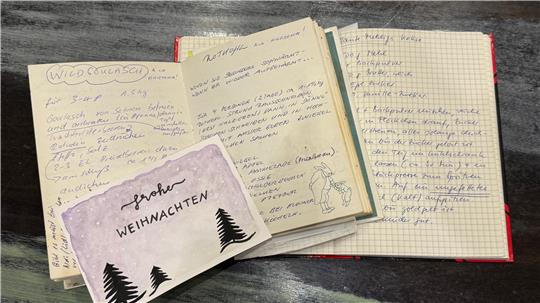

Ein Puter kann Angst einflößen, aber muss er dann als Weihnachtsbraten enden? Rüdiger Aboreas erzählt eine muntere Adventsgeschichte aus Bad Grund. Foto: dpa

Bad Grund.„Mein schönstes Weihnachtsfest“ heißt unsere GZ-Adventsserie. Leserinnen und Leser schreiben Geschichten, die ermuntern, Hoffnung geben – gerade auch im zweiten Corona-Jahr. Rüdiger Aboreas aus Bad Grund erzählt eine schier abenteuerliche Geschichte vom Weihnachtsputer – mit wahrem Kern:

Einen Meter nur ragte der Baumstumpf einer Tanne aus dem sandigen Grund des Gartens der Familie Marx am Rand des Gittelder Berges in Bad Grund. Dabei handelte es sich um keinen gewöhnlichen Holzstumpf, sondern um eine Art Wächter-Thron mit Ausblick. Von hier aus wurden Eindringlinge auf der Stelle attackiert. Sogar die Bewohner des Hauses mussten bei der Durchquerung des Gartens jederzeit mit dem Schlimmsten rechnen. Fremde, Verirrte und Strolche sowieso. Jahreszeiten? Hitze oder Kälte? Kannte der Wächter nicht. Eisern hielt er Wache.

So auch an diesem Tag, als große Schneeflocken durch die graue Dezemberluft schwebten. Es war Sonntag, der dritte Advent 1949. Vom Kirchplatz her war noch der weihnachtliche Chor zu hören, den die beiden Enkel beim Glockenschlag verlassen hatten. Denn bei Oma warteten leckere Kekse. Bald standen sie vor dem Zaun, hinter dem der grimmige Wächter auf seinem Stumpf lauerte.

Sogleich begannen die beiden Jungen, mit den Händen im Schnee zu stochern, nach einer Harke zu suchen, die sie vor dem Zaun abgelegt hatten. Das rostige Gartengerät diente als Waffe, die sie vorstreckten, um den gefiederten Wächter auf Abstand zu halten. Doch die Harke war unauffindbar. Nervös schauten die Kinder umher. Da breitete der Wachsame auch schon seine schwarzen Flügel aus, weit und weiter, wobei das helle Untergefieder im Schneetreiben auf gruselige Weise verblasste. Seine eher kalten Augen schienen zu leuchten.

Bei diesem Anblick kroch die Furcht über den Rücken der Kinder. Obwohl Opa Marx stets beruhigte, dass sein Puter, der von allen nur „Hübi“ gerufen wurde, nicht wirklich angreifen, sondern nur Schrecken verbreiten solle. Leider hatten die Jungen ihm unlängst die Harke allzu heftig zwischen die Flügel gestoßen, sodass der Garten von Federn übersät war. Gejohlt hatten die Jungen dabei, übermütig, siegestaumelnd. Heute nun bestand für Hübi die Aussicht auf Rache. Listig legte er die Flügel an und zog den Kopf ein. Nichts zuckte oder bebte an seinen 14 Kilo Gewicht.

„Oopaaa! Hilf uns!“ Laut hallten die Rufe der Kinder über das Gelände. Doch nichts rührte sich. Verzweifelt schallte es jetzt durch den Schneewirbel. Zwischendurch, in banger Stille, starrten die Jungen sehnsüchtig auf die zwei Kerzenlichter, die im Fenster der Wohnstube flackerten, Wärme und Geborgenheit verheißend. Bis dorthin mussten sie es schaffen, um an Omas Kekse zu gelangen.

Allmählich begannen die Kinder zu frieren. Ihre Hände waren klamm, die Finger vom Wühlen im Schnee fast erfroren. Kaum mehr wagten die Jungen zu atmen, als sie beschlossen, den Garten unbewaffnet zu durchqueren. Es waren Worte ihrer viel zu früh verstorbenen Mutter, die ihnen Mut machten: Dass die Adventszeit, vor allem an Weihnachten, das Fest des Friedens und der Liebe sei. Doch galt das auch für angriffslustige Puter?

Dann ging alles ziemlich schnell: die Gartenpforte auf, die Tür zugeschlagen, die Beine in die Hände genommen. Endlich, die Haustür war zum Anfassen nahe. „Los, dahin!“ Doch Hübi war schneller: Wie eine Wand versperrten seine Schwingen den Weg. Die Kinder erstarrten. Aber nur für eine Sekunde, dann flitzten sie zurück zur Pforte. Schnell erreichten sie die Straße, wo sie sich in Sicherheit wähnten.

Doch hatten sie vergessen, den Riegel vorzuschieben. Schon gab die Pforte unter Hübis Gewicht nach. Die Kinder flüchteten den Fußweg hinunter. Ihnen auf den Fersen: der rasende Puter. Kurz darauf wurde der weniger flinke Junge von hinten angesprungen und umgestoßen. „Trut, trut“, tönte es, als das Federvieh triumphierend den Schnabel hob. Seine roten Lappen flogen.

Die Rettung kam von gegenüber, einem bäuerlichen Wohnsitz, über den ein Schäferhund wachte. Der sprang in langen Sätzen heran, schnappte nach dem Wüterich. Was folgte, war ein Hacken und Beißen. Geschlagen zog sich der Puter in sein Reich zurück. Alarmiert vom aufgeregten Truten und Bellen und den Hilferufen, waren die Nachbarn zusammengelaufen. Auch Opa Marx erschien auf der Straße, zeigte sich bestürzt, verfluchte seinen Gartenwächter, der jenseits des Zauns bei jedem Wort zusammenzuckte.

Nach einigen Gesten der Entschuldigung und des Dankes an die Nachbarn und ihren Schäferhund geleitete Opa Marx die Kinder durch den Garten. Drinnen, im geheizten Wohnzimmer, lagen auf jedem Teller zwei mürbe Kekse, daneben ein Riegel Blockschokolade. Klar, dass der Schreck alsbald vergessen wurde. Oh, und wie lecker der heiße Tee schmeckte, mit feinem Zimt darin.

So, wie die Kinder recht bald zurückfanden in die typische Geborgenheit eines familiären Adventsnachmittags, so aufgeregt beredeten die Erwachsenen das unerhörte Geschehen auf der Straße. Opa versprach, fürderhin eine zweite Harke bereitzustellen. Doch damit wollten sich weder die Oma noch der Vater der Kinder zufriedengeben. Für sie stand fest: Der Puter müsse geschlachtet werden. Am besten Weihnachten, damit alle etwas davon hätten, auch die bucklige Verwandtschaft, die wie stets an einem der Feiertage zu Besuch kommen würde.

Allein Opa saß schweigend am Tisch, und sein Gesicht färbte sich in ein kränkliches Grau. Nicht lange, und er verließ die Stube. Oma ahnte, wohin es ihn trieb. Sie trat ans Fenster, zog die Gardine beiseite, kratzte Eis von der Scheibe. Der Vater der Jungen trat hinzu, fragte, ob der Weihnachtsbraten in Gefahr sei. Oma zuckte mit den Schultern. Währenddessen stand Opa Marx mit gekrümmtem Rücken am Baumstumpf und schien mit Hübi zu kommunizieren. Dabei glichen sie zwei alten Freunden beim Plausch an einem Glühwein-Stand. Das Abendbrot wurde wortlos verzehrt: Brot und Schmalz und Zellerfelder Bergkäse, gesalzen und gepfeffert, dazu fein geschnittene Zwiebeln – ein gutes Essen für die Familie eines Gelegenheitsforstarbeiters. Für die Arbeit unter Tage taugte die Gesundheit des ehemaligen Bergmannes schon lange nicht mehr.

Montag früh verabschiedete sich der Vater für eine Woche nach Hannover zur Arbeit. Für die Jungen begann die Zeit bei Oma mit Brot und einem Becher Tee. Anschließend wurde der Schlitten aus dem Schuppen gezogen. Als sie den Garten betraten, hielt einer die Harke, der andere hatte den Schlitten an der Leine. Dabei sangen sie vergnügt in Richtung des Puters: „Wir werden’s dir verraten: Oma will dich braten – braten, braten, braten.“ Hübi ließ die unheilvolle Verheißung regungslos über sich ergehen.

Plötzlich tat er ihnen leid. Ist doch irgendwie ein schönes Tier. Und sooo friedlich. Bestrafen? Ja, aber doch nicht, indem man ihn kocht oder brät. Niemals! Wer sollte an seiner statt das Haus bewachen? Und was würde der Weihnachtsmann oder erst das Christkind dazu sagen? Noch einmal vergewisserten sich die Kinder, dass die Harke korrekt am Zaun lag. Nicht viel später rodelten sie vergnügt einen sanften Hang hinunter.

So vergingen die Tage bis zum folgenden Wochenende, dem vierten Advent. Der Vater hatte Weihnachtsurlaub bekommen und aus Hannover ein Rezept für eine Puter-Füllung mitgebracht. Zudem legte er einen Bund Kräuter auf den Tisch. Außerdem acht mittelgroße Pferdewürstchen für den Heiligen Abend. Hübi sollte am ersten Weihnachtstag auf den Teller kommen, goldbraun geröstet. Da, zaghaft, begannen die Jungen zu protestieren. Ob es denn wirklich nötig sei, Hübi zu braten? Ein strafender Blick der Oma ließ sie schweigen. Wohl zum Trost steckte Opa ihnen wie so oft in den letzten Tagen Zuckerstückchen zu.

Als Oma mit dem Abwaschwasser den Stall aufsuchte, das Jungschwein zu tränken, gab es sogar zwei Bonbons: dicke Brummer, eine echte Leckerei. Dann verriet Opa flüsternd, dass der Puter ganz gewiss nicht bekömmlich sei. Der wäre nämlich furchtbar bitter wegen eines großen Kummers über den Verlust der Pute, seiner Frau, im letzten Jahr. Heftig zeigte Opa dabei auf die Kochstelle. Klar, dass die Kinder jetzt geradezu durchflutet wurden von Mitleid für Hübi.

Als Oma mit dem gewaschenen und getrockneten Geschirr zurückkam vom Stall, fragte sie unwirsch, was Opa mit den Kindern zu tuscheln habe. Er solle lieber das Schlachte-Messer schärfen und den Klotz bereitstellen. Auf einmal zögerte sie, wandte sich den Kindern zu und erklärte mit einer gewissen Frömmigkeit in der Stimme, dass Hübi morgen zum Himmel fahren werde. Die Jungen schauten einander an. Himmel. Dagegen war eigentlich nichts einzuwenden, immerhin befand sich auch ihre Mutter in Gottes Obhut. Dennoch: Die Sache gefiel ihnen nicht. Also beschlossen sie, Hübi zu verstecken. Am besten hinter dem Futterverschlag. Und wenn erst der Weihnachtsmann käme, dann wollten sie mit dem Verzicht auf ihre Geschenke für das Leben des Puters bitten.

Am Abend saß der gefiederte Delinquent auf seinem Stumpf, still und andächtig, fromm geradezu. Ganz so, wie es sich gehörte am Tag vor Heiligabend. Plötzlich kam Opa angeschlichen, verweilte bei seinem Lieblingstier. Zu gern hätten die Kinder das heimliche Treffen belauscht. Doch im Hintergrund klang die Stimme des Vaters an, wo denn die Bengel seien, sie gehörten ins Bett zu dieser Stunde.

Unter warmen Bettdecken besprachen sie die geplante Rettungsaktion, die im Morgengrauen gestartet werden sollte. Doch würde Hübi sich einfach so in ein Versteck führen lassen? Achselzuckend beschlossen die Jungen zu beten, sie wollten sich dem Federvieh sozusagen mit weihnachtlichem Segen nähern.

Es kam, wie es eigentlich immer kommt, wenn Kinder schlecht in den Schlaf finden: Sie finden am nächsten Morgen nicht weniger schlecht wieder heraus. Aufgeschreckt durch die Helligkeit im Kinderzimmer, erwachten sie viel zu spät. Die ersten Schritte führten ans Fenster. Da setzte ihr Atem aus. Der Baumstumpf war leer. Oh, lieber Gott im Himmel, bitte, bitte mach, dass Hübi noch lebt.

Kurz darauf knallten Wohnungstüren. Es war der Vater, der krachend durchs Haus stampfte. Dann irrte er mit dem Schlachte-Messer in der Hand durch den Garten, schnaufend darüber lamentierend, alles selbst machen zu müssen, sogar den Puter suchen. Und das ausgerechnet am Heiligen Abend. Lauthals rief er nach Opa.

Der ließ nicht auf sich warten, betrat den Garten an Omas Seite, mit der er allerdings keinen Blick wechselte. Wütend baute der Vater sich vor Opa auf, drohend, fordernd, mit dem Messer fuchtelnd. „Wo ist Hübi?“ Opa hob nur ratlos die Schultern, wies zum offen stehenden Gartentor. Worte wie „gestohlen“, „entführt“ und „Weihnachtsbraten“ füllten die eisige Luft. Daraufhin begann der Vater das Grundstück abzusuchen, kontrollierte sogar zwei aus dem Boden ragende Felsen, die kaum dazu taugten, eine Maus zu verbergen. Doch was immer der Vater auch anstellte, wohinein er seine Nase auch steckte, Hübi blieb verschwunden.

So erlebte der Heilige Abend eine mehrgeteilte Familie. Hier die Oma und der Vater, die einen unheiligen Grimm verströmten. Dort der Opa, der bemüht war, die Fassung zu wahren. Die Jungen rätselten, was sie empfinden sollten: Trauer über Hübis Verschwinden – und dass er womöglich in einem Bräter gemeiner Diebe brutzeln müsste? Oder sollten sie sich darüber freuen, dass Opas Schlachtemesser folgenlos geschliffen worden war?

Weil die Pferdewürstchen nach Hübis Verschwinden für den ersten Weihnachtstag aufbewahrt wurden, standen nach dem heiligen Kirchgang nur Quark und Pellkartoffeln auf dem Tisch. Als Oma die Teller auffüllte, schellte es plötzlich an der Haustür. Oh, welch unerwartete Überraschung: der Onkel Fritz, von dem die beiden Kinder nur zweierlei wussten: dass ihn der Krieg nach Cuxhaven verschlagen hatte und dass er neuerdings weit hinaus aufs Meer schipperte, um Heringe zu fangen.

Seine Erscheinung schreckte die Familie auf. Der Onkel steckte in einem zerfetzten Mantel, sein Gesicht war von blutigen Kratzern übersät. Den rechten Fuß zog er hinkend nach. Dazu fluchte er derbe in sämtliche Himmelsrichtungen. Kaum eingetreten in die Stube, berichtete er von einem riesigen, geradezu tollwütigen Tier, das stark wie ein Wolf sei, aber gefiedert wie ein Vogel, das ihn hinter dem Bahnhof aus der Dunkelheit des Waldes heraus angegriffen und aufs Übelste zugerichtet habe.

Auf einmal blitzte es in den Augen der Kinder auf. Am liebsten hätten sie erleichtert losgekichert. Doch hielten sie es wie Opa, dessen Mundwinkel nur heimlich zuckten. Was die Jungen freilich noch lange beschäftigte, war die schwierige Frage, warum ausgerechnet der nette Onkel Fritz für das Leben des Puters an Weihnachten so sehr leiden musste.