Landesamt bringt Nazi-Vergangenheit ans Licht

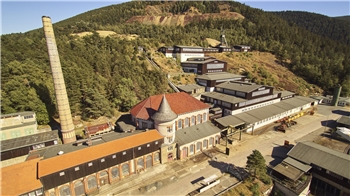

Stellt sich einem dunklen Kapitel seiner Historie: das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Clausthal. Fotos (2): Neuendorf

Clausthal-Zellerfeld. Zwei Jubiläen stehen für 2025 im Clausthaler Kalender: 500 Jahre neuzeitlicher Bergbau und 250 Jahre Bergakademie, heute Technische Universität (TU) Clausthal. Beide Institutionen wollen bis dahin auch den Zeitraum 1933–1945 in der eigenen Historie aufarbeiten und öffentlich machen: Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mit einem Forschungsauftrag, dessen erste Erkenntnisse am Montagabend im Vortragsraum des Kaiser-Wilhelm-Schachts vorgestellt wurden. Und die Uni mit einer als Folge dieser Recherchen eigens gegründeten historischen Senatskommission.

„Ich hätte es für falsch gehalten, dass wir dieses Jubiläum feiern, ohne uns zuvor auch mit dem Kapitel der NS-Zeit beschäftigt zu haben“, erklärte LBEG-Präsident Andreas Sikorski vor rund 100 Zuhörern. Ziel sei von Anfang an gewesen, auch die Verstrickung des Oberbergamts in Nazi-Unrecht darzustellen. Unterstützt werde das Projekt vom Wirtschaftsministerium und vom Niedersächsischen Landesarchiv um Präsidentin Dr. Sabine Graf, die auch im Publikum saß.

Der Fall Dennert

„Das Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld im Dritten Reich. Wie eine Fachbehörde ihre Konflikte mit Nationalsozialisten aushielt – und die Kriegswirtschaft des NS-Regimes nach Kräften unterstützte“ – so lautet das Thema, das Referent Stefan Wittke am Montagabend in prägnanten Aktenauszügen und Bildern umriss. Der Historiker, Politikwissenschaftler und frühere Journalist beleuchtete das Oberbergamt und dessen sechsköpfige Führungsriege im Kontext eines niedergehenden Bergbaus im Oberharz, des Streits um seine Wiederbelebung mit der wahlkampfgetriebenen NSDAP und schließlich eines absoluten Machtanspruchs des Nazi-Staats, der ohne die Fachkompetenz der Bergbehörde nicht auskam. Ab 1943 waren KZ-Häftlinge bei Nordhausen unter unsäglichen Bedingungen eingesetzt, um Stollen im Kohnstein bei Nordhausen für eine „V2“-Produktion (Raketenwaffe) vorzubereiten. Insgesamt 20.000 Menschen kamen bis Kriegsende in „Mittelbau-Dora“ zu Tode.

Über das „tausendfache Sterben“ sei das Oberbergamt unter seinem Berghauptmann Albert Boehm nicht nur im Bilde, sondern auch zumindest indirekt daran beteiligt gewesen, so der Historiker. Denn der damals mit der amtlichen Beaufsichtigung betraute Bergrat und spätere Oberbergrat Herbert Dennert sei dort „ein und aus gegangen“.

Dennert (1902 bis 1994) war seit 1932 Mitglied in NSDAP und SA, dabei in Berlin offenbar auch an brutalen SA-Einsätzen beteiligt. 1938 wurde er in Bottrop SA-Oberscharführer. Nach dem Krieg wurde Dennert zunächst verhaftet, dann fristlos aus dem Oberbergamt entlassen. Dennoch kam er in den 1950er Jahren bei der Bergbaubehörde wieder in Amt und Würden. 1962 wurde Dennert mit dem Niedersächsischen Verdienstorden ausgezeichnet und war nach seiner Pensionierung bis 1988 Vorsitzender des Oberharzer Geschichts- und Museumsvereins.

Der Fall Willecke

Herausgearbeitet hat Autor Stefan Wittke ebenso die NS-Verstrickungen von Dr. Raimund Willecke, Der 1905 in Wolfenbüttel geborene Jurist trat 1933 der NSDAP und der SA bei, bewarb sich später aktiv um einen Posten als Kriegsrichter und war damit an Todesurteilen der Wehrmacht beteiligt.

Nach dem Krieg wurde Willecke zunächst Staatsanwalt in Braunschweig – und verursachte einen handfesten Skandal. Die Vorgeschichte: Ein Schulleiter in Wolfenbüttel hatte 1951 – nur sechs Jahre nach Kriegsende – Schüler militärisch ausmarschieren lassen. Die Zeitung berichtete darüber kritisch. Daraufhin rief Willecke von seinem Dienstapparat als Staatsanwalt den zuständigen Redakteur an, drohte mit Anklageerhebung wegen „Beleidigung alter Soldaten“ und setzte den Verlag unter Druck.

Ehrensenator der TU

Nach dem gegen Willecke verhängten Disziplinarverfahren wurde er als Jurist ans Oberbergamt Clausthal versetzt. Aus der erhaltenen Personalakte geht hervor, dass Willecke auch bei der Bergbehörde wiederholt für Konflikte sorgte.

Parallel war Willecke seit 1954 Dozent an der Bergakademie (später TU) Clausthal, seit 1962 Professor, von 1966 bis 1968 Dekan und danach sogar zwei Jahre Rektor der TU. Mehr noch: Die TU ernannte Willecke 1985 zum Ehrensenator.

Sowohl bei Dennert als auch bei Willecke wird durch Stefan Wittkes Forschungen eines deutlich: Bei allen Veröffentlichungen und Belobigungen der beiden fiel die Zeit von 1933 bis 1945 unter den Tisch – so, als habe es sie nie gegeben.

Fakten zieht Wittke auch aus den von Boehm unterzeichneten „Monatsberichten“ ans Reichswirtschaftsministerium sowie einem Aufsatz, den Boehm 1952, fünf Jahre nach seiner Pensionierung, schrieb. Ein Fazit, auch mit Blick auf Dennert: „Die Behörde wusste Bescheid über das massenhafte Sterben – und hat nichts getan.“

Boehm, der sein Amt als Berghauptmann 1933 angetreten und es bis 1947 ununterbrochen inne hatte, sei jedoch nie Mitglied der NSDAP geworden. Was die landläufige Auffassung widerlege, es habe nach 1933 kaum noch jemand in ein Führungsamt gelangen können, ohne Parteimitglied zu sein. Andererseits habe Boehm die ihm gebotene Möglichkeit, seine Behörde aus dem Verbrechenskomplex Mittelbau-Dora herauszuhalten, nicht genutzt.

Nie nachgeforscht?

Warum komme dies alles erst jetzt zutage – mit dieser Frage stieg GZ-Chefredakteur Jörg Kleine in die Podiumsdiskussion ein, die dem Vortrag folgte. Habe nie jemand „gestöbert“? Einen „gewissen Tunnelblick“ auf die Technik- und Kulturgeschichte räumte Thomas Gundermann, Vorsitzender des Oberharzer Geschichts- und Museumsvereins, mit Blick auf den schon länger als „strammer Nazi“ beleumundeten Dennert ein. Die NS-Sprengstofffabrik „Werk Tanne“ direkt in Clausthal sei präsenter gewesen, was auch Dr. Friedhart Knolle vom Verein Spurensuche Harzregion aus eigenen Studentenzeiten bestätigte. „Wir wären auch nie an die Informationen gekommen“, weiß er heute. Personalakten unterlägen Schutzfristen, erläuterte Stefan Wittke, so wäre bis vor 15 Jahren jede Anfrage ans Landesarchiv abgelehnt worden. „Heute kann sie jeder einsehen“, erklärte er.

Die „Dennert-Tannen“

Aus gleichem Grunde habe auch die TU Clausthal nicht an Details kommen können, sagte Vizepräsidentin Prof. Heike Schenk-Mathes. Die Senatskommission (siehe Campus Regional) wolle insbesondere auch die Liste der TU-Ehrenbürger und -senatoren nunmehr kritisch prüfen. Der Rammelsberg stelle sich der Thematik ebenfalls, sagte Gerhard Lenz, Direktor der Welterbestiftung. Clausthal-Zellerfelds Bürgermeisterin Britta Schweigel nahm als „Lehre“ mit, dass alles für den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung getan werden müsse, „damit so etwas nicht wieder passiert“. Über die städtische Würdigung Herbert Dennerts, der sich in den 1960ern um die Etablierung des Oberharzer Bergwerksmuseums verdient gemacht und die harztypischen tannenförmigen Hinweistafeln – „Dennert-Tannen“ – entwickelt hatte, „müssen wir verschärft nachdenken“, sagte sie.

„Was machen wir mit den Dennert-Tannen?“, war denn auch eine mit Spannung erwartete Frage, auf die Knolle eine überraschende Antwort gab. Von „Bilderstürmerei“ riet er ab, und sie umzubenennen wäre „unhistorisch“. Er würde gerne sogar neue aufhängen, sagte Knolle: nämlich „genau da, wo Dennert selbst sie nie angebracht hätte – zum Beispiel am sogenannten „Russenfriedhof“, der Gräberstätte sowjetischer Zwangsarbeiter und Kriegsgefangener in Clausthal.

Podiumsgespräch mit Thomas Gundermann (OGMV), Bürgermeisterin Britta Schweigel, Dr. Friedhart Knolle (Verein Spurensuche), Gerhard Lenz (Stiftung Welterbe im Harz), GZ-Chefredakteur Jörg Kleine, TU-Vizepräsidentin Prof. Heike Schenk-Mathes, LBEG-Präsident Andreas Sikorski und Referent Stefan Wittke (von links).

Rund 100 Zuhörer verfolgen interessiert Vortrag und Podiumsdiskussion im Versammlungsraum des Kaiser-Wilhelm-Schachts.

Siegel des Oberbergamts mit Reichsadler und Hakenkreuz. Fotos (3): . Landesarchiv

Albert Boehm

Herbert Dennert