Diplomatie zwischen Aufklärung und Aktendeckeln

Christian von Dohm

Goslar. Er war ein Menschenfreund, der rechnen konnte. Ein Idealist, aber kein Träumer. Gelehrter, Archivar und zielstrebiger Polit-Praktiker zugleich. Heute vor 200 Jahren starb Christian von Dohm. Der Aufklärer und Diplomat wirkte von 1802 bis 1804 in Goslar. Seine Aufgabe: Die alte reichsunmittelbare Kaiserstadt nach der Übernahme durch Preußen an den seinerzeit modernsten Verwaltungsapparat Europas anzupassen. Und, wenn möglich, den Rammelsberg von Braunschweig zurückzugewinnen.

Als Goslar aufgrund des französisch-preußischen Geheimvertrags vom 23. Mai 1802 zusammen mit Hildesheim, Paderborn und weiteren Städten an Preußen fiel, war der Ruf der Stadt nicht der beste. Sie galt als „greulich arme und verschuldete Stadt“, wie sie Preußens erster Gesandter Graf von Görtz während der Verhandlungen mit Frankreich nannte. Allerdings, der damalige Goslarer Bürgermeister Johann Georg Siemens hatte schon einige Erfolge in der Ordnung der städtischen Finanzen vorzuweisen, und auch die Aussicht auf den Rammelsberg machte die Übernahme für Preußen offenbar interessant. Und so erhielt Dohm am 3.September 1802 die geheime Instruktion, „dem Anrechte Goslars auf den Harzbergbau genau nachzuforschen, dabei aber bei allen Operationen sich wohl zu hüten, voreilig den Rechten Braunschweigs oder Kurhannovers zu nahe zu treten.“

Der Mann, der daraufhin als „Zivilverwalter“ Goslars die Arbeit aufnahm, hatte bereits eine eindrucksvolle Karriere vorzuweisen, hatte 1788 eine neue Verfassung für die Stadt Aachen ausgearbeitet und schon 1776 während eines mehrwöchigen Harzaufenthalts grundlegende Kenntnisse im Bereich des Bergbaus erworben. Vor allem war er sich nicht zu schade zu ausgedehntem Aktenstudium und gründlichem Durchforsten jahrhundertealter Archivbestände. Zeugnis davon legt seine Schrift über „Goslar, seine Bergwerke, Forsten und schutzherrliche Verhältnisse“ ab, in der er detailliert nachweist, dass der Braunschweiger Herzog zwar Anrechte auf den „Zehnten“, nicht aber auf den gesamten Rammelsberg habe.

Zahlen, Daten, Fakten und fleißiges Aktenstudium erwartete er auch von anderen. Der seitenlange Fragenkatalog, den er bei Dienstantritt am 15. September dem Goslarer Magistrat vorlegte, brachte die Beamten außerordentlich ins Schwitzen. Die gesammelten Antworten zu Steueraufkommen, Einwohnerzahlen, Bierproduktion, Justiz, Forsterträgen oder Bergrechten füllten einen dicken Aktenband. Bis dahin hatte es nicht einmal genaue Erhebungen zur Einwohnerzahl gegeben.

Dohm, Jahrgang 1751, stand zu dieser Zeit im Zenit seiner Karriere. Eine Laufbahn, die dem Pastorensohn aus dem westfälischen Lemgo nicht in die Wiege gelegt war. Bereits mit sechs Jahren Vollwaise geworden, erhielt er zwar eine ordentliche Schulbildung und fiel durch eifriges Nutzen der Bibliothek auf, das Universitätsstudium aber verwehrte ihm sein Vormund. Der Jugendliche ließ sich dies jedoch nicht gefallen: Er verklagte den Mann beim Lemgoer Rat und brachte seine Angelegenheit derart überzeugend vor, dass er im Alter von knapp 18 Jahren sein Studium in Leipzig beginnen konnte.

Dohm widmete sich dem Staatsrecht, der Statistik und der Geschichte, begeisterte sich aber auch für die Ideen des Pädagogen Johann Bernhard Basedow. Enge Freundschaft pflegte er mit dem Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Zusammen mit Heinrich Christian Boie gab er die Zeitschrift „Deutsches Museum“ heraus. Eine wissenschaftliche Laufbahn hätte ihm offen gestanden. Die Universitäten Kassel und Kiel boten ihm eine Professur an. Doch obwohl er kurzfristig in Kassel lehrte, Dohm fühlte sich zur politischen Praxis berufen, wollte aktiv gestalten, vor allem war er begeistert vom Preußenkönig Friedrich II. oder „Friedrich dem Einzigen“, wie Dohms Schwiegersohn und späterer Biograf Wilhelm Gronau notierte. Friedrich dem Großen dienen, das war ein Ziel, für das Dohm sogar Gehaltseinbußen hinnahm. Sein erstes Vorstellungsgespräch beim Preußenkönig für eine Stelle als Erzieher, schlug fehl, doch scheint Friedrich ihn in guter Erinnerung behalten zu haben. Als Archivar berief er ihn schließlich doch nach Berlin und unterstellte ihn für besondere Aufgaben dem Ministerium des Auswärtigen. Bald wird Dohm auf erste diplomatische Missionen gesandt und erledigt seine Aufgaben zur Zufriedenheit des Herrschers. „C‘est l‘homme, qu‘il faut“, notiert Friedrich einmal neben Dohms Namen: „Das ist der richtige Mann für diesen Job“.

In Berlin ist er bald mit führenden Vertretern der Aufklärung bekannt, ist Gründungsmitglied der Mittwochsgesellschaft und verfasst, angeregt durch den jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn sein berühmtestes Werk: „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“. Eine Schrift, in der Dohm nicht nur als Philanthrop und Aufklärer Bürgerrechte für die jüdische Bevölkerung fordert, sondern auch, typisch für den Staatswissenschaftler und Finanzfachmann, darlegt, dass es sich für einen Staat lohnt, den Juden volles Bürgerrecht zu gewähren.

In den 80er Jahren wirkt Dohm als Gesandter in Köln, begleitet ab 1789 die Verhandlungen zwischen Volk und Landesherrn in der Lütticher Revolution und ist ab 1797 preußischer Gesandter beim Rastatter Kongress, jener Versammlung, die durch die Morde an zwei französischen Diplomaten traurige Berühmtheit erlangte.

Einmal wagt er sich selbst, verkleidet als Kaufmann, hinüber nach Frankreich, um die dortigen Truppenbewegungen auszuspionieren. Ein anderes Mal muss er unter abenteuerlichen Bedingungen von Köln nach Münster fliehen, als französische Truppen heranziehen.

Doch in Goslar geht es nicht um kriegerische Ereignisse, und der Staatsrechtler ist in seinem Element. Er legt ein hohes Tempo vor, reorganisiert die beiden Stadträte, verschlankt die Verwaltung, entmachtet die einflussreichen Gilden, bemüht sich, Geld zu sparen und Steuerquellen zu finden. Allerdings gerät er dabei auch zwischen die Fronten, argumentiert manchmal für „seine“ Stadt und gegen preußische Fiskal-Interessen, wenn es darum geht, die preußische Verbrauchssteuer durchzusetzen – mit ein Grund für seine Abberufung.

Spuren hinterlassen hat der pädagogisch ambitionierte Aufklärer in der Goslarer Schulpolitik. Die von ihm gegründete „Höhere Töchterschule“ gibt es noch immer, sie trägt heute den Namen Christian-von-Dohm-Gymnasium.

Den Rammelsberg hat er nicht zurückgeholt. Die politische Großwetterlage, aber auch das Interesse Preußens an einem guten Verhältnis zu Braunschweig, standen dagegen. Dohm wurde bereits im Frühjahr 1804 aus Goslar abberufen. Bis zur Pensionierung im Jahr 1810 arbeitet er für Preußen, aber auch für das Königreich Westfalen, zuletzt ist er als Gesandter in Dresden tätig. 1813 besucht er noch einmal Goslar. Er habe „schöne Früchte seines dasigen frühen Wirkens“ gesehen, ihm gegenüber sei „dankbare Anerkennung seiner Bemühungen“ geäußert worden, schreibt Gronau. „Ganz wie er es liebte – sinnig und geräuschlos.“ Am 29. Mai 1820 verstarb er in Pustleben bei Nordhausen.

- 11. Dezember 1751 geb. in Lemgo

- 1769-1776 Studium, zunächst Theologie in Leipzig, ab 1770 Jura, ab 1774 Göttingen, zuletzt Kassel.

- 1771 Bekanntschaft mit Basedow, bei dem Dohm einzieht, Mitarbeit an dessen Werken

- 1773 Pagenhofmeister am Hof des Prinzen Ferdinand

- 1774/75 Herausgeber des „Encyclopädischen Journals“

- 1776-79 Professor der Kameral- und Finanzwissenschaften, Kassel

- 1776 Mehrwöchiger Harzaufenthalt, Dohm erwirbt Kenntnisse über den Bergbau

- 1776-78 zusammen mit Boie Herausgeber des Deutschen Museums

- 1779 Archivar in Berlin, Mitarbeiter des Ministeriums des Auswärtigen

- 1780 Heirat mit Anna Henriette Elisabeth Helwing

- 1781 „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“. Teil II folgt 1783

- 1783 Mitbegründer der Berliner Mittwochsgesellschaft

- 1786 in den Adelsstand erhoben

- 1786-1794 Gesandter in Köln und Aachen

- 1789-1791 Dohm verhandelt in der Lütticher Revolution

- 1798/99 Gesandter beim Rastatter Kongress

- 1797 Ehrenbürger von Bremen

- 1802-1804 Goslar

- 1807 Kgl. westfälischer Staatsrat

- 1808-1810 Gesandter in Dresden

- ab 1810 Privatier und Schriftsteller

- 29. Mai 1820 gest. in Pustleben

Christian von Dohms Schrift über Goslar erschien im „Hercynischen Archiv“.

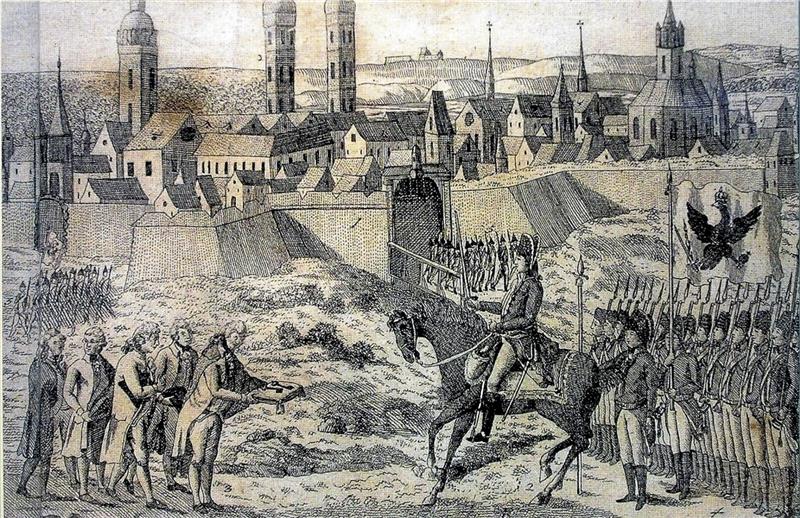

8. 9. 1802: Goslars Magistrat übergibt den Schlüssel zur Stadt an preußische Husaren.