Erinnern an Nazi-Opfer: Niemand kann Hermann Kassebaum helfen

Erinnern an Nazi-Opfer: Niemand kann Hermann Kassebaum helfen

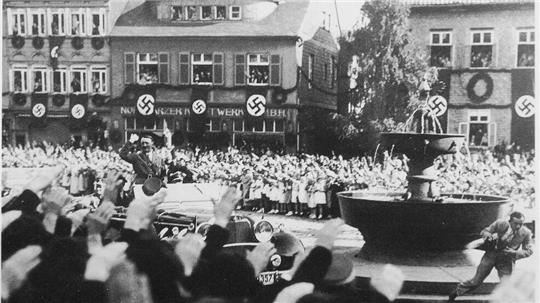

Aufnahme vor dem Göttinger Gänseliesel-Brunnen nach 1920: Dort beginnt Hermann Kassebaum nach seinem Goslarer Abitur ein Medizinstudium. Die Bilder zum Bericht stammen bis auf eine Ausnahme aus dem Kassebaum-Nachlass im Stadtarchiv. Foto: Stadtarchiv Goslar

Der Verein Spurensuche setzt am 25. Juni sieben weitere Stolpersteine zum Gedenken an Goslarer, die Opfer der Nazis geworden sind. Verein und GZ erinnern an diese Menschen. Dr. Stefan Cramer berichtet über das Schicksal von Hermann Kassebaum.

Eine stolze junge Familie um das Jahr 1904: Hermann und Eugenie Kassebaum mit den Kindern Hermann junior und Gerda. Foto: Stadtarchiv Goslar

Es wird militärisch: Um 1914 posiert die Familie mit dem Vater in Uniform. Foto: Stadtarchiv Goslar

Tabak, Alkohol und Schulden

Nach dem unrühmlichen Vorfall in Göttingen zog Hermann nach Marburg, wo er weiterhin Medizin studierte. Auch hier stieß er auf Schwierigkeiten. Er trat einer „Wehrschaft“ bei, einer nationalistischen, militaristischen Studentenverbindung, und entwickelte zunehmend problematische Verhaltensweisen wie starken Tabakkonsum, Alkoholismus und Verschuldung. Schließlich wurde er auch aus dieser Verbindung ausgeschlossen, später rehabilitiert.

NEUE STOLPERSTEINE

PROTEST GEGEN DIE EUTHANASIE

Die Initiative Stolpersteine im Verein Spurensuche Harzregion setzt am 25. Juni sieben weitere Messingtafeln in der Altstadt zum Gedenken an Menschen aus Goslar, die Opfer des verbrecherischen Nazi-Regimes wurden.

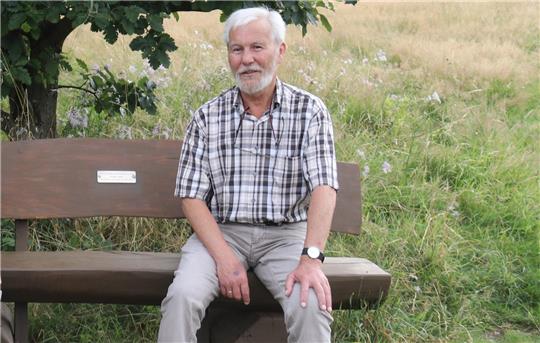

Stolpersteine-Motor Dr. Stefan Cramer stellt die Biografien als Autor für die GZ vor. Für Hermann Kassebaum steht Günter Eißfeldt als Freund der Familie Pate beim Verlegen des Stolpersteins.

Professor Dr. Otto Hermann Kassebaum, der Vater des Opfers, war von 1901 bis Oktober 1933 Deutschlehrer am Real- und Gymnasium, dem Vorläufer des Ratsgymnasiums. Mehrfach füllte er die Funktion des stellvertretenden Direktors aus. Er zählte 1919 zu den Gründungsmitgliedern des Ehemaligenvereins, übernahm dort Ende 1920 den Vorsitz und stand jahrzehntelang an dessen Spitze. Später wurde er zu dessen Ehrenvorsitzenden berufen. Kassebaum war ein Mann mit Einfluss in Goslar, was seinem Sohn am Ende aber nicht half. fh

Aus dem Familienalbum: Um 1910 datiert die Aufnahme von einer Fahrt der Kassebaums auf den Brocken. Foto: Stadtarchiv Goslar

Anzeichen von Verwahrlosung

In den 1920er Jahren verschlechterte sich Hermanns psychische Verfassung zunehmend. Er zeigte Anzeichen von Verwahrlosung, geriet in Schulden und beging diverse Betrügereien, unter anderem als Heiratsschwindler. Sein unstetes Leben führte ihn schließlich nach Leipzig, wo er lebte, „um billig bei Freunden wohnen zu können“. 1932 war er in Ilsenburg wohnhaft, wo er mit einer Frau Peters bei einer Pensionsinhaberin unterkam, aber auch dort Mietschulden anhäufte. Immer wieder half ihm die Familie aus der Patsche, bis sein strenger Vater ihn endgültig verstieß. Nur mit seiner geliebten Mutter und der jüngeren Schwester Gerda konnte er den Kontakt zur Familie aufrechterhalten.

NEUE STOLPERSTEINE

PROTEST GEGEN DIE EUTHANASIE

Gegen den hunderttausendfachen Mord an Patienten aus staatlichen und kirchlichen Einrichtungen gab es nur vereinzelt Widerstand. Der kirchliche Widerstand gegen das „Euthanasie“-Programm der Nazis äußerte sich durch Predigten, Gutachten und offizielle Protestschreiben. Besonders bekannt wurde Bischof Clemens August Graf von Galen, der in Münster im August 1941 die Tötung unheilbar Kranker als Mord anprangerte. Auf evangelischer Seite kritisierte Richter Lothar Kreyssig bereits 1940 das Unrecht der „Euthanasie“ als Verletzung jeder Rechtsordnung.

Der württembergische Landesbischof Theophil Wurm protestierte offiziell gegen die Massentötungen in Grafeneck und anderswo. Widerstand kam auch von Angehörigen der Opfer, die Nachforschungen anstellten, Briefe schrieben und bei Heimleitungen das Schicksal ihrer Verwandten einforderten. Auch Pflegepersonal und Heimleiter, etwa in Grafeneck oder Hadamar, leiteten heimlich Informationen weiter und weigerten sich in Einzelfällen, Patienten wegzuschicken.

Dank dieses konfessionellen Protests setzte Hitler die Aktion T4 offiziell vorübergehend aus. In Wahrheit aber wurden die Tötungen heimlich dezentral in hunderten Anstalten fortgeführt. Insgesamt blieb der Protest jedoch begrenzt, weil die T4-Aktionen streng geheim gehalten, Angehörige mit Urnenasche getäuscht und Nachfragen kriminalisiert wurden. Die große Mehrheit der Bevölkerung nahm die Vorgänge entweder gar nicht wahr oder fürchtete Repressionen, wenn sie Kritik äußerte.

Geschwister unter sich: Gerda und Hermann Kassebaum um das Jahr 1911.

Bemühen um den Sohn

In den Unterlagen des Gesundheitsamtes Goslar und des damals zuständigen sogenannten „Erbgesundheitsgerichtes Hildesheim“ finden sich keine Unterlagen zu Hermann Kassebaum und einer möglichen Zwangssterilisierung. Dabei erfüllte er alle Kriterien nach dem Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses. Entweder konnte seine Familie dies verhindern. Wahrscheinlicher ist aber, dass er in der fraglichen Zeit bereits überwiegend in einer geschlossenen Anstalt in Hildesheim verbrachte und deshalb nicht in der Gefahr stand, Nachkommen zu zeugen. Trotz des Zerwürfnisses bemühte sich der Vater Dr. Otto Hermann Kassebaum mit seinen guten Beziehungen nun, seinen Sohn vor der Ermordung zu bewahren. Seine vielfältigen Eingaben und Bitten blieben erfolglos.

Am 14. März 1941 wurde Hermann von der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim in die Zwischenanstalt Waldheim in Sachsen verlegt. Von dort wurde er am 28. April 1941 zusammen mit 102 weiteren Männern in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein verschleppt und noch am selben Tag in der Gaskammer im Alter von 39 Jahren ermordet. Seine Leiche wurde im Krematorium verbrannt. Die Familie erhielt die falsche Nachricht, dass Hermann „unerwartet an den Folgen einer schweren Lungenentzündung“ verstorben sei, eine damals übliche Verschleierung. Die Urne wurde der Familie zur Beisetzung in Goslar angeboten.

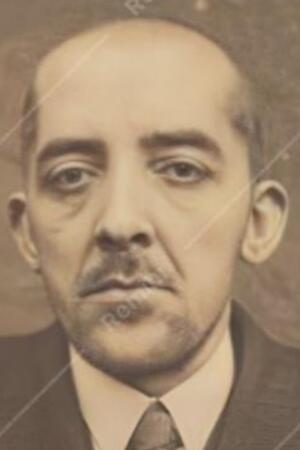

Aus der Hildesheimer Patientenakte und mit Künstlicher Intelligenz nachbearbeitet: Das Bild zeigt Hermann Kassebaum um 1934. Foto: Privat

Babybild: Hermann Kassebaum um das Jahr 1902. Foto: Stadtarchiv Goslar

Bedrückendes Zeugnis

Kassebaums Leben war geprägt von frühkindlichen gesundheitlichen Problemen, einem vielversprechenden, aber nie vollendeten akademischen Weg und einem dramatischen gesundheitlichen und sozialen Verfall, der schließlich in seiner Ermordung durch das nationalsozialistische Euthanasieprogramm gipfelte. Sein tragisches Schicksal hinterließ tiefe Spuren in der Familie Kassebaum und ist ein bedrückendes Zeugnis der Schrecken des NS-Regimes.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.