Erinnern an Nazi-Opfer: Kaplan Johannes Jäger überlebt Dachau-Haft

Erinnern an Nazi-Opfer: Kaplan Johannes Jäger überlebt Dachau-Haft

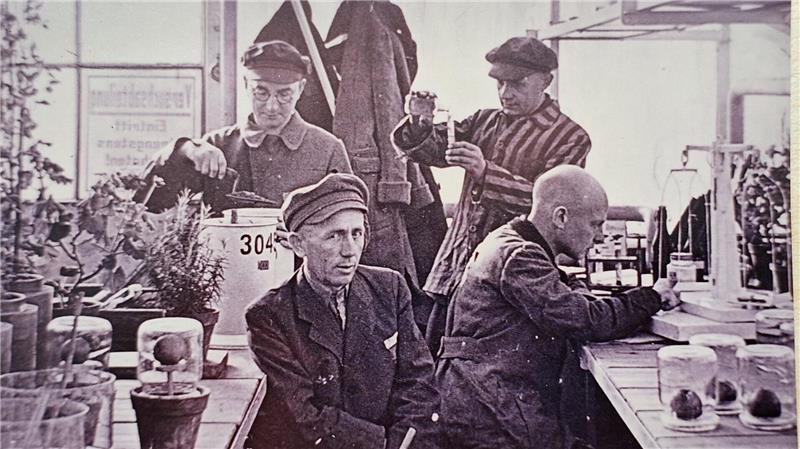

Ein illegal aufgenommenes und nach außen geschmuggeltes Foto zeigt Johannes Jäger mit anderen Personen bei der Arbeit im Gewächshaus des KZ Dachau. Es stammt aus dem Nachlass Jäger im Bistumsarchiv Hildesheim. Foto: Privat

Der Verein Spurensuche setzt am 25. Juni sieben weitere Stolpersteine zum Gedenken an Goslarer, die Opfer der Nazis geworden sind. Verein und GZ erinnern an diese Menschen. Dr. Stefan Cramer berichtet über das Schicksal von Kaplan Johannes Jäger.

Goslar. Eher durch Zufall wurden wir auf das Schicksal des Goslarer Kaplans Johannes Jäger aufmerksam. Wegen einer Kleinigkeit musste dieser vier Jahre KZ-Haft in Dachau erleiden – und überlebte. Bei kaum einer anderen Recherche stießen wir auf so viele Hindernisse und Schweigen. Trotz guter Fürsprecher blieben viele Türen verschlossen, war der Zugang zu Archiven schwierig, waren grundlegende Fakten – wie etwa sein Todestag – zunächst nicht zu erfahren. Erst nach und nach und mithilfe von Angehörigen und Kollegen ergab sich ein zusammenhängendes Bild. Dennoch bleiben Lücken – etwa bei Verhaftung und KZ-Haft.

Johannes Jäger wird am 28. September 1913 in Essen geboren. Seine Eltern sind der Postbote Johannes Jäger und die Hausfrau Katharine Jäger (geb. Seltenreich). Die Familie lebt wie viele Arbeiterfamilien in einer beengten, einfachen Wohnung. Johannes wächst als jüngster Sohn mit seinen beiden älteren Schwestern Margarete Hermine Jäger und Anna Adolfine zunächst in Essen auf.

Der Vater stirbt im Krieg

Johannes ist kaum ein Jahr alt, als sein Vater erneut zum Militärdienst eingezogen wird. Er wird als Seesoldat an der belgischen Küste bei einem Gefecht, der sogenannten „Ersten Flandernschlacht“ bei Ostende, verletzt und stirbt. Mutter Katharina muss nun allein, mit einer kleinen Witwenrente und Gelegenheitsarbeiten, drei Kleinkinder durch die schwere Zeit bringen. Der jetzt Halbwaise Johannes kommt 1919 in eine Essener Grundschule. Die Unruhen, die schwierige Versorgungslage und wahrscheinlich auch die furchtbare Luftverschmutzung werden Mutter Katharina bewogen haben, 1921 in die Nähe von Verwandten ihres Mannes aus Ringelheim nach Hildesheim zu ziehen. Dieser Umzug (zunächst in den Alten Markt 4 und später in die Teichstraße 2) wird entscheidend für den weiteren Lebensweg von Johannes Jäger sein.NEUE STOLPERSTEINE

Die Initiative Stolpersteine im Verein Spurensuche Harzregion setzt am 25. Juni sieben weitere Messingtafeln in der Altstadt zum Gedenken an Menschen aus Goslar, die Opfer des verbrecherischen Nazi-Regimes wurden.

Stolpersteine-Motor Dr. Stefan Cramer stellt die Biographien als Autor für die GZ vor.

Für den katholischen Kaplan Johannes Jäger stehen als Paten Mitglieder der Familie Flohr als seine Nachfahren bereit. Vor der Verlegung des Stolpersteins am Nachmittag wird zudem zu einem Gottesdienst um 11 Uhr in die Jakobikirche eingeladen.

Eine Eins in Theologie

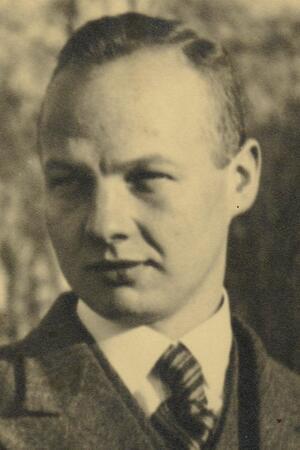

Schon in der Grundschule fällt der wache Geist des aufgeweckten Jungen auf. Ein Jesuitenpater wird auf ihn aufmerksam. Er bietet der Familie ein Stipendium für den Besuch des bischöflichen Josephinums in Hildesheim an, einer der ältesten Schulen Deutschlands. 1933 besteht er das Abitur. Im Fach Theologie hat er eine Eins und erhält vom Bistum Hildesheim die Zusage zu einem Theologiestudium. Er kommt mit dem Stipendium von 1933 bis 1937 an die katholische Fakultät in Münster. Die berühmten Predigten des Bischofs von Galen gegen die „Euthanasie“ prägen sicherlich auch den kritischen Geist des jungen Seminaristen. Johannes Jäger wird geleitet von großer Unabhängigkeit im Denken und einem starken Gerechtigkeitsempfinden. Später interessiert er sich brennend für das 2. Vatikanische Konzil und die Erneuerungsversuche der katholischen Kirche. Insgesamt zeigt Johannes Jäger ein unerschütterliches Gottvertrauen und vermittelt dies auch seiner Umgebung.

Johannes Jäger zirka im Jahr 1933. Foto: Privat

Anfang 1940 in Goslar

Im Dezember 1938 wird er in Hildesheim von Bischof Joseph Godehard Machens feierlich zum Priester geweiht. Zunächst wird er in St. Kunibert in Sorsum bei Hildesheim eingesetzt. Darauf folgen Einsätze in St. Martin in Achtum und in Hannover-Linden. Anfang 1940 erhält er seine erste feste Anstellung als Kaplan in der Gemeinde St. Jakobi der Ältere in Goslar zur Unterstützung von Pastor Heinrich Kohne. Kaplan Jäger war besonders in der Jugendarbeit aktiv. Er sei sehr leutselig gewesen, berichten Zeitzeugen. Besonders war er der Jugend zugewandt, die ihn mochte, aber auch Respekt hatte, denn er konnte „auch ganz schön streng“ sein. Leider finden sich im Archiv der Gemeinde St. Jakobi in Goslar kaum Spuren seiner Arbeit.

Dann erschüttert ein Schlag die kleine katholische Gemeinde Goslars. Kurz nach Ostern, am Abend des 29. April 1941, wird Kaplan Johannes Jäger im Pfarrhaus Zehntstraße 18 auf Veranlassung der Gestapo Hildesheim verhaftet und kommt „in Schutzhaft“ in das Gerichtsgefängnis Goslar. Trotz intensiver Bemühungen des Bischöflichen Generalvikars Offenstein aus Hildesheim um seine Freilassung wird er dort über zwei Monate lang gefangen gehalten. Weder über die Verhaftung noch über die Haftzeit und die Haftgründe liegen verlässliche, belastbare Angaben vor. Die Gerichtsakten aus dieser Zeit bleiben verschwunden, die Akten des Bistumsarchivs sind unvollständig.

Sechs verschiedene Versionen

Insgesamt existieren aktenmäßig belegt sechs verschiedene Versionen der Gründe seiner Verhaftung. Keine kann bisher zweifelsfrei belegt werden. Jäger selbst stellt in der einzigen schriftlichen Stellungnahme, die er Jahre später für das Wiedergutmachungsverfahren verfasst, die Vorgänge so dar: „Ich wurde, ich glaube, es war der 20. April 1941, gegen Abend vom Krankenhaus angerufen, eine kath. Frau läge im Sterben. Als ich zu der Frau kam, sagte sie mir, ich möchte sie in Ruhe lassen. Ich bat sie, doch die Sterbesakramente zu empfangen. Als sie wiederum Nein sagte, machte ich sie pflichtgemäß darauf aufmerksam, dass sie dem Tode entgegensähe. Sie weigerte sich aber noch und ich bin ohne ein weiteres Wort gegangen. Dieser Vorfall war der Grund meiner Verhaftung.“

Sicher ist, dass zum fraglichen Zeitpunkt die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem NS-Regime auf einem Tiefpunkt waren. Alle Bemühungen des Bischöflichen Generalvikars um eine Klärung der Vorwürfe stoßen bei der Gestapo in Hildesheim und Goslar auf taube Ohren. Schon früh ist der „Fall“ an das Reichssicherheitshauptamt in Berlin abgegeben. Am Ende der zweimonatigen Haft in Goslar wird Johannes Jäger am 12. Juni 1941 in das KZ Dachau deportiert. Hierhin hat das NS-Regime die Inhaftierung aller kritischen Geistlichen – ab 1940 insgesamt zirka 2.720 Geistliche aus allen christlichen Konfessionen und aus ganz Europa, überwiegend aus Polen und Deutschland – konzentriert. Jäger sollte die KZ-Haft mit nur vergleichsweise geringen gesundheitlichen Auswirkungen überleben, für die er nach dem Krieg noch einige Zeit in Behandlung ist. Über das Trauma der Erniedrigung und Qualen durch die Haftbedingungen hat er aber nie gesprochen, weder in der Familie noch mit Kollegen, und schon gar nicht gegenüber den Gemeinden oder der Öffentlichkeit.

Die Haft in Dachau

Was passiert in Dachau? Zunächst strengt sich die bischöfliche Verwaltung im Jahr 1941 noch an, Jäger mit immer wiederkehrenden Vorsprachen beim Reichssicherheitshauptamt freizubekommen – jedoch ohne Erfolg. Dann erlahmen die Versuche. Jäger ist in dem Machtspiel zwischen Staat und Kirche nur noch eine Nummer. Jäger arbeitet in dieser Zeit in der sogenannten. „Plantage“, einer landwirtschaftlichen Versuchsanstalt für den Kräuteranbau. Ein illegal aufgenommenes und nach außen geschmuggeltes Foto sowie eine von den Häftlingen gezeichnete Karikatur zeigt ihn mit einigen Kollegen bei der Arbeit im Gewächshaus des KZ Dachaus.

Angesichts der von Süden heranrückenden amerikanischen Truppen wird die Räumung des Konzentrationslagers und seiner Außenstellen vorbereitet. Eine größere Gruppe deutscher Geistlicher (insgesamt zirka 130 Personen) werden „ordnungsgemäß“ auf Veranlassung des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin Ende März/Anfang April 1945 aus dem KZ entlassen, so auch Jäger.

Vor den Trümmern seines Heims

Sich selbst überlassen schlägt sich Jäger mit dem Fahrrad vier Wochen lang nach Hildesheim durch – und steht vor den Trümmern des Wohnhauses seiner Familie, das noch in dem Bombenhagel auf Hildesheim vom 3. März 1945 in Flammen aufgegangen ist. Zu seiner Erleichterung erfährt er aber, dass seine Familie rechtzeitig zu Verwandten aufs Land in das Dörfchen Asel bei Hildesheim zu Schwester und Schwager evakuiert worden ist. Er schlägt sich auch hierhin durch – und wird zunächst nicht erkannt, so sehr haben ihn die vier Jahre Haftzeit äußerlich verändert.

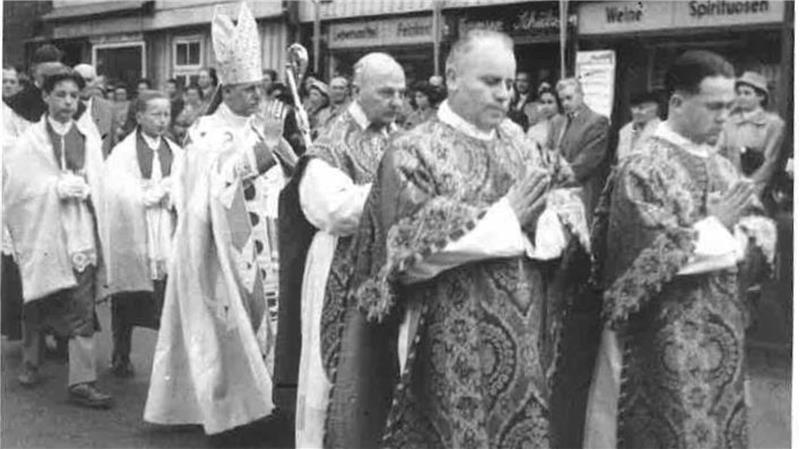

Bischof 1957 Heinrich Maria Janssen besucht Herzberg 1957 zur 100-Jahrfeier der Pfarrei. Vor ihm gehen Pfarrer Johannes Jäger und die beiden Kapläne Werner Möhle und Wolfgang Aßmann (v.l.). Foto: Privat

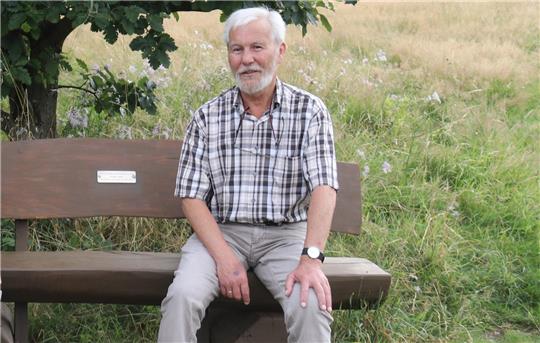

Joh. Jäger Pfr. (ca. 1985)(Archiv Familie Flohr)Stolpersteine Goslar Kaplan Johannes Jäger Foto: Privat

Das Schweigen gebrochen

Im Jahr 1973 bittet er um seine Pensionierung. 1978 zieht Jäger in eine Eigentumswohnung in der Ostpreußenstraße in Hildesheim. Gelegentlich hier hilft Jäger gern noch in Gottesdiensten aus. Erst 1996, wenige Jahre vor seinem Tod, bricht Johannes Jäger einmal sein Schweigen und berichtet der „Kirchenzeitung“ ausführlich über die Zeit im Konzentrationslager Dachau. Er berichtet aber nicht über sich, sondern über seinen Mithäftling Karl Leisner, der in Dachau zum Priester geweiht wurde und wenig später starb „Im Konzentrationslager, so erzählt er, waren wir Menschen ohne jedes Recht, gedemütigt, schikaniert, immer in Gefahr, von irgendwelchen niedrigen SS-Dienstgraden angeschnauzt, gar zu 25 Stockschlägen auf den Hintern verurteilt zu werden, ohne uns irgendwo beschweren zu können, niemals sicher, was im nächsten Moment passieren würde.“

Für Johannes Jäger existiert bereits ein Stolperstein. Er liegt seit dem m 17. Mai 2019 auf dem Domhof vor dem Josephinum-Gymnasium in Hildesheim. Foto: Privat

Johannes Jäger stirbt am 17. Februar 1999 nach kurzer Krankheit im katholischen St. Bernward-Krankenhaus in Hildesheim. Bezeichnend für sein Selbstverständnis und Gottvertrauen ist seine Entscheidung – zum Unverständnis seiner Kirche –, auf einer anonymen Bestattung auf dem Domfriedhof zu bestehen. Es gibt kein Grab, keinen Grabstein, kein Ort des Gedenkens – außer dem am 17. Mai 2019 auf dem Domhof vor dem Josephinum- Gymnasium verlegten Stolperstein: „Hier lernte Johannes Jäger, Kaplan, Jg. 1913, verhaftet 1941, Goslar ‚staatsfeindliches Verhalten‘, Dachau, befreit…“. Auch die Gräber von Mutter und Schwester lässt er nicht weiterbestehen.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.