Hitlers General: Glückliche Jahre bei den Goslarer Jägern

Hitlers General: Glückliche Jahre bei den Goslarer Jägern

Bühne frei für den „Ratsherrn von Goslar“: Das Schauspiel in vier Aufzügen aus der Feder von GZ-Schriftleiter Walter Heuer wird 1922 vom Ensemble des Hildesheimer Theaters zur Tausend-Jahr-Feier auf dem Marktplatz aufgeführt. Zu dieser Zeit lebt Hans Krebs in Goslar und dient bei den Jägern. Foto: GZ-Archiv

Als junger Soldat kehrt Hans Krebs 1920 nach Goslar zurück, wo er 1915 am Ratsgymnasium sein Abitur gemacht hat. Er trägt die Uniform der Goslarer Jäger, erlebt die Tausend-Jahr-Feier mit, verbringt glückliche Jahre und schreibt für die GZ.

Goslar. Unmittelbar nach ihrer Hochzeit im Mai 1920 ziehen der junge Soldat Hans Krebs und seine Gattin Ilse nach Goslar. Das Paar wohnt in der Ebertstraße, die heute Geheimrat-Ebert-Straße heißt, im Haus mit der Nummer 7 – ein gutbürgerliches Wohnviertel mit eingezäunten Vorgärten. Die Ruine der Stiftskirche St. Georg ist nicht weit entfernt.

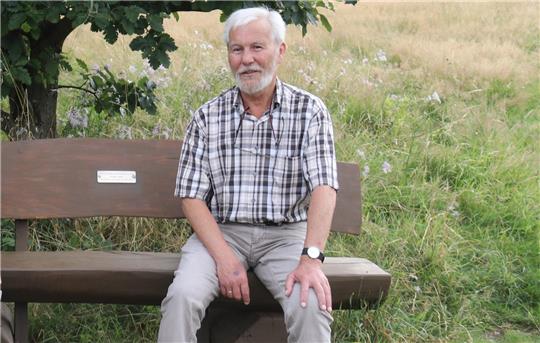

Im Mai 1920 ziehen der junge Soldat Hans Krebs und seine Gattin Ilse nach Goslar. Das Paar wohnt in der Ebertstraße, die heute Geheimrat-Ebert-Straße heißt. Foto: Heine

Krebs dient bei den Goslarer Jägern. Die Elite-Einheit hat jetzt in der Weimarer Republik vor allem die Aufgabe, die junge Demokratie vor Angriffen zu schützen. Sie rücken häufig aus, im November 1923 etwa sollen sie kommunistische Aufstände in Thüringen niederwerfen, ein Jahr später einen reibungslosen Ablauf der Reichstagswahlen ermöglichen. Bei den Jägern trifft er auf Männer, die später ebenfalls in Uniform Karriere machen. Heinz Guderian etwa ist schon seit 1908 Leutnant in Goslar und kehrt 1921 als Hauptmann und Chef der 11. Kompanie zurück. Er heiratet nach Angaben von Hesse am 1. Oktober 1913 in der Goslarer Marktkirche Margarete Goerne, die Tochter des späteren Generalarztes Dr. Ernst Philipp Goerne. Die Goernes wohnen in der Klaustorpromenade 38 (heute Claustorwall), wo Guderians Sohn Heinz Günther (zuletzt Generalmajor der Bundeswehr) schon im Krieg am 23. August 1914 geboren wird. Die Familie lebt zu dieser Zeit aber in Berlin. Für die Goernes wiederum wird auf dem Friedhof an der Hildesheimer Straße jene Familiengrabstelle eingerichtet, auf der auch die Guderians bestattet sind.

Erwin Rommel und Heinz Guderian: Lange Jahre hängen die beiden Gedenktafeln am früheren Jäger-Casino, in dem aber längst eine katholische Grundschule Einzug gehalten hat. Foto: Schenk

Im Mai 2001 verschwinden die Gedenktafeln

Wer erinnert sich noch an die jahrelangen Diskussionen in Goslar, bevor am 28. Mai 2001 die Gedenktafel für Guderian und Erwin Rommel aus der Worthstraße verschwinden? Am früheren Casino hatte sie auf Guderian als „Schöpfer der Panzerwaffe“ verwiesen. Ein Zusatz, den die Ehemaligen Goslarer Jäger zur Verwunderung von Ex-Oberbürgermeister Otmar Hesse, der in den vergangenen Monaten und Jahren Nachforschungen zu Hans Krebs unternommen hat, herausfräsen ließen – mit der Begründung, der lokale Bezug zu Goslar fehle. „Eine solche Inschrift war natürlich nicht sinnvoll an einem Gebäude, in dem damals eine katholische Grundschule untergebracht war“, schreibt Hesse, der als damaliger Oberbürgermeister auch fürs Abhängen der Tafel gestimmt hatte. Er sei aber betroffen gewesen, „dass ein historisches Dokument beschädigt wurde“. Der Ex-Goslarer Krebs soll den bei Hitler zum zweiten Mal in Ungnade gefallenen Ex-Goslarer Guderian 1945 als Generalstabschef des Heeres im Amt beerben. Aber dazu später.

Generaloberst mit Goslarer Jäger-Vergangenheit: Heinz Guderian Das Bild datiert von 1941. Foto: ullstein bild

Als wiederum Rommel Ende Oktober 1933 als Bataillonskommandeur nach Goslar kommt, ist Krebs schon lange weg. Die ersten beiden Jahre der nationalsozialistischen Diktatur erlebt der spätere Oberbefehlshaber des deutschen Afrikakorps, als „Wüstenfuchs betitelt“, am nördlichen Harzrand. In Goslar begegnet er auch zum ersten Mal dem „Führer“ und Reichskanzler Adolf Hitler Ende September 1934 beim Reichsbauerntag.

Die Keitels und Friedhelm Foertsch

Reporterin Katrin Teschner von der Braunschweiger Zeitung schreibt in ihrer früheren Artikel-Serie auch Wilhelm Keitel, dem am 16. Oktober 1946 in Nürnberg hingerichteten Kriegsverbrecher und Hitler-General, eine Goslar-Vergangenheit bei den Jägern zu. Seine militärischen Anfänge nahm dort aber ab Februar 1909 Bodewin Keitel, der Bruder des späteren Generalfeldmarschalls und Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht.

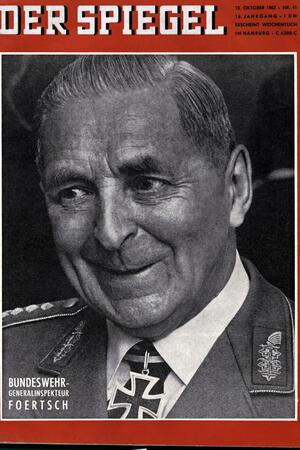

„Spiegel“-Titel aus dem Jahr 1962: Das Hamburger Nachrichten-Magazin setzt sich mit Bundeswehr-Generalinspekteur Friedrich Foertsch auseinander. Foto: picture alliance/dpa/Der Spiegel

Kennengelernt hat Krebs bei den Jägern aber auf jeden Fall Friedhelm Foertsch, den Hesse zwischen 1921 und 1931 in Goslar verortet und der am 10. März 1927 Hildegard Rauschenbach heiratet, die Tochter von Lyzeum-Direktor Martin Rauschenbach. Foertsch ist von April 1961 bis Dezember 1963 als Generalinspekteur der Bundeswehr ranghöchster deutscher Soldat und verbringt seinen Lebensabend in seiner alten Garnisonsstadt. Er wohnt ab 1963 in der Werenbergstraße 18a, ist Mitglied des Rotary-Clubs, 1967/68 dessen Präsident und stirbt am 14. Dezember 1976 in Goslar.

Glückliche Goslarer Jahre

Aber wieder zurück in die Krebs-Vergangenheit: 1921 und 1925 werden die beiden Töchter Annemarie und Lieselotte geboren. In ihrer Artikel-Serie schreibt Katrin Teschner im April 2005: „Die Goslarer Jahre sind nach den Erzählungen seiner Tochter die ruhigsten, die wohl glücklichsten im Leben von Hans Krebs. Er wandert sehr gerne und nutzt jede Gelegenheit für einen Ausflug in den Harz.

Kriegsende 1945 – 80 Jahre danach

GZ-Serie: Adolf Hitlers treuer General mit Goslar-Historie

GZ-Serie: Adolf Hitlers treuer General mit Goslar-Historie

Mit seinen Kameraden trifft er sich jeden Sonntag im Hotel Der Achtermann zum Frühschoppen. Einmal sollen die jungen Soldaten gewettet haben: Ob einer in den Brunnen auf dem Marktplatz steigt und bis zum Adler kommt, der oben auf dem Becken thront? Krebs wagt es. Doch am nächsten Tag steht ein Beamter der Stadt vor seiner Tür. Der Adler ist abgebrochen. Krebs muss ihn wieder anbringen lassen. Er lässt ihn angeblich sogar vergolden – trotz seines schmalen Soldatengehalts.“

Mit der Kamera dabei: Der Jubiläumsumzug 1922 findet zur Tausend-Jahr-Feier riesigen Anklang. Foto: GZ-Archiv

Apropos schmales Gehalt: Der ehrgeizige Krebs, der erst dem Kaiser, dann der Republik und am Ende Hitler dient, bessert seinen Sold in dieser Zeit auf, indem er gelegentlich Artikel für die Goslarsche Zeitung schreibt. Sie drehen sich zumeist um außenpolitische Themen in einer nationalstolzen Stadt, die 1922 ihre Tausend-Jahr-Feier begeht und sich währenddessen politisch am Friedensvertrag von Versailles abarbeitet. GZ-Schriftleiter Walter Heuer beschwört in seinem Drama „Der Ratsherr von Goslar“, ein Schauspiel in vier Aufzügen und als kultureller Höhepunkt der Feiern gedacht, den „Geist von Goslar“, an dem quasi Rest-Deutschland genesen und der es wieder zu großen Zeiten zurückführen soll. Jedenfalls „wenn anders wir nicht in qualvollem Siechtum der Zeit erliegen wollen!“

Blick richtet sich nach Osten

Krebs will das auch nicht. Aber der Blick des 27-jährigen Oberleutnants und Karrieresoldaten richtet sich gen Osten, als er am 7. November 1925, einem Samstag, auf der Titelseite einen Leitartikel „Die ostasiatische Kriegsgefahr“ schreibt. Einen Monat nach der Konferenz von Locarno, bei der sich die europäischen Westmächte durch Friedensverträge einander annäherten, warnt er vor einer frühen Festlegung. „Je mehr wir hier in Europa das Objekt einer unter dem Namen Völkerbund auftretenden Ausbeutervereinigung werden, je enger uns ein eiserner Gürtel an allen Grenzen umgibt, der unsere freie Willensbestimmung vollends beseitigen soll, umso notwendiger sollte es für uns sein, nach Wegen umzuschauen, die uns aus Untergang und Sklaverei herausführen können“, ist Krebs überzeugt. Er prophezeit, dass Amerika, England und Japan eine völlige Beherrschung des Pazifiks anstrebten. Aber es sei wiederum Russlands Wollen, eine anglo-amerikanische Vormachtstellung zu verhindern.

„Die ostasiatische Kriegsgefahr“: Am 7. November 1925, einem Samstag, schreibt Hans Krebs auf der GZ-Titelseite einen Leitartikel. Nach dem Vertrag von Locarno warnt er, sich nicht mit den „erwachenden Ostmächten vielleicht dauernd zu verfeinden“. Foto: Sowa (Repro)

Er sieht eine Sowjetisierung des Ostens voraus, bei der sich China, Russland und Japan zu einem euroasiatischen Block vereinen. „Falsch ist es auf jeden Fall, Deutschland jetzt bereits durch den Locarnoer Vertrag einseitig festzulegen und es so mit den erwachenden Ostmächten vielleicht dauernd zu verfeinden“, warnt Krebs. „Es bleibt uns nur die Wahl, ob wir als Vorkämpfer des ausgeknechteten Angelsachsentums gegen Russland und die unterjochten Völker Asiens kämpfen wollen, oder ob wir im Verein mit Eurasien den Kampf gegen Westeuropa und Amerika aufnehmen wollen.“ Krebs vertritt mit dieser Richtung eine Forderung der politischen Linken, die einen Bund Deutschlands mit den „kapitalistischen“ Westmächten gegen die UdSSR fürchtet.