Erinnern an Nazi-Opfer: Josef Schacker erduldet unendliches Leid

Erinnern an Nazi-Opfer: Josef Schacker erduldet unendliches Leid

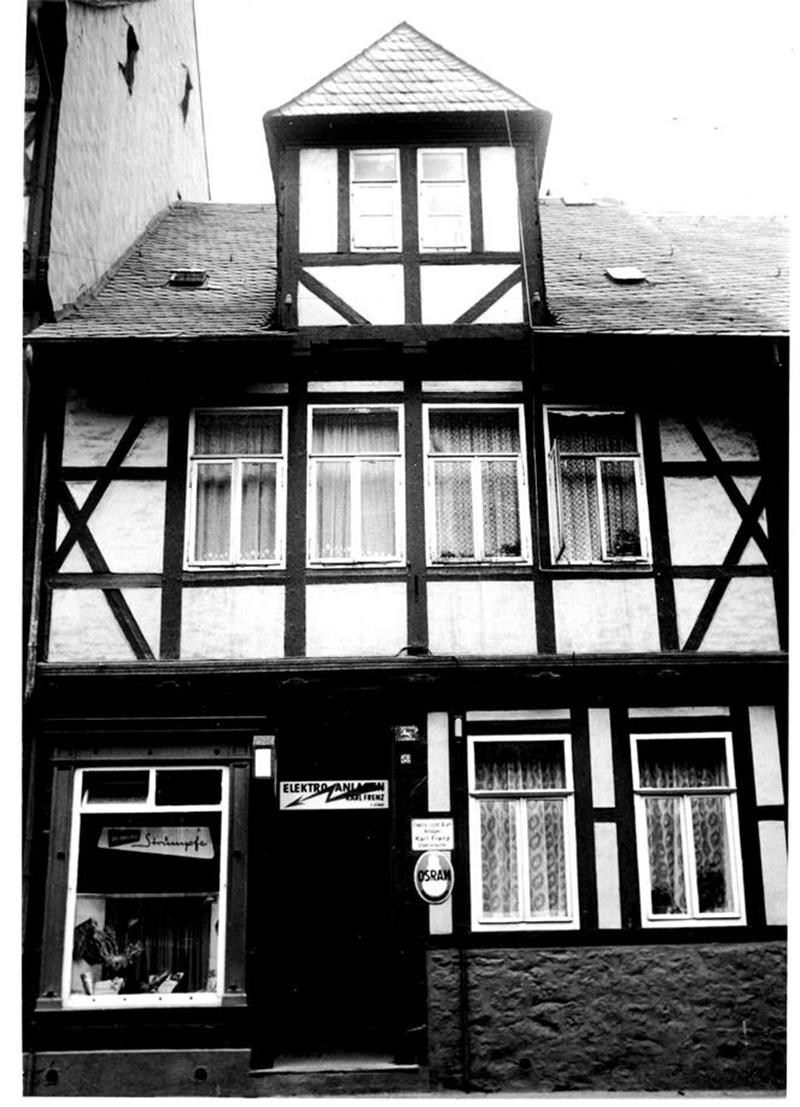

Zuerst Bahnhofstraße, später Adolf-Hitler-Straße, heute Rosentorstraße: Im Gebäude mit der Nummer 31, das der Familie Rosenkranz gehört, eröffnet Schuster Josef Schacker 1931 eine Filiale. Foto: Stadtarchiv Goslar

Der Verein Spurensuche setzt am 25. Juni sieben weitere Stolpersteine zum Gedenken an Goslarer, die Opfer der Nazis geworden sind. Verein und GZ erinnern an diese Menschen. Dr. Stefan Cramer berichtet über das Schicksal von Schuster Josef Schacker.

Goslar. Wie viel Leid passt in ein Menschenleben? Kaum jemand könnte dies besser beantworten als Josef Schacker (1895 bis 1965), ein in Goslar angesehener Schuster. Vom russischen Militär zwangsrekrutiert, als Kriegsgefangener im Rammelsberg zur Zwangsarbeit verpflichtet, später im Arbeitslager Liebenau und vier Jahre im Steinbruch des Internierungslagers Wülzburg – es folgte ein zwölfjähriger Kampf um eine bescheidene Entschädigung. Nur die Jahre in Goslar waren halbwegs erträglich – trotz Boykott, Diskriminierung und Zerstörung seines Geschäfts in der Reichspogromnacht.

In Hans Donald Cramers Werk „Das Schicksal der Goslarer Juden 1933 bis 1945“ bleibt Schackers Geschichte auf eine halbe Seite beschränkt. Erst Cramers Archiv zeigt aber das ganze Ausmaß seines Schicksals. Das Geburtsdatum von Schacker am 20. März 1895 führt in das Vilnius der Jahrhundertwende. Vilnius, heute Hauptstadt von Litauen, gehörte damals zum russischen Imperium. Aber nur eine Minderheit sprach Russisch. Hingegen waren Polnisch und Jiddisch weit verbreitet. Unter den europäischen Großstädten war Vilnius damals die Stadt mit dem höchsten Anteil einer jüdischen Bevölkerung. Sie lag bei 40 Prozent.

Russische und deutsche Peiniger

Josef wächst im Hause seiner Eltern Wulf Schacker, einem Brauereiarbeiter, und Itka („Ete“) Shapirshteyn im Stadtzentrum auf. Beide Eltern stammen aus Familien aus dem ländlichen Umland zirka 50 Kilometer nördlich von Vilnius. In den Jahren bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs geht er bei einem Schuster in die Lehre. Schacker wird in den russischen Militärdienst gezwungen und gerät schnell in deutsche Kriegsgefangenschaft. Das rettet ihm das Leben, denn die meisten Mitglieder seiner Familie kommen in späteren Kriegswirren und Hungersnöten um, als Russland Vilnius im Dezember 1918 wieder zurückerobert. Wulf und Ete Schacker sterben wie ein Großteil der jüdischen Bevölkerung.

Die Aufnahme zeigt Joseph Schacker um das Jahr 1958 herum. Foto: Archiv Hans Donald Cramer

Start in die Selbstständigkeit: Josef Schacker mietet 1922 in der Breiten Straße 58 einen kleinen Laden für das Schusterhandwerk an, später auch die Wohnung darüber. Die Geschäfte laufen gut. Foto: Stadtarchiv Goslar

Schnell für Qualitätsarbeit bekannt

Erst 1922 kann er sich wenige Meter von der Gundenstrasse entfernt in der Breiten Straße 58 selbständig machen. Er mietet einen kleinen Laden für das Schusterhandwerk an, später mietet er auch die Wohnung über seinem Geschäft dazu. Die Geschäfte laufen gut. Schacker ist schnell für Qualitätsarbeit bekannt. Er bezieht die Lederwaren für sein Handwerk vom befreundeten jüdischen Händler Charley Jacob. Bald kann er einen Gesellen anstellen und eine Verkäuferin, Anni Schrage. Aus den Berichten der beiden Angestellten lernen wir viel über Josef Schacker. Der Buchhalter Gustav Gehrke (Am Schuhhof 1) führt seine Bücher und attestiert ihm später, dass er „ein monatliches Einkommen bis 1938 von mindestens 300 Mark gehabt habe.“

Anni Schrage ist über mehrere Jahre in seinem Geschäft angestellt. Sie beschreibt ihn als „einen sehr intelligenten Mann, der schnell die deutsche Sprache perfekt beherrschte“. Und weiter: „Persönlich mochte man ihn wegen seines schlichten, bescheidenen Auftretens gern. Er war überaus liebenswürdig, freundlich und zurückhaltend, beinahe ängstlich vorsichtig, nur keinem Menschen weh zu tun. Herr Schacker hat sein Leben durchaus geliebt und genossen, er hatte viele Freunde und Verehrer.“ Sie berichtet zudem, dass er ein vorzüglicher Geigenspieler war. Sein Geschäft lief so gut, dass er 1931 in der damaligen Bahnhofstraße 31 eine Filiale im Haus der Familie Rosenkranz gründete. Im Rückblick waren dies wahrscheinlich die besten Jahre im Leben von Josef Schacker.

Als 1933 die ersten Boykott-Maßnahmen gegen jüdische Firmen und Handwerker beschlossen werden, stehen Schacker und seine Firma nicht auf der Liste. Die meisten Goslarer wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er Jude ist, sie kennen ihn als „den Russen“. Obwohl er ein sehr frommer Jude ist, verrichtet er seine täglichen Gebete zurückgezogen in einem Winkel seiner Wohnung. Jedoch ist ihm schon bald bewusst, was die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten für ihn bedeutet, wird er doch Augenzeuge der Repressalien gegen Selmar Hochberg und den Stadtverordneten Wilhelm Söffge. Ab jetzt laufen die Geschäfte immer schlechter. Er muss sein Geschäft in der jetzt umgenannten Adolf-Hitler-Straße 31 wieder aufgeben.

Das Auswandern misslingt

Wie für alle Goslarer Juden ist der November 1938 das einschneidende Datum. Werkstatt und Wohnung werden geplündert und zerstört, die Ware auf die Straße geworfen. Er wird im Anschluss an die Reichspogromnacht verhaftet und verbringt zehn Tage im Goslarer Gerichtsgefängnis. Schacker ist klar, dass er in Deutschland nicht mehr sicher ist. Er beschafft sich eine Reiseausstattung an Maßanzügen und einen Überseekoffer und reist nach Holland, wohl in der Absicht, von dort aus zu emigrieren. Er hat jedoch keine Auswanderungspapiere und kommt unverrichteter Dinge zurück. In dieser Zeit erleidet er eine schwere Nierenerkrankung, die ihn sein weiteres Leben lang plagen wird. Zeitweise wohnt er jetzt in der Wohnung von Helene Lebach in der Adolf-Hitler-Straße31, wo ehemals sein zweites Ladengeschäft war.

NEUE STOLPERSTEINE

Die Initiative Stolpersteine im Verein Spurensuche Harzregion setzt am Mittwoch sieben weitere Messingtafeln in der Altstadt zum Gedenken an Menschen aus Goslar, die Opfer des verbrecherischen Nazi-Regimes wurden.

Stolpersteine-Motor Dr. Stefan Cramer stellt die Biographien als Autor für die GZ vor. Für Josef Schacker stehen Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner und Rebekka Denz vom Israel-Jacobson-Netzwerk Pate, wenn der erste Stolperstein des Tages verlegt wird.

Körperliche Schwerstarbeit

Von Juli bis November 1943 wird Schacker zu Steinbruch-Arbeiten an die Firma „Marmor-Industrie A. & M. Forster“ in Möhren abgeordnet. Von Ende 1943 bis zur Befreiung im Mai 1945 musste er mit einem jüdischen Arbeitskommando im Rüstungsbetrieb „Teich“ in Gundelsheim/Schwaben arbeiten. Selbst der magere Lohn wird von der Verwaltung der Wülzburg einbehalten. Diese körperliche Schwerstarbeit unter harschen Witterungsbedingungen hat seinen Gesundheitszustand wesentlich verschlimmert.

Als das Lager beim Heranrücken der amerikanischen Truppen in einem „Todesmarsch“ evakuiert wird, entgeht er dieser Qual wegen seiner angegriffenen Gesundheit. Er bleibt zunächst in Weißenburg und wird dort als Displaced Person registriert. Schacker will weg aus Deutschland und hofft, in die USA auszuwandern, wahlweise auch nach Kanada oder Palästina. Aus den USA erhofft er sich die Bürgschaft einer Tante aus Washington. Diese Bürgschaft scheint nie eingetroffen zu sein. Letztlich führt jedoch ein erforderliches amtsärztliches Gesundheitsgutachten des Krankenhauses München-Bogenhausen zum Scheitern. Josef Schacker wird von den amerikanischen Behörden aus gesundheitlichen Gründen abgewiesen.

Verzögern und Kleinrechnen

Ab 1950 betreibt ein Weißenburger Anwalt im Auftrag von Josef Schacker einen Antrag auf Wiedergutmachung. Die über 400 Seiten starke Akte ist ein Musterbeispiel für behördliche Verzögerungstaktiken und systematische Kleinrechnung der Schäden. Erst als sein Anwalt den bayrischen Staat verklagt, kommt nach zwölf Jahren Bewegung ins Verfahren, das mit einem Vergleich endet. Da ist Schacker bereits vom Tode gezeichnet. In dieser Zeit wird er von der Bundesbahnangestellten Frieda Held gepflegt, die er 1958 mit 63 Jahren in Nürnberg heiratet. Beide reisen in diesen Jahren noch zweimal nach Goslar, wo sich Josef Schacker mit alten Freunden trifft. Charley Jacob und Anni Schrage reisen sogar nach München, um vor dem Landgericht in seinem Fall auszusagen. Ein Weißenburger Zeitzeuge, dessen Vater mit Schacker in der Wülzburg inhaftiert war, berichtete, wie dieser in seinen letzten Jahren trotz seiner angeschlagenen Gesundheit und wirtschaftlichen Misere korrekt gekleidet und aufrecht durch Weißenburg spazierte, für jeden ein freundliches Wort hatte und nie über sein Schicksal klagte.

In Nürnberg beerdigt

Zu Beginn des Jahres 1965 ist sein körperlicher Verfall nicht mehr zu übersehen, eine häusliche Pflege unmöglich. Er kommt mit Nierenversagen und Bluthochdruck in das Krankenhaus Weißenburg und wird mehrmals operiert. Bei der letzten Operation stirbt Josef Schacker am 21. August 1965. Er wird von einer kleinen Trauergemeinde auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in der Schnieglinger Straße in Nürnberg nach jüdischem Ritus beerdigt. Die kleine Abordnung aus Goslar erhält sogar vom Rabbi die Erlaubnis, die mitgebrachten Blumen auf dem Grab abzulegen. Aus Dokumenten und detaillierten Zeitzeugenberichten hatte mein Onkel Hans Donald Cramer bereits 1984 ein ausführliches Lebensbild von Josef Schacker erstellt. Dieses sollte 1985 Teil seines Buches werden. Durch Zufall bekam er Kontakt zur Witwe Frieda Schacker und führte ein langes Telefoninterview, in dem sie weitere Details hinzufügte. Später übersandte sie noch ein sehr gutes Foto von Josef Schacker für die geplante Publikation. Wenig später aber verbietet Anwalt Rudolf Held aus Stein bei Nürnberg, der Bruder der Witwe, jede Form der Veröffentlichung und droht Schadensersatzansprüche an. In langen Telefonaten macht der Anwalt die Sorge der Witwe vor Belästigung und Bedrohung durch neonazistische Kreise in Bayern geltend. Letztendlich einigte man sich auf einen minimalen Text, der vom Anwalt der Witwe formuliert wurde. Dieser Text ist in den beiden Ausgaben des Werkes publiziert und stellte bis heute den Stand der Veröffentlichung dar. Das nun vorgelegte, bei weitem detaillierte Lebensbild kann diesen Umstand endlich korrigieren – fast 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.