Nach dem Ende des Krieges: Nur die ärgsten Nazis fliegen raus

Nach dem Ende des Krieges: Nur die ärgsten Nazis fliegen raus

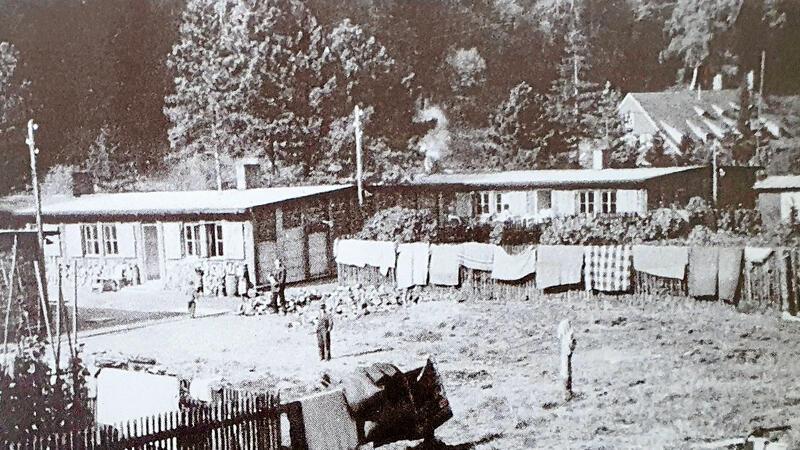

Kriegsgefangene und zwangs-verschleppte Zivilisten leisten in Deutschland Schwerstarbeit. In Goslar gibt es mehrere Lager wie jenes oben im Bild, wo unterhalb des Herzberger Teiches Russen in Baracken unterkommen, die am Rammelsberg Frondienste tun. Um die Rückführung in die Heimat machen sich nach dem Krieg vor allem die Quäker verdient. In den verlassenen Lagern kommen oft deutsche Flüchtlinge aus dem Osten unter. Foto: Archiv Geyer

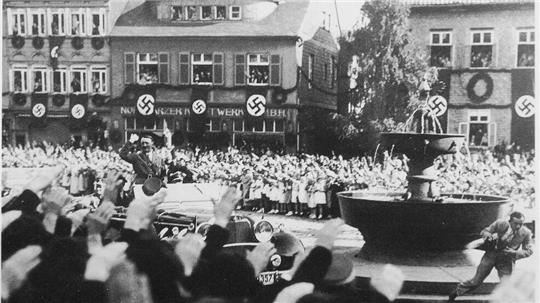

Nach dem Krieg sollen die ärgsten Nazis in Verwaltung und wichtigen Industriebetrieben hinausfliegen. Die Briten übertragen den Job den Goslarern selbst. Aber wohin mit Zwangsarbeitern und Flüchtlingen? Nächste Folge in der GZ-Serie zum Kriegsende.

Goslar. Trotz oder wegen des verlorenen Weltkrieges: Das Thema NS-Vergangenheit spielte unter den Goslarer Magistratsmitgliedern eine untergeordnete Rolle. Man übte sich in Einmütigkeit zum Wohle der Stadt. Dabei stellte der Magistrat auf seiner ersten Sitzung eine Gemeinschaft der einheimischen Deutschen in demonstrativer Gegnerschaft zu den freigelassenen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen her. Die Alliierten sahen diese Haltung ungern. Die Displaced Persons als ehemalige durch die Deutschen unterdrückte Personengruppe standen bis zu ihrer organisierten Rückkehr in ihre Heimatländer unter ihrem besonderen Schutz.

Raus mit den eifrigsten Nazis

Deutsches Herren-Menschentum gegenüber den „Fremdvölkern“ wurde nicht toleriert. Für die Niederwerfung des Nationalsozialismus hatten die alliierten Truppen blutig gekämpft. Nun sollte der deutsche Nazismus zerschlagen werden. Verbot der NSDAP und ihrer Unter- und Massenorganisationen, der Wehrmacht und SS, Internierung politischer Führer, Entfernung von Nazi-Leitungspersonal aus öffentlichen Verwaltungen und wichtigen Industriebetrieben, die (vorläufige) Ausschaltung deutscher Gerichtsbarkeit – all dies stand auf der Agenda der Alliierten weit oben.

Flüchtlingselend: Die Menschen sind mit Hab und Gut auf dem Marsch nach Westen und machen in diesem Fall im Jahr 1944 Rast vor Goslar. Foto: Archiv Geyer

Zugleich, das war den Briten bewusst, musste das alltägliche Verwaltungshandeln durch deutsche Behörden funktionieren. Die eifrigsten NS-Parteigänger wurden aus Verwaltung und Betrieben entfernt. Sie zu identifizieren war leicht, denn im Vertrauen auf die Ewigkeit ihres tausendjährigen Reiches und zur Pflege ihrer Egos hatten diese ihre Haltung ständig öffentlich kundgetan. Zudem: Im Einwohnerbuch der Stadt waren die NS-Funktionäre aller Ebenen sorgsam verzeichnet. Ab Juli 1945 wurden an die Mitarbeiter der Verwaltung Fragebögen mit 131 genauen Einzelfragen zum persönlichen, beruflichen und politischen Werdegang ausgegeben. Diese erste Entnazifizierungsregelung sah wenige Kategorien der Beurteilung und Konsequenz vor. Entlastet, Entlassungspflichtig, Entlassung empfohlen: Wer mehr als nominell NSDAP-Mitglied war, also besonderen Aktivismus gezeigt hatte, war hinauszuschmeißen.

Der Magistrat übernimmt

Zuständig für die Durchführung war in Goslar der Magistrat, namentlich der Verwaltungschef Wandschneider. Er wurde unterstützt von einem Entnazifizierungsgremium, in dem auch zwei Gegner und Opfer des Nationalsozialismus saßen, Emil Elles und Wilhelm Schacht. Dieses hatte sich unter der Bezeichnung „Zwölferausschuss“ schon im April aus Antifaschisten gebildet. Die Entscheidungen wurden von der „Special Brach“ der Briten überprüft.

Nach den überlieferten Aufzeichnungen wurden zwölf Prozent der städtischen Arbeiter und Angestellten und sieben Prozent der Beamten bis zum Ende des Jahres entlassen. Über Lehrkräfte an den Schulen hatten die deutschen Behörden nicht zu befinden, das war britische Angelegenheit. Diese Maßnahmen hatten noch nichts mit den als Entnazifizierung bekannten, alle Erwachsenen umfassenden NS-Überprüfungsauskünften ab 1946 zu tun.

Goslarer Nachkriegszeit: Das Bild der Hinterhöfe – hier im Jahr 1946 – war von Stapeln mit Brennholz geprägt. Foto: Archiv Geyer

Zudem meinte Denazifizierung mehr als die bloße Feststellung und Beurteilung individueller Verstrickung in das NS-Regime. Der Begriff sollte das Bestreben ausdrücken, die Deutschen aus der Barbarei zurück in demokratisch-republikanische Verhältnisse zu begleiten.

Man einigte sich vorübergehend auf eine Art Kompromiss: Fachkräfte in Betrieben und Verwaltung galten als unverzichtbar. Nur die ärgsten NS-Parteigänger wurden ihrer Posten enthoben. Zudem wurden für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben freiwillige Kräfte aus der Bevölkerung herangezogen. Allgemeine Sozialfürsorge, Flüchtlingsbetreuung und Kinderhilfe wurden von den Hilfsorganisationen der beiden Kirchen, dem DRK und engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu einem bedeutenden Teil gestemmt.

„Ortsfremde“ aus dem Osten

Ein am 10. Juli 1945 vom Magistrat gegründeter Fürsorgeausschuss, dem sozial engagierte Bürger und Bürgerinnen angehörten, sollte dem überforderten Sozialamt zuarbeiten. Ihm oblag die Betreuung von Bedürftigen und das Sammeln von Spenden in der Einwohnerschaft. Insbesondere Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Ostgebieten waren auf Hilfe angewiesen. Noch hielt sich die Zahl der dauerhaft unterzubringenden und zu versorgenden „Ortsfremden“ aus dem Osten in Grenzen. Zwischen Anfang Oktober bis Ende November 1945 kamen zwar 22.315 Menschen in Goslar an, doch es blieben nur 1186, von ihnen. Die anderen zogen weiter gen Westen. Ab dem Frühjahr 1946 sollten sich diese Verhältnisse dramatisch ändern. Bei der Unterbringung der Flüchtlinge – insbesondere derjenigen, die in der Stadt blieben – standen die Verantwortlichen vor einem großen Problem: Vorübergehend konnten zwar Schulen genutzt werden.

Lebensmittel sind stets knapp und begehrt: Das Bild zeigt eine Kartoffelausgabe auf dem Goslarer Marktplatz im August 1945. Foto: Archiv Geyer

Gar nicht zimperlich

Solch eine Requirierung lief harsch ab: Ein britisches Kommando, besichtigte ein Haus – oft gelegen im Villenviertel der Stadt (Claustorwall, Triftweg etc.) –, setzte den Bewohnern eine kurze Auszugsfrist und belegte dann die Räume. Die Emittierten mussten sehen, wo sie in Konkurrenz zu den Flüchtlingen auf dem übersättigten Wohnungsmarkt unterkommen konnten. Verantwortlich im Magistrat in Sachen Wohnungsangelegenheiten gegenüber der Besatzungsmacht war Emil Elles. Ein Wohnungsausschuss, vom Magistrat am 25. September 1945 eingesetzt, verwaltete den Mangel. Seine Mitglieder sollten im Laufe der nächsten Monate und Jahre zu den unbeliebtesten Menschen der Stadt werden. Denn sie mussten in zunehmender Zahl Wohnungen und Zimmer requirieren, um Bedürftigen ein Dach überm Kopf zu ermöglichen.

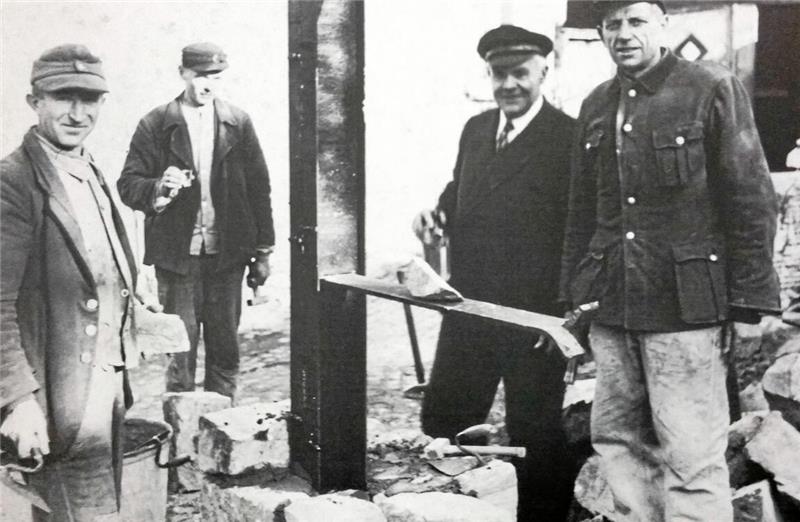

Aufnahme aus dem Jahr 1946 vom Bau auf dem Hof von Kohlenhändler Lüdecke am Beek: Es wurde getauscht und improvisiert. Noch oft dienten alte Uniformen als Kleidung. Foto: Archiv Geyer

Trotz dieser nur kurz und keineswegs vollständig geschilderten Bedrängnisse war das Jahr 1945 für die meisten Einwohner und Einwohnerinnen erträglich. Es herrschte kein größerer materieller Mangel als in den letzten Kriegsmonaten. Die Vormundschaft der Besatzungsmacht wurde notgedrungen akzeptiert, man arrangierte sich. Die Zeiten von Hunger und Not, auch von Kriminalität und Verrohung zwischenmenschlichen Zusammenseins, die Zeit tastender Versuche in Richtung demokratischer Selbstverantwortung sollten erst noch folgen.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.