Pfalz Werla: Wenn in einer Landschaft kein Baum zufällig steht

Pfalz Werla: Wenn in einer Landschaft kein Baum zufällig steht

Der Archäologie- und Landschaftspark Kaiserpfalz Werla: Er ist ein Refugium für viele Tiere und Pflanzen. Foto: Gereke

Die Vermutung gibt es seit Jahren: Der Archäologie- und Landschaftspark Kaiserpfalz Werla ist ein Eldorado für Tiere und Pflanzen. Jetzt gibt es erstmals handfeste Ergebnisse: Eine Artenerhebung des Landkreises Wolfenbüttel gibt eine Übersicht.

Schladen/Werlaburgdorf. Seit rund 20 Jahren läuft das Projekt Werla. Auf ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen ist seitdem ein Archäologie- und Landschaftspark entstanden – und damit auch ein Refugium für seltene Tiere und Pflanzen. Aber was genau lässt sich alles rund um das rekonstruierte Westtor finden? Aufschluss darüber gibt eine Artenerhebung des Landkreises Wolfenbüttel.

Was waren die Voraussetzungen, damit sich Flora und Fauna an den Okerhängen und auf dem Werla-Plateau überhaupt entfalten konnten? Frank Oesterhelweg, Vorsitzender des Werla-Fördervereins, blickte noch einmal darauf zurück, wie alles begann. „Der damalige Bezirksarchäologe Michael Geschwinde öffnete uns im Jahr 2002 die Augen. Seine Botschaft: Wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann werden die letzten Überreste im Boden unwiederbringlich zerstört sein von modernen Pflügen, die immer noch tiefer in die Erde eindringen, und von weiterem mineralischen Dünger.“ Es war der Anstoß. 2007 erfolgten die ersten Grabungen sowie erste Flächenankäufe. Eigentümer sind Land und Landkreis. „Knapp sieben Hektar fehlen noch, dann wäre das Gelände der Pfalz komplett“, sagt er.

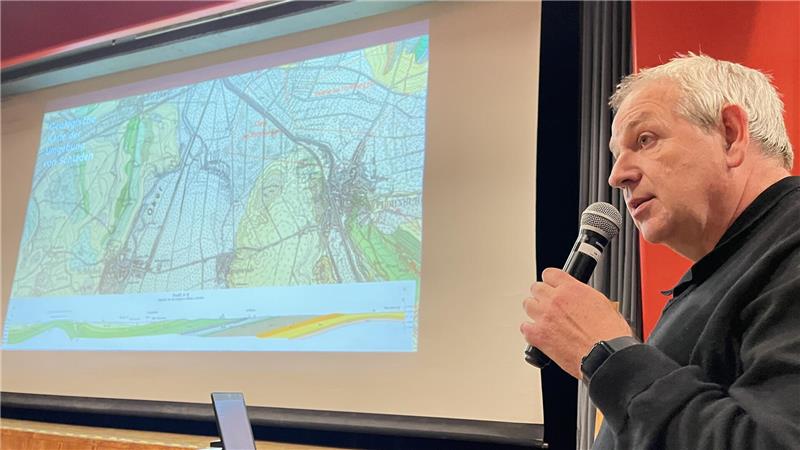

Henning Zellmer vom Geopark Harz-Braunschweiger Land- Ostfalen informiert über die Geologie des Werla-Geländes. Foto: Gereke

Mit Start des Werla-Projekts fiel auch die Entscheidung zugunsten eines Archäologie- und Landschaftsparks. „Aber was machen wir mit der Fläche? Wir konnten nicht alle Grubenhäuser und Befestigungsanlagen wieder errichten“, so der Werlaburgdorfer. Die Lösung: „Wir schaffen eine Landschaft des Mittelalters.“ Oesterhelweg betonte: „Kein Baum steht dort zufällig. Denn dort, wo später vielleicht noch einmal Grabungen anstehen, will ich keine dicke Eiche haben“, verdeutlichte er.

Ein Wirtschaftswald wie vor 1000 Jahren

Hennig Zellmer vom Geopark Harz-Braunschweiger Land-Ostfalen griff diese Worte auf. Die Werla sei durch ihre Lage auf dem Okersporn geschützt von drei Seiten. Zur vierten Seite gäbe es fruchtbaren Boden für Ackerbau – auch ein wichtiger Punkt, um zur Zeit des Reisekönigtums den Hofstaat, wenn er auf der Werla weilte, versorgen zu können. „Die Idee war, eine bäuerliche Landschaft im Außenburgbereich entstehen zu lassen, eine halb offene Weidelandschaft des Mittelalters“, so Zellmer. Die verwendete Bezeichnung dafür ist ein Stüh, ein Wirtschaftswald vor 1000 Jahren, in den die Bauern die Tiere trieben, damit sie Nahrung finden.

Ruben Max Garchow, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, präsentiert vor viel Publikum die Ergebnisse der Artenerhebung auf der Werla. Foto: Gereke

Und was findet sich dort nun an Tieren und Pflanzen? Antworten lieferte Ruben Max Garchow, beim Landkreis Wolfenbüttel Leiter der Unteren Naturschutzbehörde (UNB). „Die Besonderheit an dem Werla-Gelände ist, dass es im Zuge der archäologischen Untersuchungen einmal auf links gedreht worden ist“, erläuterte er. An den Pflanzen sei erkennbar, um welchen Boden es sich bis in 50 Zentimeter Tiefe handelt. Und die Natur vergisst nicht: Garchow präsentierte Fotos von einer alten Cross-Strecke direkt auf dem Werla-Gelände, die jemand um 1988 angelegt hatte, in dem er Boden zusammenschob. Noch fast 40 Jahre später ist anhand des Bewuchses zu erkennen, dass es eine Störung im Untergrund gab. Der Fachbegriff dafür ist Ruderalvegetation. „Sie zeigt: Hier ist was mit dem Untergrund passiert.“

Seit genau 70 Jahren ist übrigens die Werla-Burg Landschaftsschutzgebiet – erlassen im Oktober 1955 vom Landkreis Goslar, zu dem das Gebiet damals gehörte. Und es war auch ein Zankapfel zweier Gemeinden: Schladen und das damalige Burgdorf stritten sich darum, in wessen Bereich die Pfalz denn einst lag, steuerte Garchow Erkenntnisse aus alten Unterlagen bei. Mittlerweile ist klar: Die Pfalz liegt in der Gemarkung Werlaburgdorf, für die Veranstaltung „Arten auf der Werla“ ging es am Donnerstagabend ins DGH Schladen.

Insgesamt 43 Lebensräume auf dem Pfalzgelände

Insgesamt stießen die Biologen bei der Artenerhebung auf 43 Biotoptypen, also Lebensräume wie Grünland, Gehölz oder Magerrasen, aber auch Acker. Zehn Biotoptypen davon sind geschützt. Es fanden sich sieben gefährdete Pflanzenarten. Die Experten stießen auf Pyramiden-Hundswurz (sie gehört zur Familie der Orchideen), wenige Exemplare Echtes Tausendgüldenkraut (ein Heilkraut), aber auch Berg-Klee. „Den gibt es normalerweise erst ab 200 bis 300 Höhenmetern“, so Garchow. Sieben Exemplare entdeckten sie von dem

Der Bienen-Ragwurz ahmt mit seiner Blüte eine weibliche Biene nach, um männliche Bienen für die Bestäubung anzulocken. Foto: Privat

Auch auf Reptiliensuche begaben sich Experten bei der Artenerhebung. Wie sie die Tiere fanden? „Sie legten Dachpappen als künstliche Verstecke aus.“ Darunter fanden sich Blindschleiche, Waldeidechse und Ringelnatter. „Ich hätte auf der Fläche mehr erwartet, beispielsweise Zauneidechse und Glattnatter“, sagte Garchow. Dafür gibt es Vogelreichtum: Die Palette reicht vom Wendehals über den Neuntöter und den Gelbspötter bis hin zur Goldammer. Blaumeise oder Grünfink kommen natürlich auch vor. Allerdings relativ wenige Bodenbrüter – nur Schwarzkehlchen und Feldlerche fanden sich. Der Grund ist die fehlende Fluchtdistanz. Das Schwarzkehlchen benötigt beispielsweise einen Abstand zu Wegen von mindestes 80 Metern – nicht so einfach angesichts vieler Wege und Besucher auf der Werla. Ergänzt werden die Arten natürlich durch Nahrungsgäste: Weißstorch, Rotmilan, Turmfalke, Star oder Elster tummeln sich dort auch. „Für Vögel ist die Werla sehr interessant“, konstatierte Garchow. Die größte Artenvielfalt gebe es übrigens immer in den Übergangsbereich von zwei Lebensräumen – dort finde sich aus beiden Biotoptypen beides zusammen.

Eine Eidechse krabbelt über das Werla-Gelände. Foto: Privat

Und was ist mit Insekten, Fledermäusen und Säugetieren, so eine Frage aus dem Publikum. Eine Erhebung für diese Arten habe es noch nicht gegeben, sei aber für die Zukunft angedacht. Und Oesterhelweg konnte aus eigenen Beobachtungen ergänzen, dass die Werla auch ein Refugium für Rehe, Hasen oder Füchse ist. Und auch einen Fasan habe er erst vor einigen Tagen dort beobachten können.

Biotopverbund muss das Ziel sein

Garchows Fazit: Die Werla ist eine reich strukturierte Landschaft mit hohem Entwicklungspotenzial. Angestrebt werden müsse allerdings ein Biotopverbund mit anderen Schutzgebieten, beispielsweise dem Oderwald, um eine „Verinselung“ zu vermeiden. Das sieht er auch als den Grund dafür, warum relativ wenige Reptilien bislang auf der Werla zu finden sind. Eine Waldeidechse bewege sich nur 300 Meter von ihrem Lebensmittelpunkt weg, so Garchow. Liegt das nächste Biotop weiter entfernt, sei klar, dass sie es ohne „Trittsteine“, wie er einen Biotopverbund bezeichnete, nicht erreichen kann.

Der Hornburger Fotograf hat auf dem Werla-Gelände eine Goldammer entdeckt. Foto: Meyer

Fördervereinsvorsitzender Oesterhelweg zeigte sich von der von dem großen Zuspruch an dem Abend begeistert. „Ich hoffe, Archäologe Markus Blaich fühlt sich nicht auf den Schlips getreten, wenn ich sage, dass zu historischen Vorträgen nie so viele kommen. Aber das macht die Werla aus: Es geht nicht nur um Archäologie und Geschichte, sondern auch um Natur und Landschaft.“ Und er richtete den Blick voraus: Zur Finissage der Werla-Schau mit Bildern von Henning Meyer im Hornburger Heimatmuseum wird der Verein am Sonntag, 14. Dezember, um 15.30 Uhr eine Broschüre zum Thema „Arten auf der Werla“ vorstellen.

Neue Ausstellung mit Vortrag

Was passierte im Mittelalter auf der Pfalz Werla?

Was passierte im Mittelalter auf der Pfalz Werla?

Tag des offenen Denkmals

Wie die Kaiserpfalz Werla die Besuchermassen mobilisiert

Wie die Kaiserpfalz Werla die Besuchermassen mobilisiert

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.