Erinnern an zwei Euthanasie-Opfer: Anna König und Auguste Müller

Erinnern an zwei Euthanasie-Opfer: Anna König und Auguste Müller

Auguste Müller wohnt gemeinsam mit ihrem Mann, dem Hüttenarbeiter Karl August Müller, im kleinen Fachwerkhaus im Worthsatenwinkel 1. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2023. Foto: Privat

Der Verein Spurensuche setzt sieben weitere Stolpersteine zum Gedenken an Goslarer, die Opfer der Nazis geworden sind. Verein und GZ erinnern an diese Menschen. Dr. Stefan Cramer berichtet über das Schicksal von Anna König und Auguste Müller.

Goslar. Anna Paulmann wurde am 29. Juli 1880 im Haus ihrer Eltern in der Petersilienstraße 14 geboren. Sie war das zweite von drei Kindern des Ehepaars Maria Philippina und Heinrich Wilhelm August Paulmann. Sie hatte eine Zwillingsschwester Caroline Friederike Philippina Paulmann sowie einen älteren Bruder Hermann Paulmann, der 1875 das Licht der Welt erblickte.

Über Annas frühe Jahre ist wenig überliefert. Aus ihrer Patientenakte in der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim geht hervor, dass sie 1895 mit sieben Jahren eingeschult wurde. Dort wurde sie als „keine gute Schülerin“ beschrieben. Sie sei einmal sitzen geblieben, habe nicht viele Freundinnen gehabt, aber sei von den Eltern gut behandelt worden. Es heißt ausdrücklich, sie habe keine Schläge erhalten und sei ein braves Kind gewesen.

Der Bruder als Trauzeuge

Über Annas Jugendjahre ist kaum etwas dokumentiert. 1910 wurde sie mit 22 Jahren verlobt. Am 1. Juli 1912 zog ihr Verlobter Richard Gustav Adolph König, geboren 1881, von Bernburg nach Goslar in die Petersilienstraße 13. Am 29. August 1912 heirateten Anna Paulmann und Richard König. Hermann Paulmann, Annas älterer Bruder und Polizeisergeant, trat als Trauzeuge auf. Die Ehe zwischen Anna und Richard dauerte weniger als drei Jahre. Ihr Mann, der als Tischlermeister tätig war, wurde im Ersten Weltkrieg eingezogen. Bereits am 30. April 1915 fiel er im Feld. Anna bezog danach eine kleine Kriegswitwenrente. Als Witwe versuchte Anna, den Betrieb ihres Mannes selbständig weiterzuführen, zunächst als Tischlerei, später als Beerdigungsunternehmen. In den Jahren 1927/1928 hat ein W. Paulmann unter der Adresse Petersilienstraße 13 ein Beerdigungsinstitut als „Nachfolge Anna König“ betrieben, ein Hinweis darauf, dass sie das Geschäft spätestens zu dieser Zeit abgegeben hatte.

Anna König hat ihr Heim und eine Tischlerei in der Petersilienstraße 13. Ihr Mann fällt früh im Ersten Weltkrieg. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2023. Foto: Privat

Bruder und Mutter sterben

Neben dem Verlust ihres Ehemanns hatte Anna auch andere familiäre Veränderungen zu meistern. Ihre Mutter Maria starb am 2. März 1915 in Goslar. Ihr Bruder Hermann wurde laut Verlustlisten des Ersten Weltkriegs am 6. September 1915 leicht verwundet. Es ist ungeklärt, ob er den Krieg überlebt hat. Ab 1928 berichtete ihre Zwillingsschwester Caroline, dass Anna „verwahrlost und unterernährt“ sei. Caroline gab an, dass sich Anna den Tod ihres Mannes und den Niedergang der Tischlerei „sehr zu Herzen genommen“ habe. Diese Einschätzung stammt aus der Patientenakte der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim.

Die Aufnahme zeigt Anna König um das Jahr 1930. Das Bild ist mit künstlicher Intelligenz nachbearbeitet. Foto: Privat

NEUE STOLPERSTEINE

NOT ALS NÄHRBODEN

Im Ersten Weltkrieg fielen zwischen 1914 und 1918 allein auf deutscher Seite über zwei Millionen meist junge Männer. Der Verlust des Vaters führte in zahllosen Familien zu großer wirtschaftlicher Not und psychischem Leid. Während der Weimarer Republik führten zwei weitere große Krisen zu noch tiefgreifenderer Not: 1923 entwertete die Hyperinflation Ersparnisse und Löhne nahezu vollständig, Notgeld und Tauschhandel bestimmten den Alltag. Viele auch kleine Betriebe mussten Konkurs anmelden, so die Kleinunternehmen von Anna König und Auguste Müller in Goslar.

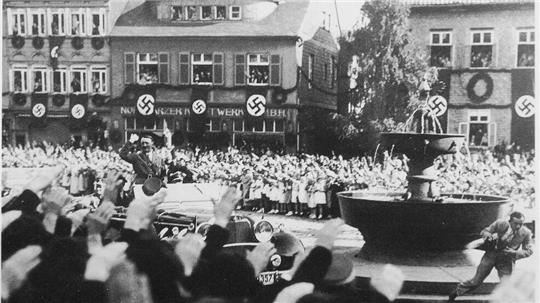

Ab 1929 verschärfte die Weltwirtschaftskrise die Lage: Die Industrieproduktion brach ein, Banken mussten schließen, und die Arbeitslosigkeit stieg auf über sechs Millionen. Hunger, Obdachlosigkeit und Armut nahmen rasant zu. Familien zerbrachen, das Vertrauen in die Demokratie und bürgerliche Parteien schwand, die Menschen suchten Halt bei radikalen Gruppen – ein Nährboden, den Extremisten wie die NSDAP gnadenlos ausnutzten.

Zwischenstation in den Tod

Am 17. April 1941 wurde Anna König gemäß Verfügung vom 25. März 1941 von Hildesheim in die Landesheilanstalt Eichberg im Rheingau verlegt und noch am selben Tag aufgenommen. Eichberg war eine bekannte Zwischenstation auf dem Weg in den Tod. Nur wenige Wochen später, am 10. Juni 1941, wurde Anna König nach Hadamar „verlegt“. Die Patientenakte enthält den schlichten Vermerk: „verlegt in eine andere Anstalt“. Nachweislich wurde sie in Hadamar ermordet. Laut Gedenkstätte Hadamar ist der Tag ihres Todes der 10. Juni 1941. Auf ihrer Heiratsurkunde Nr. 88/1912, im Nachtrag des Standesamts Hadamar, ist der 24. Juni 1941 als offizieller Todestag vermerkt. Diese Differenz ist typisch für Opfer der sogenannten „Aktion T4“, bei der Todestage oftmals gefälscht oder systematisch zurückdatiert wurden, um zusätzliche Tagessätze bei dem Kostenträger abzurechnen oder Spuren zu verwischen.NEUE STOLPERSTEINE

NOT ALS NÄHRBODEN

Die Initiative Stolpersteine im Verein Spurensuche Harzregion setzt am Mittwoch sieben weitere Messingtafeln in der Altstadt zum Gedenken an Menschen aus Goslar, die Opfer des verbrecherischen Nazi-Regimes wurden.

Stolpersteine-Motor Dr. Stefan Cramer stellt die Biographien als Autor für die GZ vor. Für Anna König stehen Dr. Kurt Fontheim und für Auguste Müller Dr. Bernhard Gremse als kritische Psychiater Pate für die Stolpersteine.

Keine Angehörigen mehr

Annas Zwillingsschwester Caroline hat die Kriegszeit nicht überlebt. Sie kam am 3. September 1940 in die Grothjahn-Stiftung in der Ginsterburgstraße 12, wahrscheinlich schon damals eine soziale oder karitative Einrichtung. Am 14. Juli 1941 – etwa einen Monat nach Annas Ermordung – zog Caroline Paulmann in den Birkenweg 15 nach Hahnenklee, möglicherweise zur Untermiete bei einer Familie Hunze. Caroline starb am 17. November 1944 im Alter von 64 Jahren an einem Gehirnschlag. Familienangehörige haben wir nicht ausfindig machen können. Die systematischen Patientenmorde der „Aktion T4“ wurden am 24. August 1941 auf einen Befehl Adolf Hitlers formal eingestellt – nur wenige Wochen nach Anna Königs Tod. Sie wurde 61 Jahre alt. Ihr Leben war geprägt von einem soliden gesellschaftlichen Umfeld, einer relativ späten Ehe und dem frühen Verlust ihres Mannes im Krieg. Der familiäre, wirtschaftliche und seelischen Absturz danach führten zu vielen Jahren psychischer Krankheit, die mit damaligen Mitteln nicht geheilt werden konnte. Sie wurde in der NS-Zeit Opfer der sogenannten Euthanasie-Politik und in Hadamar ermordet. Ihre Geschichte steht exemplarisch für viele Schicksale im Schatten des 20. Jahrhunderts – als verwitwete Handwerkerfrau, als Patientin einer psychiatrischen Anstalt und als Opfer nationalsozialistischer Vernichtungspolitik.

Das Leben von Auguste Theuerkauf

Die Aufnahme zeigt Auguste Müller um das Jahr 1918. Das Bild ist mit künstlicher Intelligenz nachbearbeitet. Foto: Privat

Die Aufnahme zeigt Auguste Müller um das Jahr 1936. Das Bild ist mit künstlicher Intelligenz nachbearbeitet. Foto: Privat

Veränderungen nach dem Bankrott

Seit der Zeit litt sie an Krampfanfällen, und langsam zeigen sich geistige Veränderungen, die angeblich im Anschluss an den Bankrott ihres Ladens auftraten. Es wird berichtet, sie sei zunehmend suizidal geworden. Vom 11. bis 17. Juni 1934 wurde sie in der Heil- und Pflegeanstalt Göttingen behandelt. Nach ihrer Entlassung am 12. November 1934 verschlechterte sich ihr Zustand weiter. Ein halbes Jahr später musste sie wieder in die Heil- und Pflegeanstalt Göttingen eingewiesen werden. Dort wurde sie mit einer damals üblichen Malaria-Kur behandelt. Nach einer raschen Besserung konnte sie wieder entlassen werden. Ende 1936 kam es zu schweren Tobsuchtsanfällen, woraufhin Auguste am 20. November 1936 in die Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim eingewiesen wurde. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich weiterhin. Sie wurde als gemeingefährlich eingestuft.

In der Gaskammer ermordet

Am 10. April 1941 wurde ihr Zustand klinisch bewertet und die Möglichkeit einer Besserung ausgeschlossen. Das kam im Rahmen der Aktion T4 einem Todesurteil gleich. Eine Woche später wurde sie nach Eichberg im Rheingau verlegt und von dort am 10. Juni 1941 weiter in eine andere, angeblich unbekannte Anstalt transportiert, vermutlich direkt nach Hadamar. Dort wurde Auguste Müller noch am selben Tag, also am 10. Juni 1941 in der Gaskammer der Heil- und Pflegeanstalt Hadamar im Alter von 57 Jahren ermordet. Der Eintrag im Sterbebuch des Standesamts Hadamar ist fiktiv, vermutlich um weiter Betreuungskosten geltend zu machen.

Auguste Müllers Leben war geprägt von persönlichen Tragödien und schweren gesundheitlichen Problemen, die in einem tragischen Ende mündeten. Ihre Geschichte ist ein erschütterndes Zeugnis der schwierigen Lebensumstände in jener Zeit und der Grausamkeit, die viele Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Zeit des Nationalsozialismus erfahren mussten. Eine Enkelin lebt noch in Goslar.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.