Nazi-Opposition: Kabarettist Robert Dorsay zahlt mit dem Tod

Nazi-Opposition: Kabarettist Robert Dorsay zahlt mit dem Tod

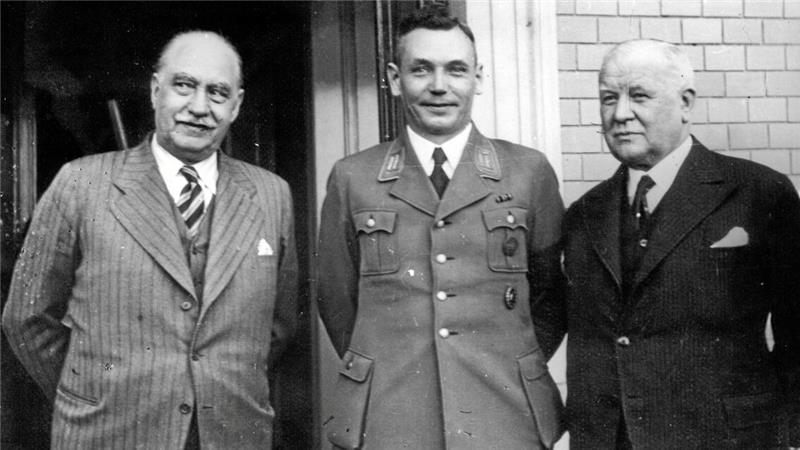

Türen auf für das „Dr.-Goebbels-Heim“ (v.l.): Paul Lincke, der Harzburger Bürgermeister Hermann Berndt und Franz Lehár stellen sich im Frühjahr 1938 zur Einweihung des so benannten Versorgungswerks Deutscher Komponisten den Fotografen. Später wird die Immobilie zum Hotel „Vier Jahreszeiten“. Foto: Archiv Ahrens

Nazi-Nähe oder Widerspruchsgeist? In einem Gastbeitrag zur Verleihung des Goslarer Musikpreises beschäftigt sich Dr. Donald Giesecke mit dem Schicksal von Robert Dorsay, der am 29. Oktober 1943 in Berlin-Plötzensee mit dem Fallbeil hingerichtet wird.

Hahnenklee. Die Diskussion um den Paul-Lincke-Ring ist beendet: Er wird nicht mehr unter diesem Namen in Goslar verliehen, sondern erhält den neuen Namen „Der goldene Ton – Musikpreis der Stadt Goslar“. Schon mit Beginn der Diskussion, die im wesentlichen Linckes offensichtliche Nähe zur Führungselite des „Dritten Reiches“ und sein „Sich Instrumentalisierenlassen“ kritisierte, waren die Würfel gefallen. Jeder potenzielle Ringträger würde immer mit dem „Geschmäckle“ konfrontiert werden, dies wohlwollend in Kauf zu nehmen oder bewusst gar nicht in Frage zu stellen. Insofern ist die Entscheidung korrekt und nachvollziehbar.

Die Beurteilung retrospektiv

Ein schwieriges Unterfangen ist es, aus heutiger Perspektive – in Freiheit und Wohlstand, ohne Sorgen und bei guter Gesundheit – sich in die Zeit zu versetzen, über die wir heute gern das Zepter brechen und das Verhalten der Menschen verurteilen oder wertschätzen. Um sich einer objektiven Bewertung zu nähern, bedarf es mehr als nur Pro oder Contra, weil die jeweils herrschenden Rahmenbedingungen jedes menschliche Verhalten beeinflussen. Sie können äußerst vielschichtig sein und sind – das können wir objektiv heute so konstatieren – während der NS-Zeit, die hauptsächlich im Fokus steht, nicht nur besonders problematisch, sondern auch gefährlich für alle Personen, die nicht in das gewünschte Schema der nationalsozialistischen Ideologie passten. Unzweifelhaft dürften die Personen in den wichtigsten Positionen aller unterschiedlichen Bereiche mehr Informationsmöglichkeiten gehabt haben und manches mehr gewusst oder Vergleichsmöglichkeiten gehabt haben. Das hat viele zu Mitwissern gemacht. Sofort stellt sich die durchaus berechtigte Frage: Wie wurde reagiert? Oder wurde eben bewusst nicht reagiert? Und warum wurde so oder so entschieden? Und natürlich auch die entscheidende Frage, was Paul Lincke widerfahren wäre, wenn er sich dagegen gestellt hätte.

Es ist die grundsätzliche Frage, wie der einzelne in einer Diktatur entweder versucht, zu überleben und das Beste daraus für sich zu machen. Oder wie er trotz der Gefahr für Leib und Leben sich dagegen stellt.

Robert Dorsay stellt sich dagegen

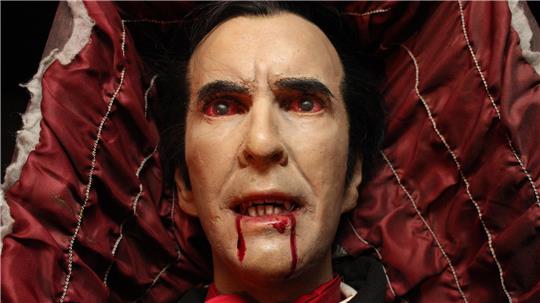

Robert Dorsay Foto: Archiv Giesecke

In derselben Einheit ist kurz davor auch aus Königsberg der 38-jährige Psychologie-Professor, Verhaltensforscher und spätere Nobelpreisträger Konrad Lorenz aus dem Berufsleben herausgezogen worden. Der Rekrut Dorsay, geführt unter seinem Geburtsnamen „Stampa“, ist mit fast 38 Jahren annähernd 20 Jahre älter als seine Kameraden und wird Kraftfahrer. Er empfindet seine Einberufung als Schikane, aber er hegt auch die Hoffnung wie sein Kollege, der Kaberettist Werner Finck, dass der Status als Wehrmachtangehöriger jetzt vor Repressalien der Partei beziehungsweise des Goebbels-Apparates schützt.

Darüber hinaus lässt der Kommandeur der Abteilung seinem prominenten Rekruten Dorsay entsprechende Freiräume zur unterhaltungsmäßigen „Betreuung“ der Vorgesetzten und Mitsoldaten. Er wird zum festen Bestandteil des Soldaten-Freizeitangebotes der ansonsten eher abwechslungsarmen Garnisonsstadt Osterode. Seine Briefe werden geöffnet und kontrolliert. Ein Satz ist besonders verfänglich: „Wann ist endlich Schluß mit dieser Idiotie?“ führt im April 1943 zu einem über zwei Instanzen gehenden Kriegsgerichtsverfahren wegen „Wehrkraftzersetzung“ gegen ihn. Das in August 1943 ausgesprochene Zuchthausurteil des „Sonder-Standgerichtes für die Wehrmacht“ beim Reichskriegsgericht hebt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, als zu milde auf. In der Neuverhandlung vor dem Gericht der Wehrmachtkommandantur Berlin wird Dorsay zum Tode verurteilt und am 29. Oktober 1943 in der Strafanstalt Berlin-Plötzensee mit dem Fallbeil hingerichtet.

Künstler in der NS-Zeit

Bereits im September 1933 wird die Reichskulturkammer gegründet, die das kulturelle Schaffen zusammenfasst und der Gleichschaltung aller Bereiche des Kulturlebens und die Regelung der sozialen und wirtschaftlichen Belange aller Kulturschaffenden via Zwangsmitgliedschaft bewirkt. Sitz der Reichskulturkammer ist Berlin. Sie untersteht direkt dem Präsidenten, Volksminister für Propaganda und Aufklärung Joseph Goebbels. Sie ist in sieben Unterabteilungen für Literatur, Musik, Theater, Film, Rundfunk, Bildende Künste und Presse aufgeteilt, deren Präsidenten von Joseph Goebbels ernannt werden.

Die Funktionsweise der jeweiligen Unterabteilungen ist identisch: Wenn die „nach der Reichskulturkammergesetzgebung erforderliche Eignung im Sinne der nationalsozialistischen Staatsführung“ nicht vorliegt, wird der Aufnahmeantrag – mit Ariernachweis – abgelehnt und gleichzeitig „mit sofortiger Wirkung das Recht zur weiteren Berufsausübung auf jedem zur Zuständigkeit der Reichs(musik)kammer gehörenden Gebiete“ ausgesprochen. Eine Beschwerde ist möglich und an den Präsidenten der jeweiligen Einzelkammer zu richten. Das wichtigste Ziel ist die Kontrolle und Überwachung aller Kulturschaffenden. Daneben nutzen alle Unterabteilungen ihre Möglichkeiten voll aus, um entsprechend ins System passende Künstler zu instrumentalisieren und medienwirksam in Szene zu setzen.

Paul Lincke und Robert Dorsay

Paul Lincke Foto: picture-alliance / dpa

Die Kulturschaffenden aus den Bereichen Musik, Film und Theater sind sich aufgrund der Überschneidungen ihrer Genres vielfach untereinander nicht unbekannt. Vertrauenswürdig sind die jeweiligen Kontakte sicher nicht immer, denn Denunziantentum ist in diktatorischen Systemen sehr ausgeprägt. Ein vermeintlich sicherer Kontakt dürfte auch im Fall Dorsay für die letztlich todbringende Entwicklung verantwortlich sein.

„Wann ist endlich Schluß mit dieser Idiotie?“ Dieser Satz reicht 1943 dazu, einen Menschen zum Tode zu verurteilen. Im Bereich der Reichskulturkammer gibt es eine Vielzahl Kulturschaffender, die die Voraussetzungen zur (Zwangs-)Mitgliedschaft nicht erfüllen, unter Beobachtung stehen, verfolgt, inhaftiert und im mindestens dreistelligen Bereich auch ihr Leben verlieren.

Das Urteil von heute

Heute in der Retrospektive könnten bei der Beurteilung von Lebensläufen zwei Betrachtungsaspekte zur Anwendung kommen, die sich kurz und prägnant darstellen lassen – als eine Handlungsoption, die zielführend, geradlinig und konsequent ist. Und eine Handlungsoption, die opportunistisch, angepasst und menschelnd ist.

ZUM AUTOR

Dr. Donald Giesecke ist selbstständiger Zahnarzt in Goslar und war bis 1992 als Oberfeldarzt der Bundeswehr tätig, zuletzt auf dem Fliegerhorst in Goslar.

Bis 2012 leitete er die Sektion Goslar der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und ist aktuell Vorsitzender der Kameradschaft Ehemaliger Goslarer Jäger. Zu seinem Amtsantritt 2023 hat sich die Kameradschaft in einen gemeinnützigen Verein umgewandelt.

Dr. Donald Giesecke Foto: Kleine

Giesecke hat Werke über den Fliegerhorst und weitere militärgeschichtliche Themen der Stadt Goslar veröffentlicht. Zuletzt hatte er in der GZ in einem viel beachteten Mehrteiler über General Walther Wenck und das Kriegsende 1945 an der Elbe geschrieben.

In seinem Beitrag zum Musikpreis und Paul Lincke geht es ihm um das Dilemma mit dem Umgang unserer Zeitgeschichte. Oder die Zwickmühle in der Entscheidungsfindung, die kein Richtig oder Falsch anbieten konnte, als es darum ging, den Paul-Lincke-Ring zu erhalten oder zu beenden. fh

Die andere Handlungsoption konzentriert sich auf den Menschen in seinem Umfeld und seine möglichen Perspektiven, die unter Berücksichtigung der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Konstellationen trotz möglicher Kritik und Gegnerschaft zum herrschenden System das Überlebenwollen mit entsprechenden Kompromissen an erste Stelle des Handelns setzt. Das Handeln erscheint opportunistisch und angepasst. Diese quasi sozialwissenschaftlichen Aspekte erfahren in der Geschichtsschreibung und eben auch bei Bewertungen von Lebensläufen immer mehr Beachtung, da sie hilfreich sind, Handeln besser im Kontext möglicher Optionen einzuordnen.

Welche Lösung mag richtig oder falsch sein?

Es ist schwierig, sich den beiden Varianten zu verschließen. So sehr wir die erste vom Grundsatz favorisieren und für erstrebenswert erachten, so sehr neigen wir auch dazu, die menschliche Komponente der zweiten Variante in Anspruch nehmen zu wollen. Im konkreten Fall können wir nicht uneingeschränkt die Vita von Paul Lincke akzeptieren, wenn wir das Bewertungsniveau so eindeutig und konsequent anwenden. Es reicht bei dieser Betrachtung nicht, dass Biograf Jan Kutscher die klare Aussage zu Lincke trifft, dass er kein Antisemit und kein Nationalsozialist war. Sein Lebenslauf ist nicht uneingeschränkt nach unseren heutigen Bewertungskriterien als identifikationsstiftend geeignet. Aber der Lebenslauf ist sehr wohl geeignet, sein Verhalten unter den herrschenden Rahmenbedingungen verständlich zu machen. Daher ist die Entscheidung, den Paul-Lincke-Ring nicht weiter als Musikpreis der Stadt Goslar zu vergeben, richtig. Der Erhalt des Musikpreises selbst ist jedoch wichtig – möge der Goldene Ton die goldrichtige Lösung sein. Gutes Gelingen.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.