Die Kunst von Katharina Fritsch

Die Kunst von Katharina Fritsch

2013 sorgte Katharina Fritschs über den Trafalgar Square in London blickender blauer Hahn für Furore, ein eitler Gockel mit Imponiergehabe statt eines Feldherrn auf dem Pferd – Ähnlichkeiten sind nicht rein zufällig. Foto: dpa

Am 11. Oktober erhält die Düsseldorfer Bildhauerin Katharina Fritsch den Kaiserring der Stadt Goslar. Sie wurde für monumentale Skulpturen bekannt, die in knalligen Farben, manchmal verändertem Maßstab und besonderer Oberflächenbeschaffenheit wirken.

Der orangefarbene Oktopus (2006) ist bei aller ornamentalen Schönheit in der Ansicht von oben durch seine alles verschlingenden Tentakeln auch eine bedrohliche Erscheinung. Foto: © Katharina Fritsch, VG Bild-Kunst Bonn

Katharina Fritsch: Eine Künstlerin, die zum Nachdenken anregt

Wer sich auf die Kunst von Katharina Fritsch einlässt, wird zunächst erst einmal gut unterhalten. Die Kaiserringträgerin des Jahres 2025 ist Bildhauerin. Sie denkt in Bildern und beschert uns einige, die im Gedächtnis bleiben. Dazu gehört der blaue Riesengockel, der statt einer stattlichen Reiterstatue auf dem Londoner Trafalgar Square steht, aber auch eine schwarze Riesenmaus auf einem im Vergleich weißen Männchen im Bett unter dem Laken – ein Albtraum? Die Szene wirkt kafkaesk und in der Tat verbindet die Literatur von Franz Kafka und die Kunst von Katharina Fritsch der Umstand, dass man nicht immer so genau weiß, ob man gerade lachen oder sich gruseln soll. Die Entscheidung fällt möglicherweise auch nach Tagesform, der eigenen Befindlichkeit im Moment des Betrachtens.

Geboren wurde Katharina Fritsch im Februar 1956 in Essen, sie wuchs im katholischen Münster auf. Ihr Vater war Architekt, die Mutter kunst- und theateraffin, der Großvater Vertreter für die Farbstifte von Faber-Castell. Viel mehr über die Preisträgerin als Mensch erfährt man nicht, ihr Privatleben hält die Künstlerin erfolgreich verborgen. Sie gibt selten Interviews, scheint Journalisten zu meiden, meldet sich als Hauptperson auch in Goslar zur Pressekonferenz ab.

Katharina Fritsch, hier neben einer ihrer Muschel-Skulpturen, wurde 1956 in Essen geboren. Die Bildhauerin wird am 11. Oktober mit dem Kaiserring 2025 der Stadt Goslar ausgezeichnet. Foto: Janna Grak

In Münster begann Katharina Fritsch als junge Frau ein Studium der Geschichte und Kunstgeschichte, entschied sich dann aber für Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf, wo sie Meisterschülerin von Fritz Schwegler wurde. An beiden Hochschulen hatte sie später nacheinander jeweils eine Dekade lang eine Kunst-Professur, unterrichtete Studenten. Heute lebt und arbeitet die 69-Jährige, die 2022 mit dem Goldenen Löwen der Biennale Venedig für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, in Düsseldorf und seit ein paar Jahren auch in Wuppertal.

Kaiserring-Preisträgerin: Eine Biografie in Bildern

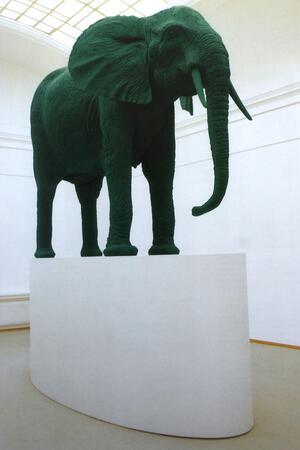

Spektakuläre Werke, denen „hypnotische Wirkung“ nachgesagt wird, stehen für einzelne Werkphasen, von denen die Kaiserring-Ausstellung im Mönchehaus einen Eindruck vermitteln wird. Bereits 1984 – im Jahr ihres Studienabschlusses – machte sie mit ihrer Beteiligung zur Düsseldorfer Ausstellung „Von hier aus“ auf sich aufmerksam; das erste unvergessliche Kunstwerk gelang ihr 1987 mit einem lebensgroßen Polyester-Elefanten, abgegossen von einer fürs Naturkundemuseum präparierten Elefantenkuh. Was die Skulptur nach Fritschs Bearbeitung so außergewöhnlich macht, ist die grüne Farbe, mit der sie es überzieht; da sie nicht der lebensechten Farbe des Tieres entspricht, ist der Betrachter irritiert.

Der lebensgroße Elefant auf dem Museumssockel sorgte sowohl in Krefeld 1987 als auch später auf der Biennale in Venedig für Furore. Katharina Fritsch verfremdete ihre naturalistische Skulptur mit einer grünen Farbgebung. Foto: © Katharina Fritsch, VG Bild-Kunst Bonn

Die Faszination monochromer Kunst

Monochrome Farbgebung, die Wahl nur einer einzigen, oft knalligen Farbe für Figuren und Gegenstände, wird zu einem Markenzeichen für Fritschs Kunst, die sich jedoch nicht der PopArt zurechnen lässt; die Düsseldorferin führt anderes im Schilde. Viele ihrer Figuren bestehen aus Kunststoffen; die Leichtigkeit oder Schwere des Materials sieht man ihnen nicht an, bei Fritsch ist der Werkstoff Mittel zum Zweck. Viel Zeit und Sorgfalt verwendet sie auf die Oberflächen; ihre alles absorbierende Mattheit, das Fehlen jeglicher Reflexion, hat einen weiteren wichtigen Effekt der Fremdheit auf den Betrachter – die Figuren stammen aus der Realität und wirken trotzdem wie nicht von dieser Welt. Manchmal trägt eine Maßstabsveränderung zur Wirkung bei. Die Wesen umgibt eine geheimnisvolle Aura – ein weiteres Merkmal der Kunstwerke der Bildhauerin.

Was aber macht denn nun eigentlich ein vier Meter großer Elefant in einem Museum in Krefeld oder auf der Biennale in Venedig, wo er bewundert werden kann? Ein Kunstwerk der Natur, vom Menschen auf einen Sockel gestellt – und doch im realen Umgang des Menschen mit Tieren eigentlich vielmals aus seiner natürlichen Umgebung gerissen, kaserniert, domestiziert, zur Schau gestellt. Was maßen wir uns an? Welche Gedankenketten auch immer von diesem Kunstwerk in Gang gesetzt wurden – es ist ein Meilenstein für Fritschs Ruhm als Künstlerin.

Die „Madonna“ von Katharina Fritsch, 2010 präsentiert in der Galerie Matthew Marks in New York, brachte schon die Gemüter der Menschen in Münster in Wallung: Im öffentlichen Raum zwischen Kirche und Kaufhaus platziert, zog die Skulptur Gläubige und Vandalen an. Foto: dpa

Weitere ließen in der Rückschau nicht lange auf sich warten. Die gelbe Madonna, in Lebensgröße bezeichnenderweise zwischen Kirche und Kaufhaus aufgestellt, provozierte Passanten in Münster so, dass sie entweder Blumen ablegten oder die Figur zerstörten. Viele kleine gelbe Madonnen von Lourdes im Warenregal sind eine Variante der Beziehung zwischen Kirche und Kommerz. Woran glauben wir? Ist Glaube käuflich? Und wie käuflich sind wir? Geld oder Liebe, daran denkt man spontan, wenn man eine der unter anderem mit Münzen ausgelegten Boden-Herzformen sieht, eine Arbeit aus jüngerer Zeit.

Zwischen Fiktion und Realität

Katharina Fritsch hat sich in ihren Figuren, Bildern und Installationen schon mit vielen wichtigen Fragen in Raum und Welt beschäftigt und ihre Betrachter dabei amüsiert, manchmal auch schockiert – zum Beispiel die New Yorker, denen sie Mitte der 90er-Jahre in der Dia Art Foundation riesengroße, schwarze Ratten mit angelegten Ohren in Angriffspose präsentierte, deren Schwänze zu einem Knäuel verwoben waren – es muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Das Tier (nicht jeder ekelt sich davor) passt in ihren Augen zu einer Stadt, deren Bewohner ähnliche Eigenschaften benötigen: „Überlebenswille, Aggressivität, eine gewisse Ruchlosigkeit“, erläuterte Fritsch in einem ihrer raren Interviews.

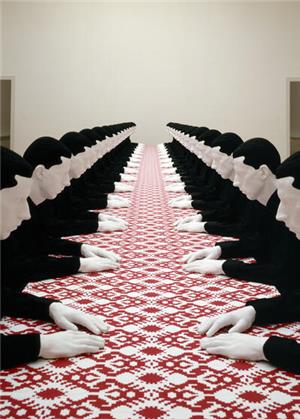

Wiederholungen ins schier Unendliche: In dieser bemerkenswerten „Tischgesellschaft“ von 1988 sitzt der Mensch mit seinen eigenen Klonen am Tisch. Foto: © Katharina Fritsch, VG Bild-Kunst Bonn

Die „Tischgesellschaft“ wiederum ist 1988 ihrer Zeit voraus und führt mitten in die aktuelle Thematik unendlicher Reproduzierbarkeit: Ein Mann sitzt am Tisch mit sich selbst, beziehungsweise mit 25 Klonen. Der Gedanke an Tischgespräche scheint absurd, die Gefahr der Auflösung des Individuums real; der Hinweis auf die Folgen menschlichen Handelns unheimlich. Im Mönchehaus wird es weitere Denkanstöße wie die längst überfälligen Handymänner und neue, zweidimensionale Arbeiten geben, die dennoch räumliche Wirkung entfalten: Katharina Fritsch hat sich Siebdrucken zugewandt – und serviert darin des Deutschen liebstes Getränk, ein Bier. Das bodenständig-bürgerliche Kotelett dazu gibt es als Gips-Skulptur – in einem seltsamen Grün, das wenig appetitlich wirkt und sofort an die tagesaktuelle Veggie-Fleisch-Debatte denken lässt. Und schon ist der Betrachter gespannt, was von dieser Künstlerin noch so alles kommt. Morgen wird Katharina Fritsch mit dem Kaiserring der Stadt Goslar für ein spannendes Werk geehrt.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.