Oberharzer Experte erklärt: Wie erobert der Vampir die Literatur?

Oberharzer Experte erklärt: Wie erobert der Vampir die Literatur?

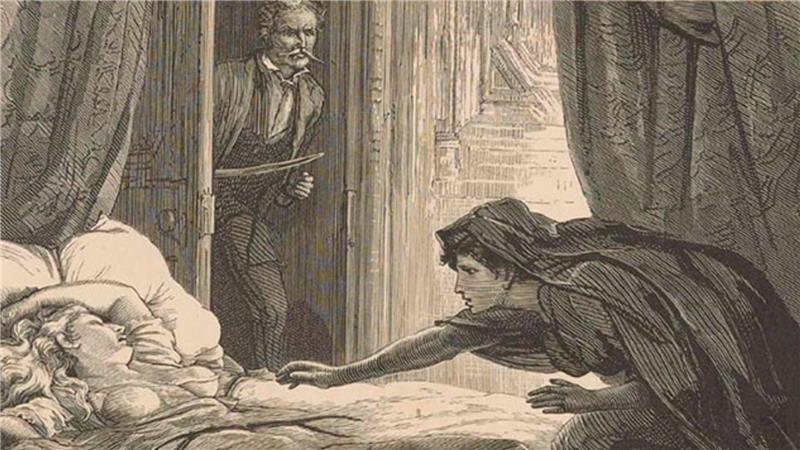

Der Ire Sheridan Le Fanu schreibt 1872 mit Carmilla die erste Erzählung über eine Vampirin. Die Novelle wird auch mehr als 100 Jahre später immer noch auf Theaterbühnen gezeigt. Foto: Baum/dpa

Vom Aberglauben zur Literatur: Im dritten Teil der GZ-Halloween-Serie erklärt der Clausthaler Historiker Dr. Frank Schuster, wie der Vampir in die Welt der Bücher fand und warum ein enttäuschter Arzt die blutsaugende Legende unsterblich machte.

Clausthal-Zellerfeld. Graf Zahl hat ihn kindgerecht gemacht, der Volksglaube ihn dämonisiert – und die Literatur hat ihn schließlich unsterblich werden lassen: Im dritten Teil der GZ-Halloween-Serie erklärt der Clausthaler Historiker Dr. Frank Schuster, wie der Vampir aus dem Schatten der Legenden in die Welt der Bücher trat.

GZ-Halloween-Serie

Oberharzer Historiker über Vampire: Müssen sie Steuern zahlen?

Oberharzer Historiker über Vampire: Müssen sie Steuern zahlen?

Der literarische Vampir unterscheidet sich deutlich von dem in Südosteuropa verbreiteten Glauben an Untote, die Lebenden das Blut aussaugen, weil ihnen der Weg in den Himmel verwehrt blieb. Der aus Transsylvanien stammende Osteuropahistoriker, der jetzt im Oberharz lebt, betont, dass dieser Glaube tief in den Dörfern des Balkans verwurzelt war, bevor er über die Region hinaus bekannt wurde.

Verbot des Aberglaubens

Erst als der Wiener Kaiser Mitte des 18. Jahrhunderts seine Herrschaft auf weite Teile Südosteuropas ausdehnte, erreichten laut Schuster die Berichte über Vampire Mitteleuropa. Verwaltungsbeamte und Militärärzte meldeten Fälle von exhumierten und gepfählten Leichen. Ihre Schilderungen verbreiteten sich in Flugblättern und Zeitungen und lösten eine europaweite Debatte aus. Schließlich verbot Kaiserin Maria Theresia 1755 den ärgerlichen Aberglauben.

Was steckt hinter dem Zählzwang?

Warum Graf Zahl mehr Vampir ist als Graf Dracula

Warum Graf Zahl mehr Vampir ist als Graf Dracula

Auf dem Balkan glaubten die Menschen allerdings weiter an Vampire, erklärt der Historiker. So erfuhr auch der englische Dichter Lord Byron 1810 während einer Griechenlandreise von Vampiren, schenkte dem Thema zunächst jedoch wenig Beachtung. Erst Jahre später erinnerte er sich daran: 1816, im „Jahr ohne Sommer“, traf Byron am Genfer See auf Percy Shelley und dessen Geliebte Mary Godwin, die spätere Autorin von Frankenstein. Wegen des anhaltenden Regens vertrieb man sich die Zeit in der Villa Diodati mit dem Vorlesen von Schauergeschichten. Byron schlug vor, eigene zu erfinden und einen Wettbewerb ins Leben zu rufen.

Eine Legende wird unsterblich

Byron begann seine Vampirgeschichte aus Griechenland, verlor aber schnell das Interesse. Für seinen Arzt und Sekretär John William Polidori wurde die Idee zur Obsession. Polidori, unglücklich über Byrons Desinteresse und das eigene Schattendasein, griff die Idee auf und schrieb sie weiter: eine Erzählung über einen aristokratischen Vampir, der seinen Begleiter skrupellos auszehrt. Das Werk erschien 1819 – irrtümlich unter Byrons Namen. Für Polidori, der um seine Anerkennung betrogen war, endete die Geschichte tragisch: Er nahm sich 1821 das Leben. Für die Literatur jedoch war „The Vampyre“ der Anfang eines Mythos, der bis heute nachwirkt.

Le Fanus Erzählung Carmilla erschien zwischen Dezember 1871 und März 1872 wie damals üblich vorab als Fortsetzung in einer Zeitung. Foto: D.H.Friston

Die Figur des verführerischen, blutsaugenden Adeligen inspirierte bald zahlreiche Autoren. Der Ire Sheridan Le Fanu schrieb 1872 Carmilla, die erste Erzählung über eine weibliche – und obendrein lesbische – Vampirin. Als Vorlage diente ihm ein Reisebericht über eine todkranke Gräfin in der Steiermark, deren morbide Umgebung den Schriftsteller zu seiner düsteren Heldin anregte. Dass Le Fanu mit seiner Erzählung die Steiermark zu einem Vampirland gemacht hatte, ahnte er damals wohl noch nicht. Auch Bram Stoker plante zunächst, seinen Roman Dracula dort anzusiedeln.

Widersprüche bei Graf Dracula

Dass es schließlich doch anders kam, lag am Wetter: Dieses trieb ihn 1890 während seines Sommerurlaubs in der englischen Walfängerstadt Whitby in die dortige Bibliothek, wo er auf eine Reportage über den Aberglauben in Transsylvanien stieß. Kurzerhand machte er die Region zum Schauplatz seines Romans. Dass der Vampirglaube dort keineswegs flächendeckend verbreitet war, sondern fast ausschließlich unter der orthodox-rumänischen Bevölkerung, interessierte Stoker wenig. Ebenso wenig störte ihn, dass sein Graf Dracula ein ungarisch sprechender Adliger aus Transsylvanien ist – eine ethnisch wie sprachlich unmögliche Kombination, wie der Historiker erklärt: „Das wäre, als würde in einem Roman ein englischer König über Frankreich herrschen und nur schottisch sprechen.“

Nur war leider keiner da, der Bram Stoker das hätte erklären können, als er sich in der Bibliothek in Whitby informierte. Darüber hinaus hat er sich mit der Region, aus der die Vampire nun angeblich kommen, nie beschäftigt. Laut Schuster ging es ihm um das Prinzip: eine Bedrohung aus dem Osten, die mit der modernen Technik des Westens bezwungen wird. Und damit war der Vampir endgültig in der Literatur angekommen.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.