Grenzort Stapelburg: Wie war das Leben im Todesstreifen?

Grenzort Stapelburg: Wie war das Leben im Todesstreifen?

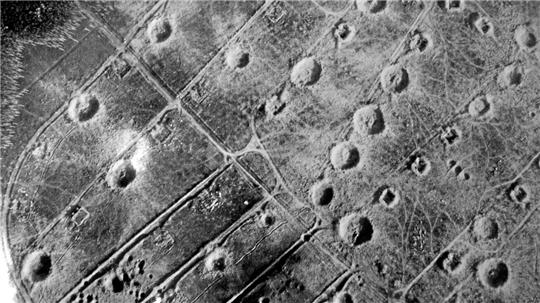

Vom Aussichtspunkt des Bundesgrenzschutzes in Eckertal fällt zu Zeiten der deutschen Teilung der Blick auf die Grenzanlagen und Stapelburg. Foto: Archiv Engler

Stapelburg ist ein Ort, an dem am 11. November 1989 Weltgeschichte geschrieben wurde: die Öffnung des Eisernen Vorhangs. Aber wie war das Leben in dem Grenzort?

Nordharz. „Vom Grenzraum zum Grünen Band. Interdisziplinäre Entdeckungen im Harzort Stapelburg“ – der Titel des Buches mag vielleicht sperrig-wissenschaftlich klingen, aber entwickelte doch Faszination. Zur Präsentation des Werkes kamen mehr als 150 Interessierte in das Stapelburger Schützenhaus, um den Ausführungen des Historikers Justus Vesting zu folgen. Und der präsentierte neue Forschungsergebnisse.

Die Publikation „Vom Grenzraum zum Grünen Band“ stellt das Ergebnis mehrjähriger Forschungen unterschiedlicher Disziplinen am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt, aber auch externer Institutionen dar. So entstanden insgesamt zehn Studien aus den Bereichen Landesgeschichte, Baugeschichte, Denkmalpflege, Kunstgeschichte, Archäologie und Biologie, die sich an ein breites Publikum richten. Die elf Autoren des Bandes eröffnen ein Panorama vom mittelalterlichen Grenzraum über die abgeschotteten Jahrzehnte des Kalten Krieges bis hin zur Transformation des ehemaligen Grenzstreifens in das „Grüne Band“. Archäologische Entdeckungen, historische Einblicke, baugeschichtliche Besonderheiten, unberührte Natur und berührende Geschichten bieten einen facettenreichen Blick auf die vielschichtige Vergangenheit und Gegenwart Stapelburgs, so das LDA in einer Mitteilung.

Groß ist das Interesse an der Buchpräsentation, zu der Historiker Justus Vesting (r.) einen Vortrag über Stapelburg und das Leben im Todesstreifen hält. Foto: Gereke

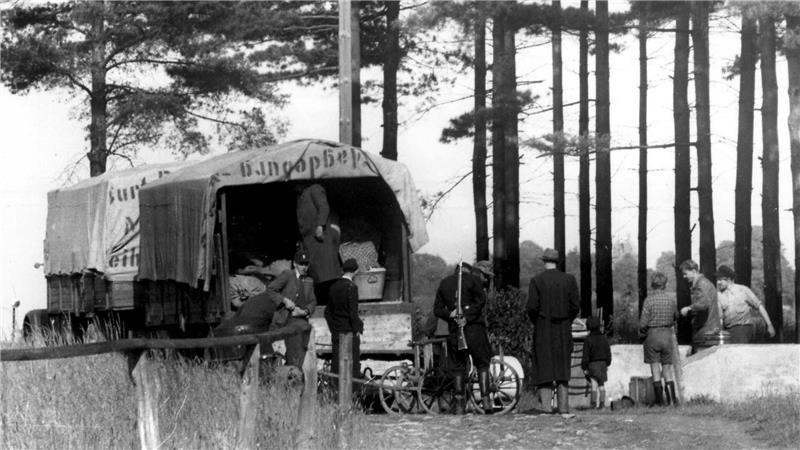

Vesting selbst widmete sich der Zeit von 1945 bis 1990, dem Leben im Todesstreifen eines innerdeutschen Grenzorts. „Stapelburg liegt in einer jahrhundertealten Grenzregion. Der Name des Ortes mag vielen vielleicht nicht geläufig sein. Aber hier an der Grenze entstanden ikonische Fotos, die Bildgeschichte geschrieben haben“, führte er aus. Beispielsweise gebe es nur sehr wenige Fotos, die zeigen, was bei der „Aktion Ungeziefer“ im Jahr 1952 passierte, also der Zwangsaussiedlung von Personen aus dem Grenzgebiet, die dem DDR-Regime als nicht zuverlässig erschienen. Dem Bad Harzburger Fotografen Herbert Ahrens gelang so eins, dieses Bild wird in mehreren Gedenkstätten gezeigt. Später war dann der vom Bundesgrenzschutz errichtete Aussichtsplattform eine Touristenattraktion auf niedersächsischer Seite. „An manchen Tagen kamen bis zu 70 bis 80 Reisebusse in Eckertal an“, erzählte Vesting – mit Besuchern, die von der Plattform einen Blick „nach drüben“ werfen wollten. Über die Grenzanlagen, am Beobachtungsturm vorbei auf die Häuser direkt hinter Zäunen oder später der Mauer.

Im Westen einen guten Eindruck hinterlassen

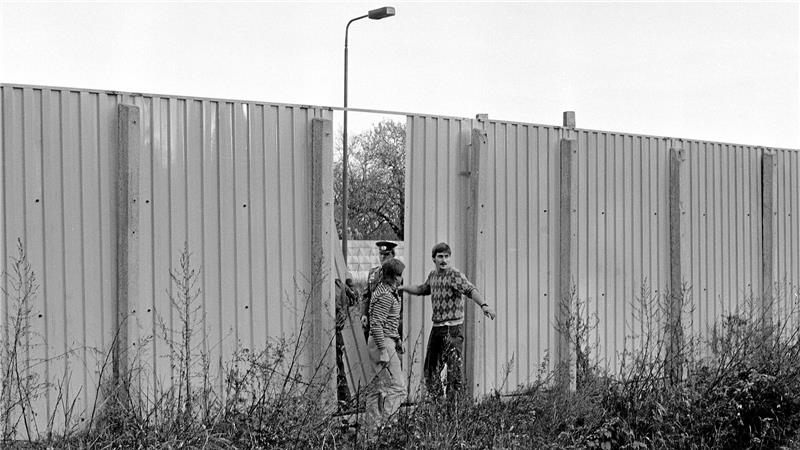

Apropos Grenzsicherungsanlagen: Wegen des großen Besucherzustroms auf westlicher Seite ließ das Grenzregime eine Ekotalwand errichtet – sie bestand aus beschichteten Stahlblechen, auf Befehl von Armeegeneral und DDR-Verteidigungsminister Heinz Keßler montiert, damit im Westen ein guter Eindruck entstand, so Vesting. Kein Blick mehr wie auf eine Mauer in Berlin. Zudem gab es eine weitere Besonderheit, den Stapelburger „Sonderfall“: Aus Betonformsteinen entstand eine Schmucksteinmauer – Reste von ihr sind auch heute noch zu sehen. Und weitere Besonderheit: Stapelburg besaß drei vorgelagerte Siedlungen: Lerchenberg, Muna und Jungborn – alle direkt am Grenzstreifen, „an der Nahtstelle des Kalten Kriegs“.

Die graue Seite geht ins Grüne Band über: Wenn in Stapelburg die Schmucksteinmauer, ein Grenzrelikt, endet, beginnt die Natur. Foto: Gereke

Diese Nähe barg auch Gefahren für Grenzgänger, die die Ende der 1940er Jahre noch nicht stark befestigte Zonengrenze überwinden wollten. Einen ersten Todesfall gab es 1947, 1951 erschossen dann Grenzpolizisten einen Stapelburger, den Schmied Kratzin, der jemanden über die Demarkationslinie schleusen wollte. „Aus Sicht der Grenzpolizei hatte der Schütze richtig gehandelt, die Stapelburger sahen das anders, sie bewaffneten sich mit Knüppeln“, so Vesting, um gegen das Unrecht anzugehen. Im Folgejahr dann die Aktion Ungeziefer – die auch auf die verbleibenden Bewohner Stapelburgs einen wichtigen Effekt ausübte. Sie hatten nun Angst, denn sie wussten: „Wenn ich mich nicht an bestimmte Spielregeln halte, dann werde ich aus meiner Heimat ausgesiedelt.“

Weitere Todesfälle folgten: Ein Grenzpolizist wird 1959 beim Holzschlagen in Grenznähe erschossen, erst wenige Tage zuvor hatte er geheiratet. Ein weiterer Grenztruppen-Angehöriger stirbt 1973 – ebenfalls von eigenen Kameraden erschossen. Er war in einen anderen Abschnitt gelangt, wo er aber nicht die entsprechende Parole kannte. Der Harzburger Werner Otte, der „zu seinen Freunden“ in die DDR wollte, wird ebenso erschossen. „Von ihm gibt es kaum Fotos, aber in der Stasi-Akte des Schützen findet sich eins, abgeheftet als Druckmittel“, so Vesting. Im Katastrophenwinter 1978/79 stürzte bei Stapelburg ein Grenztruppenfahrzeug vom Weg ab und geriet in Brand – drei Insassen kamen um. Ein anderer Mann starb bei einem Fluchtversuch mit einem Motorrad, als er mit seinem Kopf gegen den Schlagbaum prallte.

Heute ermöglicht nur noch der „Blick in die Vergangenheit“, wie die Ansicht Stapelburgs mit dem Grenzturm war. Foto: Gereke

Stichwort Fluchtversuche: „Es gab jede Menge, aber nur etwa 10 bis 20 Prozent schafften es überhaupt bis zu Grenze.“ Immer wieder wurde Vesting in seinen Gesprächen mit dem Fall einer Traktorflucht konfrontiert. Doch Unterlagen fand er dazu nicht. Bis ihm eine Mitarbeiterin eine entdeckte Skizze auf den Schreibtisch legte. Tatsächlich hatten zwei Personen versucht, mit einem großen Russen-Traktor, ein Kirovetz K-700, Spitzname Kasimir, zu flüchten. Sie durchbrachen bei Stapelburg den Zaun des 500-Meter-Schutzstreifens und fuhren dann im Grenzgebiet Richtung Norden, weil sie nicht durch die Mauer bei Stapelburg kamen. „Bei Abbenrode walzten sie dann einen weiteren Zaun nieder – sie wähnten sich im Westen. Es war aber wiederum der Zaun vom Schutzstreifen und im Dorf erfolgte ihre Festnahme.“ Übrigens gab es auch in umgekehrter Richtung Fluchtbewegungen – von West nach Ost. „Aus unterschiedlichen Beweggründen: um zu Verwandten oder Bekannten zu kommen, Flucht vor der Bundeswehr oder aus Überzeugung.“

Beobachtungsturm direkt auf dem Burgberg

In den Anfangsjahren der Grenzbefestigung gab es für einige Jahre sogar einen hölzernen Beobachtungsturm auf dem Stapelburger Burgberg – direkt neben der Burgruine. Auch das sorgte für Protest: Er stand auf Land, das der Kirche gehörte – und die war nicht gefragt worden. Ein hölzerner Wachturm ging sogar Anfang der 1960er Jahre in Flammen auf – als Mutprobe hatte ein 20-jähriger Goslarer den Turmbrand gelegt. Vesting: „Ihm gelang die Flucht zurück in den Westen, dort bekam er aber offenbar Panik – er kehrte um. Es folgten seine Festnahme und die Verurteilung zu anderthalb Jahren Zuchthaus.“

Ikonisches Bild: Der Bad Harzburger Fotograf Ahrens war einer der wenigen, dem 1952 Aufnahmen von der „Aktion Ungeziefer“ gelangen. Das Foto zeigt eine Zwangsumsiedlung bei Stapelburg. Foto: Archiv Ahrens

Zum Ausbau der Sperranlagen gehörte bei grenznahen Orten auch eine Lichttrasse. 1969 erfolgte der Aufbau des BT11, des Beobachtungsturms, der aus elf Betonröhrenelementen mit einer Kanzel oben drauf bestand und für die folgenden 20 Jahre die Ansicht Stapelburgs von Eckertal aus prägte. Später ergänzte noch ein Bunker den Turm. Die Betonmauer entstand 1970 – „Stapelburg war damit einer der ersten Orte im Bezirk Magdeburg mit Mauer.“ Ebenso fanden sich später im Bereich Stapelburg bis nach Abbenrode hin die Selbstschussanlagen am Zaun – inklusive einer Gipsattrappe. „Sie war dort angebracht, wo der Zaun in Richtung eines Wohngebäudes abknickte, um keinen Schaden anzurichten“, hat Vesting herausgefunden. Denn es knallte häufiger – wegen Wildtieren, durch Blitzeinschlag oder technischen Defekt.

24 Stunden statt zwei Jahre Bauzeit

Immer wieder gab es von westlicher Seite die Forderung, zwischen Stapelburg und Eckertal eine Grenzübergangsstelle zu errichten – im Frühjahr 1989 schließlich der Durchbruch. Niedersachsens damaliger Ministerpräsident Ernst Albrecht erhielt von DDR-Machthaber Erich Honecker die Zusage, dass ein Übergang errichtet werden könnte. Er sollte für 200 Fahrzeuge pro Stunde ausgelegt sein. Als Baukosten waren 107 Millionen Euro anvisiert, die Bauzeit sollte zwei Jahre betragen – die Kosten wollte die Bundesrepublik tragen. Doch dann kam der Wendeherbst. Am 11. November fiel in Stapelburg der Eiserne Vorhang – und anstatt binnen zwei Jahren entstand in 24 Stunden ein Grenzübergang, so Vesting. Beifall im Publikum brandet auf. „Bis heute ist aber nicht klar, von wem der Befehl ,Macht einfach auf‘ kam“, erklärte der Historiker und Stapelburger Bürger damit beginnen konnten, die Ekotalplatten abzumontieren. Dennoch: „Der 11. November ist einer der bestdokumentiertesten Tage – atemberaubend“, sagte Vesting angesichts einiger Videosequenzen, die damals am historischen Nachmittag entstanden. „Der 11. November ist der zentrale Tag der Erinnerungskultur.“

Der historische Moment: Peter Röhling (r.) und Norbert Heindorf öffnen am 11. November 1989 mutig den Grenzzaun. Foto: Archiv Schlegel

Damit leitete er zum Grünen Band über: „Denn das Grüne Band hat auch eine graue Seite – hier stehen Naturschutz und Erinnerungskultur gleichberechtigt nebeneinander.“ Ob es allerdings in Stapelburg ein Besucherzentrum zum Nationalen Naturmonument Grünes Band geben wird? „Es gab Überlegungen, aber es ist nicht ganz klar, ob die Realisierung passiert“, so Vesting.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatten das Institut für Landesgeschichte am LDA Sachsen-Anhalt sowie der Heimat- und Förderverein Stapelburg. Die Veröffentlichung zum Harzort Stapelburg ist die erste Publikation des LDA zum „Grünen Band“ in Sachsen-Anhalt, dem einstigen Grenzstreifen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Und warum Stapelburg? Die Wahl auf diesen kleinen Ort am Harz ist kein Zufall. Hier fand eben jenseits von Berlin und den offiziellen Grenzübergangsstellen die erste Grenzöffnung im November 1989 statt. Die neu erschienene Publikation „Vom Grenzraum zum Grünen Band. Interdisziplinäre Entdeckungen im Harzort Stapelburg“ (Band 3 der beim LDA Sachsen-Anhalt erscheinenden Reihe „Kleine Hefte zur Landesgeschichte“) haben Justus Vesting und Sarah Schröder herausgegeben.

Ende des Zweiten Weltkriegs

Das Nordharz-Inferno: Vor 80 Jahren erfolgt die Sprengung der Muna

Das Nordharz-Inferno: Vor 80 Jahren erfolgt die Sprengung der Muna

Besucherzentrum am Grünen Band

Pläne für Bau in Stapelburg scheitern vorerst an der Politik

Pläne für Bau in Stapelburg scheitern vorerst an der Politik

Grenzöffnung vor 35 Jahren

Der Tag, an dem in Eckertal Weltgeschichte geschrieben wurde

Der Tag, an dem in Eckertal Weltgeschichte geschrieben wurde

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.