Wie berechnet sich die neue Grundsteuer in Goslar?

Wie berechnet sich die neue Grundsteuer in Goslar?

Die Grundsteuer B wird dieses Jahr erstmals nach neuem Berechnungsmodell erhoben. Foto: Jens Büttner/dpa

Bodenwerte, Wohnen, Lage: Die GZ erläutert, wie die neue Grundsteuer B berechnet wird – und warum die Kaiserstadt Goslar stärker zur Kasse bittet.

Goslar. Wer zahlt schon gerne mehr Steuern? Vor allem, wenn vieles andere im Leben auch immer teurer wird. Für etliche Eigentümer bringt die neue Grundsteuer sogar eine Entlastung. Aber sie birgt Frust für manche Grundbesitzer, die seit diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen – und zwar teils drastisch.

„Aufkommensneutral“ sollte die neue Grundsteuer in Städten und Gemeinden sein, das war die Devise von Bund und Land. Die neue Berechnung ab 2025 sollte also nicht die Bürger durch die Hintertür zusätzlich abschröpfen – so zumindest liest sich das. Doch das Wort „aufkommensneutral“ ist ausschließlich auf die Kassen der Städte und Gemeinden gemünzt. Im Klartext: Die Kommunen sollen die Steuersätze nach der Reform so anpassen, dass unterm Strich möglichst pro Jahr die gleiche Summe fließt.

Das Verfassungsgericht

Das gilt aber nicht für die Bürger, denn von vornherein war klar, dass die Reform der Grundsteuer in Deutschland für die einzelnen Grundbesitzer im Vergleich zur alten Regelung sehr unterschiedlich ausfallen kann. Denn das war ja gerade das Ziel der amtlichen Klimmzüge: Immobilien steuerlich möglichst nach ihrem aktuellen Wert einzustufen.

Was sind die Ursachen? Mit seinem Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die damals geltenden Regeln für die Grundsteuer in Deutschland als verfassungswidrig erklärt. Das System verstieß aus Sicht des höchsten Gerichts gegen das im Grundgesetz verankerte Gleichbehandlungsgebot: Gleichartige Grundstücke würden vielfach sehr unterschiedlich besteuert.

Dahinter steckte die frühere Berechnung der Grundsteuer nach „Einheitswerten“. Die basierten in Westdeutschland auf dem Jahr 1964, in Ostdeutschland sogar auf Vorkriegsdaten von 1935. Seither haben sich die Werte von Immobilien jedoch sehr unterschiedlich entwickelt. Ein Makler würde flapsig sagen, es zählen nur drei Faktoren: Lage, Lage und nochmals Lage.

Niedersachsen weicht ab

Nach Ansicht der Verfassungsrichter passen die alten Einheitsbewertungen und die aktuelle Lage aber nicht mehr zusammen. Als Folge schrieb das Verfassungsgericht vor, bis Ende 2019 eine gesetzliche Neuregelung für die Grundsteuer zu schaffen – die spätestens zum 1. Januar 2025 greifen müsse.

Das Bundesfinanzministerium wurde aktiv und legte eine Reform vor, die möglichst alle Bundesländer einheitlich übernehmen sollten. Die Finanzämter forderten derweil alle Grundbesitzer auf, Daten zu ihren Immobilien elektronisch zu übermitteln – ob Lage, Grundstücks- oder Wohnfläche. Daraus sollte zum Stichtag 1. Januar 2022 sämtlicher Grundbesitz in Deutschland neu bewertet werden.

Doch was ist gerecht, was ist ungerecht? Warum kompliziert, wenn es auch einfacher geht? Die Diskussionen ebbten nicht ab. So wurde im Grundgesetz auch eine „Öffnungsklausel“ zur Grundsteuer fixiert, die den Bundesländern eigene Modelle erlaubte. Nach Baden-Württemberg war Niedersachsen das zweite Bundesland, das im Sommer 2021 ein solches abweichendes Grundsteuergesetz erlassen hat. Auch Bayern, Hessen, Hamburg, Sachsen oder das Saarland haben eigene Regelungen – die sich wiederum teils deutlich unterscheiden.

Was ist der Boden wert?

Der Aufwand insgesamt war enorm – ob Gesetze, Bürokratie oder Zahl der Immobilien. Allein in Niedersachsen ging es laut Landesregierung um rund 3,6 Millionen Grundstücke. Deshalb verwies der damalige niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) im Sommer 2021 auf eine einfachere Lösung: Das vor allem am aktuellen Verkehrswert der Immobilien orientierte Bundesmodell sei deutlich aufwendiger und teurer umzusetzen als das neue „Flächen-Lage-Modell“, das der niedersächsische Landtag dann absegnete.

Was bestimmt nun den Wert der Immobilie? Die Fläche, die Nutzung (Wohnung, Geschäft, Produktion), aber besonders die Lage. Als Maßstab dafür werden „Bodenrichtwerte“ herangezogen. Diese Daten resultieren wiederum aus den Kaufpreisen für Grundstücke und werden regelmäßig für Städte und Gemeinden aktualisiert – von Gutachterausschüssen nach festen Regeln.

Für die gesamte Gemeinde Goslar, also Kernstadt plus Stadt- und Ortsteile, betrug der durchschnittliche Bodenrichtwert zum gesetzlichen Stichtag 1. Januar 2022 für Wohnhäuser 39 Euro pro Quadratmeter. Das jedenfalls ist dem „Grundsteuer-Viewer“ des Landes Niedersachsen zu entnehmen, der online und öffentlich für alle zur Verfügung steht.

Zum Vergleich: In Hannover beträgt der Bodenrichtwert (2024) für Wohnhäuser im Schnitt 402 Euro. In München, Frankfurt oder Hamburg sind die Preise noch deutlich höher. Innerhalb der Städte und Gemeinden schwanken die Bodenrichtwerte wiederum gewaltig. So liegt er in Hannovers Zentrum durchschnittlich bei 2288 Euro pro Quadratmeter, im Stadtteil Wülferode nur bei 141 Euro.

Auch in Goslar gibt es massive Unterschiede in der Bewertung, je nachdem, ob das Grundstück im Stadtzentrum liegt, in Ohlhof, Immenrode oder Wiedelah. Entsprechend unterschiedlich sind die zu zahlenden Grundsteuern. Die Reform soll beitragen, dass benachbarte Grundstücke auch ähnlich bewertet werden.

Der Lage-Faktor

Die Lage der Immobilie fließt in Niedersachsen aber nur „gedämpft“ ein, wie der Finanzminister 2021 erklärte: Der Richtwert des Grundstücks kommt nicht in absoluter Höhe zur Geltung, sondern im Vergleich zum Durchschnittswert der gesamten Stadt oder der Gemeinde. Das heißt in der Amtssprache neuerdings „Lage-Faktor“.

Die Berechnung der Grundsteuer in ihrem bürokratischen Lauf: Aus Grundstücksgröße, Wohnflächen und Lage-Faktor ergibt sich ein „Grundsteuermessbetrag“, der vom Finanzamt festgelegt wird. Das Finanzamt meldet den Messbetrag an Stadt oder Gemeinde – die auf den Messbetrag dann den „Grundsteuer-Hebesatz“ anwendet.

Der Hebesatz wiederum ist in Städten und Gemeinden unterschiedlich. Dabei sind die Grundsteuer A (agrarisch, also für land- und forstwirtschaftliche Flächen) sowie die Grundsteuer B (baulich) zu unterscheiden.

Was das niedersächsische Finanzministerium 2021 bei der neuen Berechnung weniger aufwendig nannte, ist für Otto Normalverbraucher in Wahrheit eine komplizierte Rechenprozedur aus Flächen, Äquivalenzzahlen, Potenzen, Grundsteuermesszahlen und Lage-Faktoren (siehe nebenstehendes Beispiel).

Ob die neue Regelung am Ende gerecht oder ungerecht ist, das hängt von der Empfindung der Betroffenen ab. Wer künftig weniger zahlt, wird das mit Genugtuung als gerecht quittieren. Wer mehr bezahlen muss, wird sich darüber ärgern.

Für Städte und Gemeinden ist es derweil enorm wichtig, dass ihnen die Reform zumindest keine zusätzlichen Löcher in den Etat reißt. Denn die meisten Kommunen schreiben derzeit rote Zahlen – auch in den kommenden Jahren. Die Kaiserstadt kalkuliert allein für 2025 mit einem Minus von 8,8 Millionen Euro im Etat.

Grundsteuer und Gewerbesteuer zählen dabei zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Zumal sie über die Steuersätze auch selbst bestimmen können. Bei den betroffenen Hauseigentümern geht es pro Jahr in der Regel um einige Hundert Euro. Für die Stadt Goslar addiert sich dies angesichts von rund 23.000 Objekten auf 10,2 Millionen Euro für 2024.

Neue Berechnung

Grundsteuer: Stadt Goslar rechnet mit 830.000 Euro Mehreinnahmen

Grundsteuer: Stadt Goslar rechnet mit 830.000 Euro Mehreinnahmen

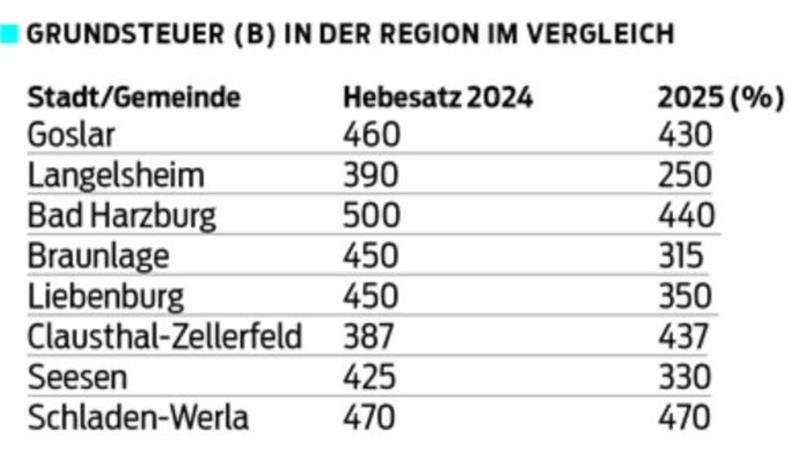

Bei den Grundsteuersätzen für 2025 ist die Tendenz in meisten Kommunen der Region sogar fallend. Schließlich sollte das Ganze ja möglichst „aufkommensneutral“ bleiben. Auch der Goslarer Stadtrat hat vor Weihnachten beschlossen, den Steuersatz zu senken: von 460 auf 430 Prozent bei der Grundsteuer B. Trotzdem kalkuliert Goslar mit elf Millionen Euro Einnahmen aus der Grundsteuer für 2025 – also rund 800.000 Euro mehr als im Vorjahr. Von „aufkommensneutral“ kann somit in der Kaiserstadt keine Rede sein.

Stadt braucht Geld

Die Begründung im Rathaus ist schlicht. „Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation, dem sich stark erhöhenden finanziellen Bedarf, schlägt die Verwaltung einen moderat höheren als den aufkommensneutralen Hebesatz vor“, hieß es im Stadtrat. Kurzum: Die Stadt will mehr Geld, um noch investieren zu können und nicht noch stärker in die roten Zahlen zu rutschen.

Haushalt 2025

In Goslar soll jeder Euro umgedreht werden

In Goslar soll jeder Euro umgedreht werden

Sparen allein reicht in vielen Städten und Gemeinden nicht aus, um die Finanzen wieder in den Griff zu kriegen. Manchen Gemeinden reichen die Einnahmen nicht mal, um ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen – geschweige denn zu investieren.

Die Bürger werden also stärker zur Kasse gebeten, und dies gilt nicht nur für die Grundbesitzer, sondern auch für Mieter. Denn in der Regel werden die Grundsteuern auf die Mieten umgelegt. Das empfindet mancher Mieter als ungerecht, und mancher Sozialpolitiker preschte zuletzt vor, die Umlage auf Mieten abzuschaffen. Das aber brandmarkt der Bund der Steuerzahler als ungerecht – und fragt rhetorisch: Warum soll ein Eigentümer auf eine gleichartige Wohnung mehr Steuern zahlen als ein Mieter?

RECHENBEISPIEL

Ein Beispiel zur Berechnung der Grundsteuer für eine Immobilie am Georgenberg in Goslar: Ein Grundstück hat 700 Quadratmeter und 150 Quadratmeter Wohnfläche. Die Grundstücksgröße wird gesetzlich einheitlich in Niedersachsen mit 0,04 Euro pro Quadratmeter (Äquivalenzzahl) berechnet, die Wohnfläche mit 0,50 Euro pro Quadratmeter (Äquivalenzzahl). Daraus ergeben sich 28 Euro für das Grundstück (700 mal 0,04) und 75 Euro für die Wohnfläche.

Jetzt kommt die „Grundsteuermesszahl“ ins Spiel: Sie beträgt fürs Grundstück 100 Prozent, fürs Wohnen als wichtige Nutzung nur 70 Prozent. Die 28 Euro gehen also voll in die Berechnung ein, die 75 Euro für die Wohnfläche nur zu 70 Prozent – also 52,50 Euro. Die 28 Euro fürs Grundstück und die 52,50 Euro fürs Wohnen ergeben zusammen 80,50 Euro.

Nun kommt der Lage-Faktor: Der Bodenrichtwert lag für das Beispiel-Grundstück im Januar 2022 bei 80 Euro pro Quadratmeter. Der durchschnittliche Wert für die gesamte Stadt einschließlich Ortsteilen lag bei 39 Euro. Gesetzlich festgelegte Formel: Bodenrichtwert des Grundstücks geteilt durch Richtwert der gesamten Gemeinde. Das Ergebnis wird potenziert mit 0,3. Berechnung: 80 durch 29 ergibt 2,05. Diese 2,05 hoch 0,3 ergibt den Lage-Faktor von 1,24.

Nun nimmt das Finanzamt die 80,50 Euro für Grundstück und Wohnen, multipliziert dies mit dem Lage-Faktor von 1,24 – und fertig ist der neue „Grundsteuermessbetrag“. Macht zusammen also 99,82 Euro.

Auf diesen Messbetrag wendet die Stadt Goslar jetzt den Grundsteuer-Hebesatz an. Der beträgt 430 Prozent seit Januar 2025. 430 Prozent von 99,82 Euro ergeben (aufgerundet) 429,23 Euro – die für das Beispiel-Grundstück im Jahr als Grundsteuer fällig werden. Ist doch ganz einfach, oder?