Neues Buch beleuchtet den folgenschweren Abriss des Goslarer Doms

Neues Buch beleuchtet den folgenschweren Abriss des Goslarer Doms

Die Zeichnung des Goslarer Doms stammt aus dem Jahr 1819. Foto: Roß (Repro)

Ein neues Buch zeigt, wie es zum Abriss des Goslarer Doms kam – und welche Mythen und Missverständnisse bis heute fortleben.

Das Buch über das Ende des Goslarer Doms umfasst 364 Seiten. Foto: Roß (Repro)

Vortrag beim Geschichtsverein

Goslarer Dom: Archäologen gegen eine Ausgrabung der Stiftskirche

Goslarer Dom: Archäologen gegen eine Ausgrabung der Stiftskirche

Wer trägt die Schuld an der aus heutiger Sicht fast unverzeihlichen Abrissgenehmigung? Preußen, Hannoveraner, Franzosen oder die Goslarer selbst?

Vier Hauptkapitel

Das erste der vier Hauptkapitel „Wie Goslar seinen Dom verlor“ ist das Herzstück des Buchs und erinnert fast an einen historischen Roman bei all den politischen Umstürzen und Wirrungen im frühen 19. Jahrhundert, mit ständigen Regierungswechseln und neuen Entscheidungsträgern.

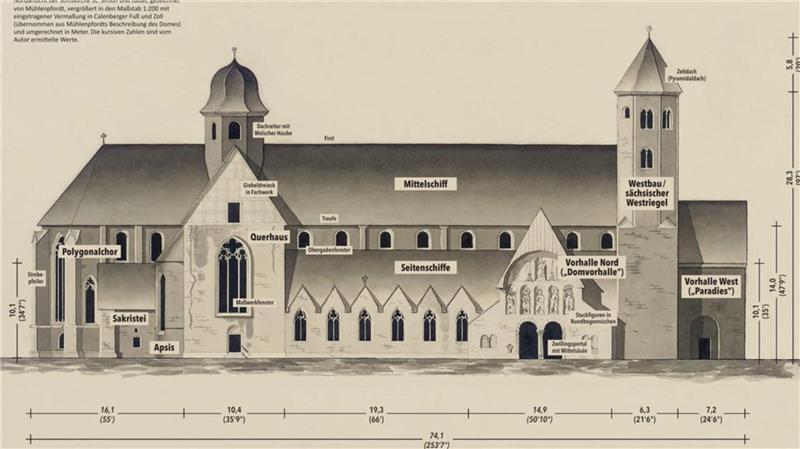

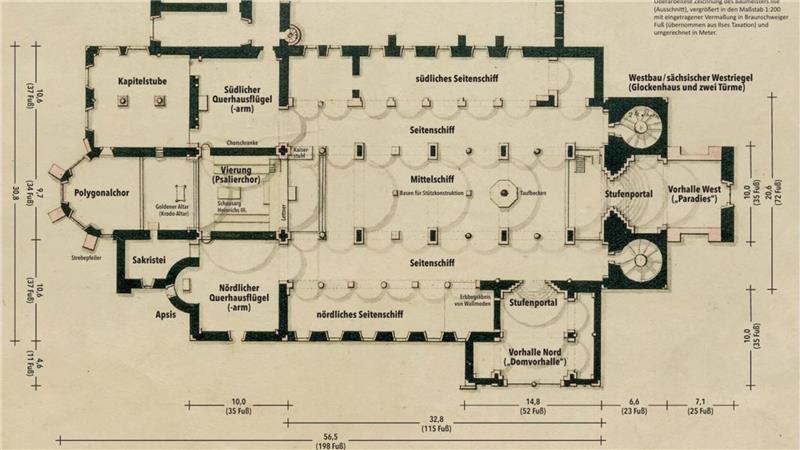

Diese Zeichnung liefert eine Übersicht, wie der Dom aufgeteilt war. Foto: Roß (Repro)

Die Goslarer waren sich des schleichenden Verfalls ihres Doms aber schon viel länger bewusst, auch das wird deutlich. Liersch, der das erste Buchkapitel geschrieben hat, widmet sich ausführlich den wichtigsten Personen dieser Zeit aus Goslarer Sicht, aber auch anderen prominenten Köpfen, die sich kurz vor dem Niedergang für oder gegen den Goslarer Dom ausgesprochen haben. Bis nach London führte ihn diese Spurensuche. Offizielle Regierungspost, Inventarlisten, aber auch (meist ziemlich abfällige) Reiseberichte lassen wenig Zweifel an dem Zwiespalt zwischen Baufälligkeit und historischer Bedeutsamkeit des Goslarer Kirchenbaus.

Wie sah der Dom aus?

Günter Piegsa versucht im Folgekapitel, dem Dom ein Gesicht zu geben. Das ist gar nicht so einfach, schließlich existieren nur noch Abbildungen, Bauzeichnungen und Aufmaße der Stiftskirche. Akribisch wertet der Autor Materiallisten und andere Quellen aus und gibt dem Leser ein konkretes Bild an die Hand: Wie war der Dom innen aufgebaut? Wie groß war er? Wie sah er von außen aus? Alle diese Fragen werden mit viel Text und großen Abbildungen beantwortet.

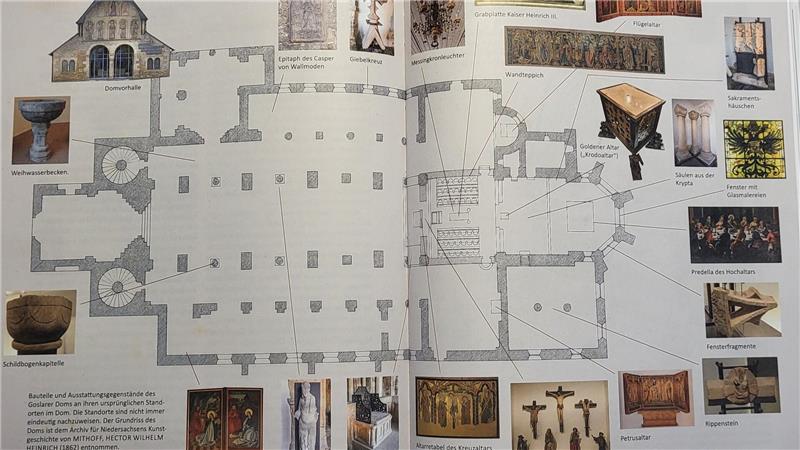

Die Autoren haben Reste des Doms, die heute noch erhalten sind, ihrem alten Standort zuordnet. Foto: Roß (Repro)

Dann wechselt Piegsa in eine Art Vogelperspektive und analysiert, wie sich das Pfalzquartier nach dem Domabriss entwickelt. Goslar wird Garnisonsstadt, eine Kaserne entsteht, ab 1865 wird die Kaiserpfalz restauriert. Einige Aha-Momente würzen den Zeitstrahl: Etwa die Passage über eine riesige Nationalfeststätte, die Ende des 19. Jahrhunderts gebaut werden und bis auf den Rammelsberg reichen sollte. Oder ein Vermerk aus dem Jahr 1932, dass bei einer Restaurierung ein Behälter entdeckt wurde, der ein Stück des Kreuzes Jesu Christi enthalten solle. Das Kapitel endet schließlich mit den Planungen fürs Kaiserpfalzquartier, die die Stadt mit der Tessner-Gruppe entwickelt hat, mit dem Abriss der Domkaserne und Vorschlägen zum Umgang mit archäologischen Funden. Dass der Investor aus dem Projekt ausgestiegen ist, kam für das Buch wohl zu spät.

Virtuelle Zeitreise durch Goslar

App lässt verschwundenen Goslarer Dom digital wieder auferstehen

Schnitzeljagd durch die Geschichte

Den Abschluss von „Der Goslarer Dom“ bildet eine detailliert bebilderte Schnitzeljagd nach Relikten aus dem Kirchenbau, die bis heute existieren. Als Zugabe gibt es noch zwei Original-Reiseberichte von Zeitzeugen, die den Dom kurz vor seinem Abriss besucht haben.

„Der Goslarer Dom - Zweihundert Jahre Abwesenheit“ ist ein wichtiges Buch für die Stadt. Denn es nähert sich einer Frage, die sich jeder Goslarer wohl schon einmal gestellt hat: Wie konnte es bloß passieren, dass diese Kirche abgerissen wurde? Fünf Jahre Arbeit haben beide Autoren in das 364 Seiten starke Werk gesteckt. Das merkt man. Es geht in die Tiefe und fordert den Leser. An manchen Stellen, etwa bei der Entwicklung des Pfalzquartiers nach dem Domabriss, vielleicht zu sehr. Allerdings lockern die etlichen qualitativ hochwertigen Abbildungen jedes Kapitel auf. Man kann dieses Buch einfach nur durchblättern und bleibt trotzdem ständig „hängen“.

Zur Vollständigkeit gehört auch, dass die Autoren nicht aufgreifen, warum der Dom in Goslar überhaupt gebaut wurde und warum er so bedeutend war. Doch zu diesem Thema wartet auf der letzten Seite eine Buchempfehlung auf den Leser.

Helmut Liersch, Günter Piegsa, „Der Goslarer Dom - Zweihundert Jahre Abwesenheit“, Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar, Band 63, 34 Euro.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.