Hornburg lässt seine alten Fachwerkhäuser sprechen

Hornburg lässt seine alten Fachwerkhäuser sprechen

Hinrich Schüler (r.) und Irene Schneider in der Figur einer Ackerbürgerfrau (l.) informieren über Hornburgs Hopfenspeicher. Foto: Gereke

Zum Tag des offenen Denkmals luden wieder viele Einrichtungen ein, die sonst nicht geöffnet haben. Eine ganze Entdeckungsreise war dabei in Hornburg möglich – ein „Wahr-Zeichen“, so das Motto der Veranstaltung, ist dort das Fachwerk.

Nordharz. „Wahr-Zeichen“ lautete das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals. Ein Tag, der überraschende Ein- und Ausblicke gewährt und auf Dinge aufmerksam macht, die so im nördlichen Harzvorland weniger bekannt sind.

Ein „Wahr-Zeichen“, das ist für Hornburg sicherlich das Fachwerk. Mehr als 1000 Jahre Stadtgeschichte, die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 994, gibt es zu bestaunen und machen Hornburg besonders. In der Altstadt finden sich rund 400 Fachwerkhäuser aus verschiedenen Stilepochen – von Gotik und Renaissance über Barock und Klassizismus bis hin zum Historismus –, die alle unter Denkmalschutz stehen. Um den Blick auf die Besonderheiten zu lenken, hatte das Stadtmarketing/Amt für Tourismus zu kostenlosen Sonderführungen geladen. Thema: „Die sprechenden Häuser von Hornburg.“

Hornburger Idylle beim Tag des offenen Denkmals an der Mühlen-Ilse, die an der Hagenmühle plätschert. Foto: Gereke

In der Tat, Hornburgs Häuser sprechen – nicht nur durch Verzierungen, sondern auch durch Inschriften. „Luther wünschte sich einst die ganze Bibel am Haus – und so finden sich viele kirchliche Verse auf den Balken der Häuser“, erzählte Irene Schneider, die in der Figur einer Ackerbürgerfrau durch die Stadt führte. „Alleine die Lilie findet sich mehr als 200 Mal an den Häusern – sie steht für Marienverehrung und Reinheit, für Christus, das Licht der Welt, die Gnade Gottes“, fügt sie an.

Im Mühlenkeller der Hagenmühle bekommen Interessierte Informationen zur Hornburger Mühlengeschichte. Foto: Gereke

An der Lateinschule ist ein immerwährendes Gebet für die Hornburger Schulen zu entdecken. Das Gebäude entstand einst mitten im Dreißigjährigen Krieg. Angesichts des

Wüten des Krieges, so heißt es „Du aber, zukünftige Generation (wenn es eine solche überhaupt geben wird), lerne, ich ermahne dich, von nun an die Schulen in gleicher Weise zu hegen und zu fördern.“

Der Schalkskopf an einem Balken ist ein Abwehrzeichen gegen böse Mächte. Foto: Gereke

Genauso finden sich viele Symbole an den Balken. Mal dient ein großer Sechsstern (eine Hagalrune) als Abwehrzeichen gegen böse Mächte, mal ist es ein Schalkskopf, der die gleiche Funktion hat. Storch und Raute sind wiederum Fruchtbarkeistsymbole.

Neidköpfe am Haus

Die Neidköpfe gaben einst einem ganzen Haus seinen Namen. Es ist eine Figur, die die Zunge herausstreckt und ebenfalls Böses abwehren soll. Bauherr des Hauses war einst Valentin Mitgau, Stadtkämmerer in Hornburg, und es war das am meisten besteuerte Haus. Dort geht es aber auch um Liebe. „Ein Herz mit Amors Pfeil steht für die Liebe zu seiner Frau, aber auch zu Jesus Christus“, so Schneider.

Einer der Neidköpfe – er gibt dem Haus in der Wasserstraße 2 den Namen Neidhammelhaus. Die Fratze soll das Böse abwehren. Foto: Gereke

Die Teufelsmaske an einem anderen Haus in der Wasserstraße ist ein Hinweis auf das Jüngste Gericht. Sie mahnt, den Hausherrn nichts Böses anzutun. „Das darunter abgebildet Mistelkraut soll vor Hexen schützen.“ An einem besondern Ort endet der Rundgang: Hornburgs sanierter großer Hopfenspeicher.

Blick auf die St.-Stephanus-Kirche zu Zilly im Schinkel-Stil – ein klassizistischer Saalbau. Foto: Gereke

Zeitensprung ins 19. Jahrhundert – und das Stichwort Schinkel. Wer an seinen Namen denkt, hat wahrscheinlich gleich Berlin im Sinn. Aber der Architekt, Stadtplaner, Denkmalpfleger und bildender Künstler, der den deutschen Klassizismus und den Historismus entscheidend mitgestaltete, wirkte auch an anderen Stellen Preußens. Beispielsweise im nördlichen Harzvorland: In Zilly entstand nach Plänen der Schinkelschen Schule die St.-Stephanus-Kirche.

Die Rückansicht der St.-Stephanus-Kirche: Die beiden modernen Fenster kennzeichnen den neuen Gemeindesaal im Denkmal. Foto: Gereke

„Der gestreckte klassizistische Saalbau von 1838 steht unverkennbar unter dem Einfluss Schinkels“, heißt es dazu in einer Information der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland.

Normalkirchenentwurf mit Turm

Die Pläne für die Kirche in Zilly wurden wahrscheinlich gleichzeitig mit dem Kirchenbau von Heudeber 1832/33 in der Berliner Oberbaudeputation eingereicht und von Schinkel daraufhin bearbeitet. Dem Entwurf liegt der Normalkirchenentwurf mit Turm zugrunde, so die Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft.

„Schinkel selbst war nie in Zilly“, weiß Gemeindekirchenratsvorsitzende Petra König zu berichten.

Eine Glocke ist der Kirche in Zilly noch verblieben – Axel König hat den Aufstieg gewagt. Foto: Gereke

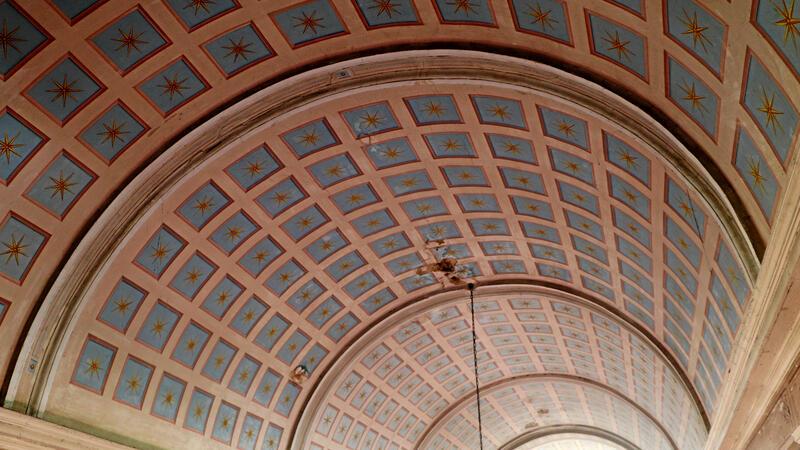

Aber der Geist der Schinkelschule ist allgegenwärtig. Die Fassade ist durch eine Quadrierung gegliedert, das Innere präsentiert sich in fast vollständig überlieferter Ausstattung, unter der Decke eine ausgemalte Tonne.

Aber die Kirche ist auch ein Beispiel dafür, was in einem Denkmal möglich ist: Im Bereich der ehemaligen Sakristei befindet sich nach einem großen Umbau ein moderner Gemeindesaal – die Möglichkeit für Winterkirche oder andere Veranstaltungen. Zur Sanierung des Gotteshauses traten die Bürger Zillys auch bei einem MDR-Fernsehen-Wettbewerb an, gewannen damals 70.000 Euro – ein Betrag, mit dem ein Eigenanteil gedeckt werden konnte.

Das Tonnengewölbe des Kirchenschiffs ist komplett mit Sternen ausgemalt und muss saniert werden. Foto: Gereke

Nun können Interessierte Stern-Paten werden. Ein Teil des Tonnengewölbes wird saniert – es ist komplett mit Sternen bemalt. Und für eine Patenschaft fließt im Gegenzug Geld für die Sanierung. Eine Tafel wird dann darüber informieren, wer Pate welchen Sterns ist. Wenn von dieser Finanzierungsform Schinkel wüsste.