Warum eine Pariser Zeitung Goslar 1925 als Waffenlabor darstellte

Warum eine Pariser Zeitung Goslar 1925 als Waffenlabor darstellte

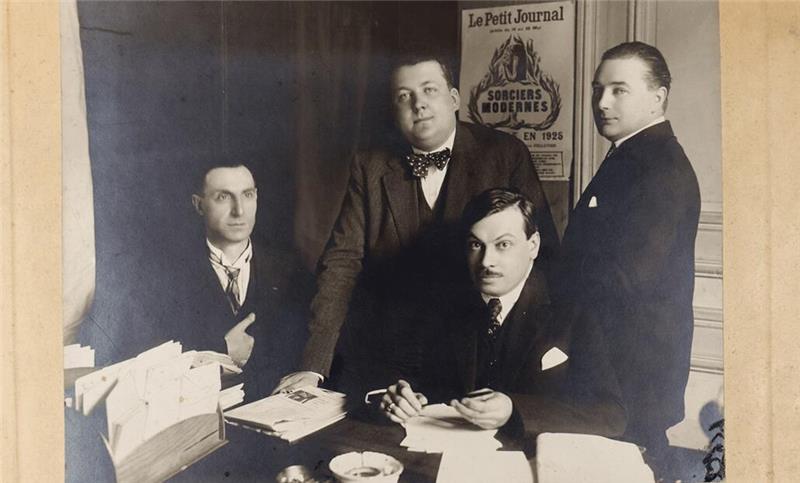

Erfundene Geschichte über Goslar: Marcel Nadaud (stehend mit Fliege) und André Fage (sitzend mit Schnurbart) mit Kollegen des „Petit Journal“ in Paris. Foto: Henri Manuel/ Collection Médiathèque Georges-Delaw

Eine Schockmeldung aus Paris versetzt das Deutschland der „Goldenen Zwanziger“ in Alarm: Eine biologische Waffe soll in Goslar entwickelt werden. Was war wirklich dran?

Goslar. Die weltberühmte Tänzerin Josephine Baker ist ein Symbol der „Goldenen Zwanziger“. Vor 100 Jahren setzte sie Paris in Verzückung. Derweil versetzte von Paris aus ein Fall von „Fake News“ die Menschen in Deutschland eher in Alarm: Forschten in Goslar 1925 tatsächlich Wissenschaftler an einem biologischen Kampfstoff?

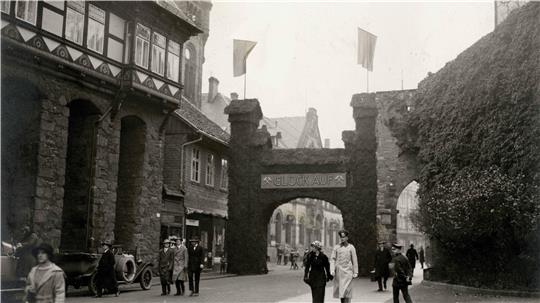

„Fake News“ – wenn diese beiden englischen Wörter ins Ohr gehen, überqueren die Gedanken heute möglicherweise umgehend den Atlantik in Richtung Washington. Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen jedoch, die sich mit dem Phänomen falscher Nachrichten befassen, bevorzugen statt Fake News den Begriff „Desinformation“. In der Presselandschaft war lange auch auch die charmante Redewendung „Zeitungsente“ gebräuchlich. Im Frühling 1925 sorgte eine Meldung über Goslar aus der Pariser Tageszeitung Le Petit Journal für Schlagzeilen, aber entpuppte sich als Ente.

Am 24. März 1925 erschien der vierte Teil der Serie ‚Die großen Ermittlungen des Petit Journal‘ (Les Grandes Enquêtes du Petit Journal) mit dem Titel ‚Die Spionage und die industrielle Mobilisierung Deutschlands – Die Wissenschaft, die tötet‘ (L’espionnage et la mobilisation industrielle allemande – La science qui tue) des Journalisten Marcel Nadaud. „Das Blatt gab bisher äußerst phantastische Schilderungen über die Heeresorganisation in Deutschland, über den Ausbau der deutschen Luftwaffe, (...) über die weitverzweigte Organisation der deutschen Spionage etc.“, und nun im vierten Teil spielte Goslar die Hauptrolle. Sicher staunt man heute genauso wie damals über das, was Nadaud über Prof. Sch...g aus Jena und über „die kleine Stadt im Harz, in der die Seele von Dr. Faust schwebt“, zu berichten wusste.

Mikroben, die sich in Flugzeugbomben vermehren sollen

„Unsere Informationen sind sicher. Weitere Präzisierungen. Der Standort ist gut gewählt für die mysteriösen Forschungen. Goslar, ein Zentrum für pharmazeutische Fabriken, unbekannt und an alle wichtigen Verkehrswege angebunden. (...) In diesem friedlichen Labor, das offiziell der Erforschung von Hefen gewidmet ist, haben der Wissenschaftler und sein Assistent untersucht, welche Mikroben am leichtesten in Flugzeugbomben leben und sich vermehren können. Sie haben sich für den Vibrio-comma-Bazillus entschieden, den Erreger der Cholera, dessen durchschnittliche Lebensdauer kaum mehr als zwei Wochen beträgt. Ein spezielles Gel sorgt für ein geeignetes, lang haltbares Nährmedium, und eine ausgeklügelte Vorrichtung versorgt diese aeroben Mikroben, die die schreckliche Epidemie verbreiten werden, mit der für ihr Leben und ihre Vermehrung notwendigen Luft.“ Dies hatte der französische Journalist zu Papier gebracht.

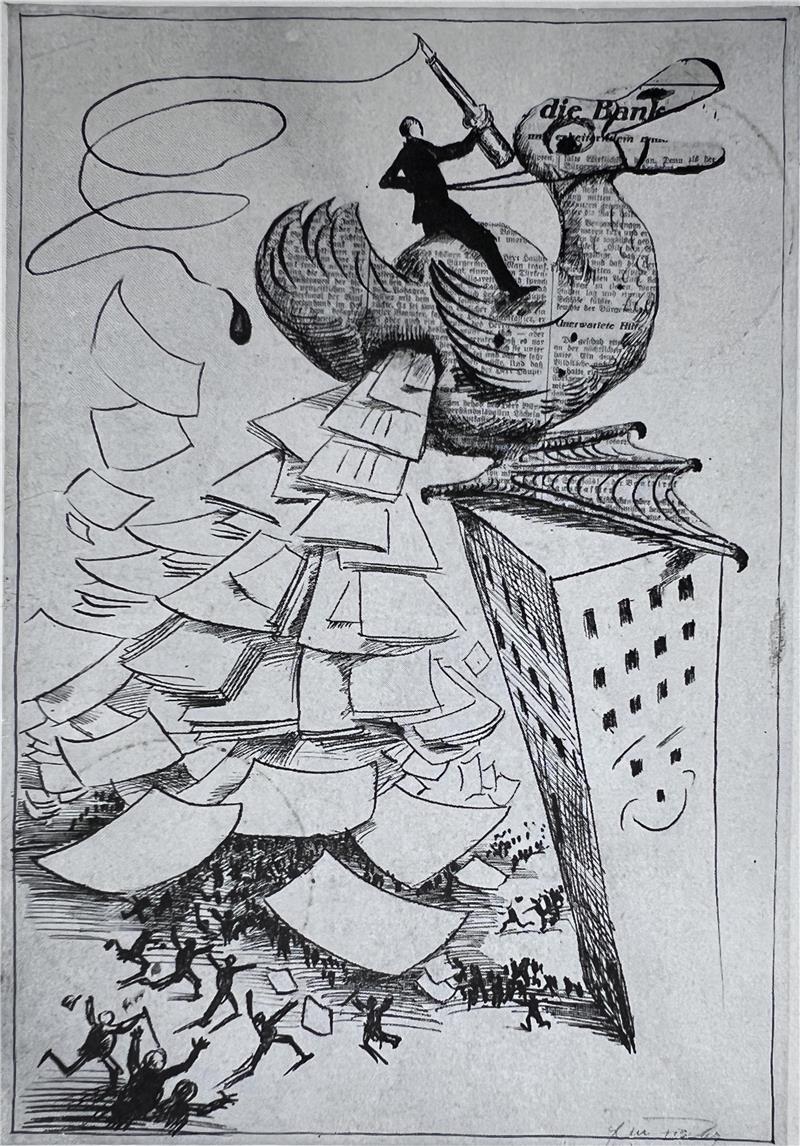

Die Zeitungsente – eine Zeichnung von Ernst Maria Fischer (1907 bis 1939). Fischer erhielt vom Nazi-Regime ein Berufsverbot als „entarteter Künstler“. Nach Verwundung als Soldat an der Westfront starb Fischer 1939 im Lazarett. Foto: Ernst Maria Fischer

Bereiteten Wissenschaftler in der Kaiserstadt damals tatsächlich einen „Gas- und Bazillienkrieg“ vor? Trotz der Demilitarisierungsbestimmungen des Versailler Friedensvertrages vom 28. Juni 1919 nach dem Ersten Weltkrieg:? Nicht nur in Paris, sondern auch in La Gironde in Bordeaux wurde der Artikel des Le Petit Journal im Pressespiegel abgedruckt – und er erreichte natürlich auch Berlin. Von wo aus Wolffs Telegraphisches Bureau (W. T. B.), Deutschlands erste Nachrichtenagentur, eine Meldung verbreiteten konnte: Frei erfunden! „Sofort angestellte Ermittlungen ergaben, dass in Goslar überhaupt kein Professor Sch...g seinen Wohnsitz hat und sich kein derartiges Laboratorium in Goslar befindet. Das Ergebnis der Nachprüfung dieses Einzelfalles lässt auf die Zuverlässigkeit der übrigen Informationen des Petit Journal schließen“, urteilte die Agentur. Deutschlandweit, aber auch in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich war diese Ente – mal länger, mal kürzer – einen Abdruck wert. Wer aber war der französische Journalist, der hinter dieser und den anderen scheinbar erfundenen, fantastischen Geschichten der Serie steckte?

Waisenkind mit Ambition

Der Journalist und Schriftsteller Marcel Nadaud wurde am 25. November 1887 als Sohn von Léonard Nadaud und Berthe Tritschler in Limoges geboren. Die französische Stadt mit heute rund 130.000 Einwohnern liegt 346 Kilometer südlich von Paris und ist weltweit bekannt für ihre luxuriöse Porzellanmanufaktur Royal Limoges, die 1797 gegründet wurde. Nadauds Eltern hatten zwei Jahre vor seiner Geburt geheiratet, und im März 1886 kam eine Tochter auf die Welt, die aber nach nur drei Monaten starb. Eineinhalb Jahre später wurde Marcel geboren und blieb ein Einzelkind.

Sein Vater Léonard starb bereits, als er drei Jahre alt war. Über seine weitere Kindheit und Jugend als Halbwaise ist wenig bekannt. Ein Studium an der École de physique et de chimie de Paris soll er zugunsten der Schriftstellerei aufgegeben haben. 1912 heiratete Marcel Nadaud in Paris die 27-jährige Elise Noceto. Sie war die Tochter eines erfolgreichen Bauunternehmers in Dschibuti, der Hauptstadt der Kolonie Côte française des Somalis (zu Deutsch: Französische Somaliküste), und stammte ursprünglich aus Algerien.

Der „beflügelte Schriftsteller“

Nadaud diente im Ersten Weltkrieg zunächst als Infanterist und dann als Pilot. Nachdem er dreimal verwundet worden war, schied er aus dem aktiven Kriegsdienst aus und widmete sich dem Schreiben. Er wurde ein populärer Journalist und Schriftsteller – besonders wegen seiner Geschichten über Luftkriege. Unter dem Titel „Sous les ailes“ (zu Deutsch: Unter den Flügeln) veröffentlichte er in der Zeitung La Liberté „Berichte und Erzählungen aus dem Leben der Militärflieger“ und bekam den Spitznamen „der beflügelte Schriftsteller“. 1916 und veröffentlichte er zwei Bücher über den Luftkrieg.

Es war aber ein Prozess, der weltweit für Aufsehen sorgte und Nadaud mitten im Krieg zu einem anderen Thema umschwenken ließ: Spionage. Im Sommer 1917 wurde eine 41-jährige Frau aus dem holländischen Leeuwarden von einem französischen Militärgericht wegen Spionagetätigkeit für die Deutschen zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde im Oktober 1917 vollstreckt, indem die Frau von einem Erschießungskommando mit zwölf Kugeln hingerichtet wurde.

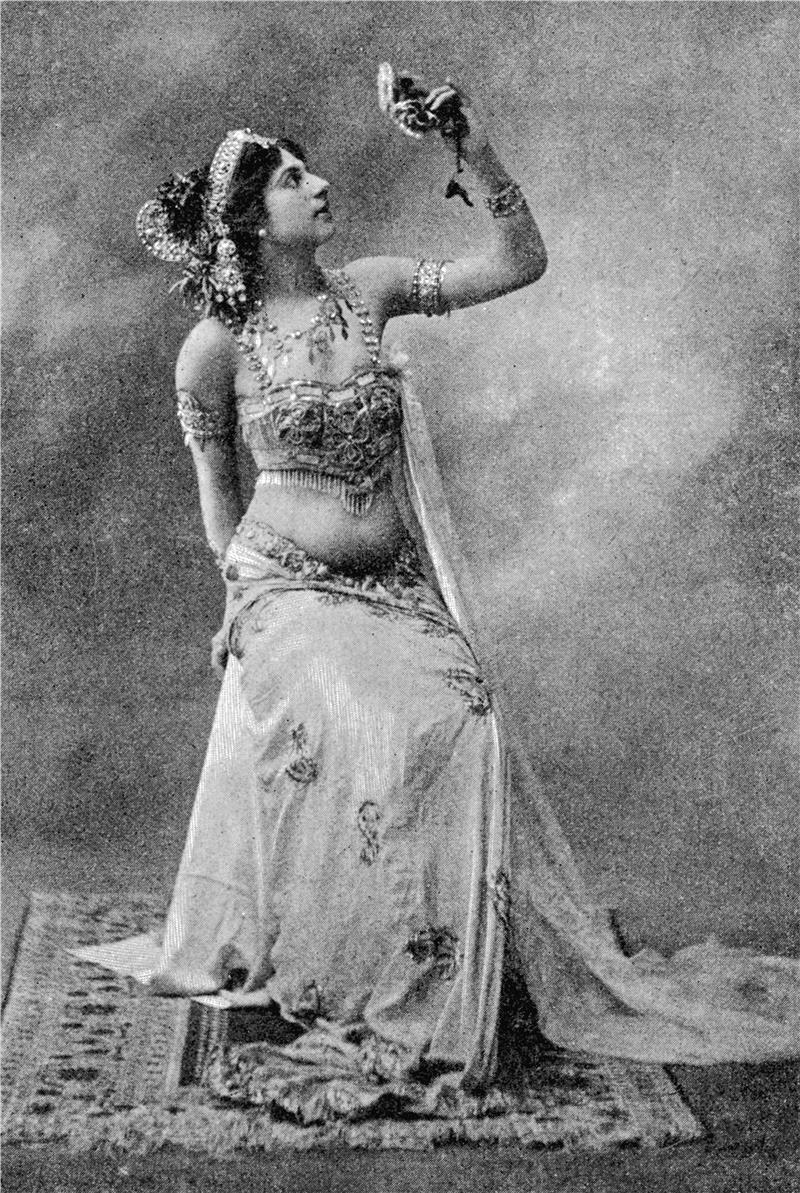

Mata Hari 1905 im Pariser Theater Olympia. Foto: IMAGO/Gemini Collection

Prozess und Urteil erregten großes Aufsehen, denn bei der Frau handelte es sich um Margaretha Geertruida Zelle (1876 bis 1917), die aber damals wie heute fast nur unter ihrem Künstlernamen bekannt war und ist – Mata Hari. Bis heute ranken sich Mythen um ihr exotisches, aber auch sehr tragisches Leben. Im Mittelpunkt steht ihre angebliche Spionagetätigkeit für die Deutschen als Agentin „H 21“.

Auf Spuren der schönen Spionin

Marcel Nadaud hat sich bereits 1920 für seinem Roman Ziska von dem Schicksal Mata Haris inspirieren lassen und versucht, „den Schleier zu lüften“. Im Sommer 1925 veröffentlichte Nadaud schließlich zusammen mit seinem Kollegen André Fage (1883 bis 1948) im „Le Petit Journal“ eine Artikelserie über Gerichtsverfahren unter dem Titel „Les grands drames passionnels“ (zu Deutsch: Die großen Leidenschaftsdramen), darunter auch der Prozess von Mata Hari.

Die beiden Journalisten glaubten, „dass es mit den Informationen, über die die Öffentlichkeit verfügt, immer noch nicht möglich ist, zu entscheiden, ob Mata Hari sich tatsächlich der Spionage gegen Frankreich schuldig gemacht hat“. Die exotische Tänzerin und Kurtisane hatte Verbindungen in die allerhöchsten Kreise, aber es war die krankhafte Angst vor Spionen („L‘ espionnite“), die sich in Paris breitmachte. Sie wurde ihr zum Verhängnis und besiegelte damit ihr Schicksal. Nadaud und Fage forderten „die Veröffentlichung des Aktenmaterials über Mata Hari, damit sich endlich Frankreichs Gewissen beruhigen könne“. Die beiden Journalisten haben die Freigabe des Aktenmaterials nach Ablauf der Sperrfristen nicht mehr erlebt.

Warum Marcel Nadaud die Zeitungsente aus Goslar tatsächlich im März 1925 in die Schlagzeilen brachte, wird sich kaum mehr klären lassen. Mutmaßlich sollte die Serie im Petit Journal jedoch im Zusammenhang mit den deutsch-französischen Verhandlungen gesehen werden, die der deutsche Außenminister Gustav Stresemann (1878 bis 1929) im Januar 1925 begann. Im Oktober tagten im schweizerischen Locarno zahlreiche europäische Regierungschefs und Außenminister zehn Tage lang, um den Frieden in Europa durch ein weiteres Abkommen zu stabilisieren. Deutschland wollte zurück auf die politische Weltbühne, und Stresemann setzte auf Verständigungspolitik.

Bereits im März 1925 wurde Nadaud von der deutschen Presse vorgeworfen, „dass dieses Märchen auf dem gleichen Boden gewachsen ist, wie die Goslarer Cholerabazillenkulturen zu dem sehr durchsichtigen Zweck, für die wieder beginnenden Kontrollverhandlungen des Militärkomitees den nötigen Resonanzboden zu schaffen“. – Der Friedensnobelpreis von 1926 ging an Stresemann und seinen französischen Amtskollege Aristide Briand (1862 bis 1932), die beiden Hauptakteure der Verträge von Locarno.

Und 100 Jahre später? Wäre der „Geist von Locarno“ heute ein guter Weg zum Frieden?

Goldene Zwanziger in der Kaiserstadt

Goslar 1925: GZ-Leser klagen über Raserei, Schmutz und marode Straßen

Goslar 1925: GZ-Leser klagen über Raserei, Schmutz und marode Straßen

Die Goldenen Zwanziger in Goslar

Leben, Läden, Leute und was in Goslar die Butter kostet

Leben, Läden, Leute und was in Goslar die Butter kostet

Die Goldenen Zwanziger in Goslar

Damenputz, politische Salons und starke Frauen

Damenputz, politische Salons und starke Frauen

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.