Das Nordharz-Inferno: Vor 80 Jahren erfolgt die Sprengung der Muna

Das Nordharz-Inferno: Vor 80 Jahren erfolgt die Sprengung der Muna

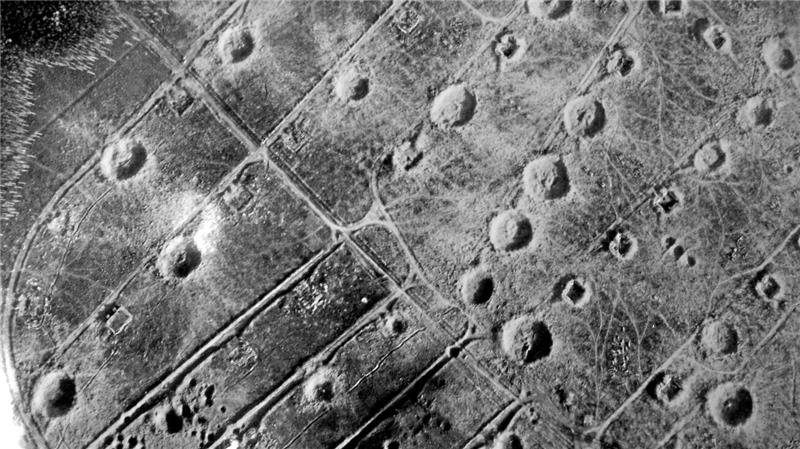

Wie eine Mondlandschaft: Das Luftbild der Royal Air Force aus dem November 1945 zeigt das Muna-Gelände, das von Kratern übersät ist. Foto: Archiv Heimatmuseum Abbenrode

Am Abend des 10. April 1945 sprengten Pioniere der deutschen Wehrmacht die mit mehr als 30.000 Tonnen Munition gefüllte Muna im Schimmerwald. Wie der Heimatverein Abbenrode an das Ereignis vor 80 Jahren erinnert.

Nordharz. Inferno. Vulkanausbruch. Gigantische Donnerschläge. Erdbeben. Zerstörungswucht. Feuerhölle. All das mag treffend beschreiben, was vor 80 Jahren am Harz passierte. Am Abend des 10. April 1945 sprengten Pioniere der deutschen Wehrmacht die mit Tausenden Tonnen Munition gefüllte Luftmunitionsanstalt 4/VI (Muna) im Schimmerwald, damit nichts der herannahenden US-Armee in die Hände fallen konnte.

Die Erde wackelte, die Druckwellen fegten zerstörend durch das Harzvorland. In Bad Harzburg sprangen die Fenster aus der Lutherkirche heraus, das Bahnhofsfenster barst. „Gegen 21 Uhr erschütterte plötzlich ein fürchterlicher Donnerschlag unsere Behausung, das Ofenrohr schleuderte auf den Stubentisch, die Lichter gingen aus und Scheiben zu Bruch. Wir dachten, die Welt geht unter. Die Angst war groß“, so berichtete vor zehn Jahren die GZ über die Erinnerungen Dietrich Sturms. Er war zwölf Jahre alt, als das Inferno losbrach, und erlebte es an den Wolfsklippen. Die Sprengung löste eine der größten Explosionen im mitteldeutschen Raum aus, deren Erschütterungen und Auswirkungen kilometerweit entfernt zu spüren waren und Schäden verursachten, so Abbenrodes Heimatvereinschef Andreas Weihe.

Größenvergleich: Vor dem Abbenröder Heimatmuseum stellt Andreas Weihe Teile einer 1600 Kilo schweren Panzer brechenden Bombe aus. Foto: Gereke

Aber nicht alle Bomben detonierten. Explodierende Bunker spuckten wie ein Vulkan Munition aus. „Nur Stunden vor der Sprengung mussten die Einwohner der umliegenden Ortschaften, wie Lochtum, Stapelburg und Abbenrode, ihr Zuhause verlassen und sämtlich Fenster und Türen öffnen, um der Druckwelle wenigstens etwas die Kraft zu nehmen. Die Flucht aus den Ortschaften in die nahen Wälder begleiteten damals Tieffliegerangriffe der Alliierten“, so Weihe. Die Lochtumer erlebten die Feuerblitze und Detonationen beispielsweise westlich und nördlich des Ortes. Bei ihrer Rückkehr bot sich ein wüstes Bild von herabgefallenen Ziegeln und Mauerputz, beschädigten Türen und Fenstern. Granatsplitter waren kilometerweit geflogen. „Mehr als zehn Tage lang soll anschließend ein Brand im Schimmerwald gewütet haben“, so Weihe.

Über mehrere Jahrzehnte erstreckt sich die Räumung des Schimmerwalds – sie fördert Tausende Munitionsreste und Bomben zutage. Foto: Archiv Heimatmuseum Abbenrode

„Die Muna war Lagerort und Umschlagplatz für Munition der deutschen Luftwaffe, Transporte für die Front sind dort zusammengestellt worden. Die Munitionsanstalt lag sehr gut getarnt im Schimmerwald an der Eisenbahnstrecke zwischen Stapelburg und Bad Harzburg“, erzählt Weihe von seinen Recherchen. „Unter dem offiziellen Tarnnamen ,Wir bauen eine Schokoladenfabrik‘ begann 1935/36 ihr Bau. Die Muna im Schimmerwald wurde aufgrund ihrer Tarnung von den alliierten Aufklärern nie richtig erkannt“, so der Abbenröder.

Schätzungen: Mehr als 36.000 Tonnen Munition

Zum Zeitpunkt der Sprengung war die Lagerstätte gut gefüllt. Viele Transporte waren wieder zurückgekommen, weil sie in den letzten Kriegstagen ihre Ziele gar nicht mehr erreichen konnten. Schätzungen sprechen von mehr als 36.000 Tonnen Munition, die auf Befehl des Luftwaffenkommandos in die Luft gejagt wurden. „Schon 14 Tage vor dem 10. April 1945 wurden Sprengladungen an den Bunkern angebracht. Damit die Bomben nicht dem Gegner in die Hände fallen, hatte man sich auf diesen Tag X langfristig vorbereitet“, erzählt Weihe.

Eine weitere historische Aufnahme: Muna-Mitarbeiter kontrollieren im Schimmerwald Munitionskisten. Foto: Archiv Heimatmuseum Abbenrode

Viele Legenden ranken sich um das damalige Treiben im Schimmerwald, „gar von eingelagerten Raketen und unterirdischen Hallen war die Rede. Aber dies gehört in das Reich der Fantasie. Existiert haben mehr als 40 Erdbunker, die gut getarnt mit Erdreich bedeckt und mit Bäumen bepflanzt waren, in denen Munition verschiedenster Art gelagert war“, sagt Weihe. Von bis zu 2500 Kilogramm schweren Minenbomben bis zu Panzersprengbomben mit einem Gewicht von 1000 bis 3500 Kilogramm, die in den letzten Kriegstagen dazu kamen. „Letztere passten aufgrund ihrer Größe in keinen Bunker, lagerten im Freien.“

Das historische Foto zeigt die Wachmannschaft der Muna vor dem Wachgebäude. Am Abend des 10. April 1945 erfolgt die Sprengung der Bunker. Foto: Archiv Heimatmuseum Abbenrode

Monate nach der Sprengung musste Alfred Dittberner zur Muna. Er erblickte in Pommern das Licht der Welt, nach dem Krieg lebte er in Immenrode. Dittberner kam 1944 zur Wehrmacht und geriet 1945 in britische Kriegsgefangenschaft. Ein Vermerk in seinem Soldbuch lautete „Kurzlehrgang Heeresfeuerwerker“ – für die Engländer prädestinierte ihn das als Bombenentschärfer. Das Bild, was er im Schimmerwald erblickte, oder besser gesagt, was von dem übrig geblieben war, hat er nie vergessen. In einem GZ-Interview zum 70. Jahrestag der Sprengung erinnerte er sich: „Jeder hat wohl schon einmal die Fotos vom zerstörten Hiroshima gesehen. So sah es auch in der Muna aus. Mondlandschaft nach Flächenbombardement“, berichtete er. „In den Ortschaften waren durch die Druckwellen immense Schäden entstanden, die Waldbäume zerfetzt, zerfleddert, abgerissen, verkohlt. Wir sollten diese Trümmerlandschaft wieder begehbar und befahrbar machen.“

„Es riss mir die Beine weg“

Die deutschen Kriegsgefangenen waren in Bomben- und Sprengkommando unterteilt. Das Bombenkommando hatte die Munition aufzuspüren und zu bergen, das Sprengkommando musste sie entschärfen – Arbeit mit Stethoskop, viel Fingerspitzengefühl und möglichst wenig Zittern. Das Explosionsmaterial galt es, auf einem Sprengplatz zur Detonation zu bringen. „Jeden Tag um 11.30 und um 16 Uhr knallte es. ,Blast‘, wie der Engländer sagte“, erinnerte er sich im GZ-Gespräch. Bomben, die nicht entschärft werden konnten, wurden komplett gesprengt. Aber nicht immer klappte alles. „An einem Bunker war die Decke auf die Munition gekracht, eine Bombe lag etwa 30 Meter weit entfernt. Wir entschlossen uns, die einzelne Bombe zu sprengen, in der Hoffnung, dass durch den Druck die Bunkerdecke zerbröselt. Doch der ganze Bunker samt Munition explodierte, es riss mir die Beine weg. Zurück blieb ein 100 Meter langer, 60 Meter breiter und 25 Meter tiefer Krater“, so Dittberner.

Eine Luftaufnahme der Royal Air Force vom Herbst 1945: Dort, wo einst geschützt im Schimmerwald die Muna war, existiert nach der Sprengung nur noch eine abgestorbene, mit Kratern übersäte Fläche. Foto: Archiv Heimatverein Abbenrode

Jeden Tag habe er in Lebensgefahr geschwebt. „Wir gingen morgens auf das Muna-Gelände – und wussten nicht, ob wir abends wieder zurückkommen werden. Ich hatte Angst. Es war ein Himmelfahrtskommando“, so Dittberner vor zehn Jahren im GZ-Gespräch. Nach neun Monaten hatte er es überstanden – andere starben. Während seiner Zeit im Schimmerwald verloren fünf seiner Kameraden durch Explosionen ihr Leben. Sie hatten den Krieg überlebt – und starben doch als eine Folge von ihm. Dittberner selbst verstarb im April 2019 im Alter von 92 Jahren.

Bomben, deren Entschärfung nicht möglich war, mussten vor Ort im Schimmerwald gesprengt werden. Foto: Schlegel (Archiv)

Diese Sprengung hinterließ nicht nur einen verwüsteten Schimmerwald, sondern zog auch eine über 65-jährige Beräumungszeit von Munitionsresten nach sich, so Weihe. Die Räumung, um das Areal von Munitionsresten zu befreien, erfolgte erst unkontrolliert, später systematisch. Im Herbst 2012 rückten die Kampfmittelbeseitiger ab. Das 325 Hektar große Gelände der ehemaligen Muna, das größte Munitionslager der deutschen Luftwaffe nördlich des Mains, war bombenfrei. Alleine in 33 Jahren systematischer Räumung stießen die Experten auf 300.000 Stück Munition mit einem Gewicht von mehr als 10.000 Tonnen.

In Gedenken an mehr als 20 Muna-Tote

An den großen Knall im Nordharz wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert der Heimatverein Abbenrode an diesem Samstag, 12. April, mit einem Heimatnachmittag im Abbenröder Dorfgemeinschaftshaus. Grund: Auch 80 Jahre nach der Sprengung der einstigen Muna beschäftigt dieses Ereignis immer noch das öffentliche Interesse. Zudem will der Verein auch an die mehr als 20 Toten erinnern, die nach der Sprengung durch Bombenräumung, Unfällen mit Restmunition, weil sich Pilz-, Holz- oder Schrottsammler in das munitionsverseuchte Gelände gewagt hatten, und Waldarbeiten zu Tode gekommen waren.

In diesem Bunker im Schimmerwald sprengten die Kampfmittelbeseitiger kleinere Bomben und Munitionsreste. Foto: Schlegel (Archiv)

Gezeigt wird ein Videovortrag zur Entstehung der Muna ab 1936 und ihrem Ende. Ebenfalls wird ein Film über die Bombenräumung und die gefährliche Arbeit der Kampfmittelbeseitiger im Jahre 2002 gezeigt. Auch soll an den Evakuierungsmarsch der Häftlinge aus dem Jugend-KZ Moringen bei Northeim erinnert werden. Die Jugendlichen wurden drei Tage vor der Befreiung des Lagers am 9. April 1945 auf einen entbehrungsreichen Marsch durch den Harz geschickt. Der Leidensweg endete am 10. April 1945 in Lochtum und Abbenrode, nachdem sich die SS-Bewacher vor der heranrückenden Front abgesetzt hatten, so Weihe. Eine Ausstellung mit Fotos, Fundstücken und Dokumenten zur Muna und dem Marsch der Häftlinge wird die Veranstaltung ergänzen. Aufgerufen zum Kommen sind vor allem auch Zeitzeugen, die sich an die Ereignisse oder an die Jahrzehnte danach mit dem Bomben-Wald noch erinnern und Auskunft geben können. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode, Hahnstraße 9.