Ein Hauch von London, Paris und Berlin

Ein Hauch von London, Paris und Berlin

Emanzipation der Frauen: Sport steht in den „Goldenen Zwanzigern“ in Goslar hoch im Kurs. Foto: Stadtarchiv/Bernhard Guenther

„1925: Die Goldenen Zwanziger in Goslar“: In Teil 1 der neuen GZ-Serie geht es um Emanzipation, starke Frauen, Mode, Kino, Kabarett, Tanzlokale – und Ausbruch aus der Tristesse nach einem verheerenden Krieg.

Goslar. Die „Goldenen Zwanziger“ bezeichnen die nur fünfjährige Blütezeit der Weimarer Republik. Nach zehn Schicksalsjahren, die durch Krieg, Tod, Leid, Tristesse, Hunger und Inflation geprägt waren, hielt um 1924 ein neuer Lebensstil in Deutschland Einzug. Ein kurzes Glück. Hatte diese kurze Glanzzeit auch den Goslarer Provinzalltag erreicht, oder machte sie vor den Stadttoren halt? Eine Spurensuche.

Ab 1924 zog es die deutsche und internationale künstlerische Avantgarde nach Berlin. Die Stadt avancierte neben London und Paris zum Zentrum dieser Jahre. Das kulturelle Leben pulsierte auch bei provokanten Musik- und Tanzvergnügen mit amerikanischem Jazz und Charleston. Tabus wurden gebrochen. Erotik und Ekstase prägten das exzessive und rauschende Nachtleben. Man traf sich in Tanzlokalen, besuchte Revuen, Burlesques und Kabaretts, experimentierte mit neuen Theaterformen und der eigenen Sexualität und konsumierte in verruchten Etablissements Morphium und Kokain.

Thomas Manns „Zauberberg“

1924 wurde Thomas Manns tausend Seiten starker Roman „Der Zauberberg“ veröffentlicht, und nur ein Jahr später, im Oktober 1925, feierte sein erst 19-jähriger Sohn Klaus die Uraufführung seines ersten Theaterstücks „Anja und Esther“. Das Bühnenbild entwarf eine Freundin, die gleichaltrige Dorothea „Mopsa“ Sternheim, Tochter des Dramatikers Carl Sternheim und seiner Muse und späteren Ehefrau Thea Sternheim. Nebenbei bemerkt: Mopsa hatte als Neunjährige einige Monate im Bad Harzburger „Palast-Hotel Kaiserhof“ verbracht. In die Kurstadt war die Familie Sternheim 1914 aus ihrem Zuhause in Belgien geflohen und hatte ab September im erst kurz zuvor renovierten Luxushotel drei Zimmer angemietet.

Der Industrieboss H.C. Starck

In Berlin trafen Klaus Mann und seine Clique im Romanischen Café, dem Treffpunkt des „Berliner Geisteslebens“ und auch bekannt als „Wartesaal der Talente“, wie der Schriftsteller Erich Kästner es nannte, mutmaßlich auf den Maler Max Liebermann, den Kunsthändler und Verleger Alfred Flechtheim sowie auf die Schriftsteller Bertolt Brecht und Kurt Tucholsky oder die Dichterinnen Else Lasker-Schüler und Mascha Kaléko, um einige der regelmäßigen Gäste zu nennen. Der Potsdamer Industrielle Hermann Carl Starck, ebenfalls Stammgast des Cafés, kaufte 1924 das Gebäude, in dem es sich befand, und unterstützte als „stiller Mäzen“ (Elias Canetti) einige der dort verkehrenden Künstler. 1935 übernahm Starck, der mit einer Jüdin verheiratet war, die Mehrheitsbeteiligung der „Chemischen Fabriken und Arsenhütte Gebr. Borchers AG“ in Oker. Heute, 90 Jahre später, ist das Unternehmen H.C. Starck noch immer an diesem für seine Unternehmenshistorie so wichtigen Standort vertreten. Doch das ist eine andere Geschichte.

Bubikopf statt alter Zöpfe

Bei der Volkszählung im Juni 1925 hatte die Stadt Goslar 21.297 Einwohner, die in 5501 Haushalten lebten. Die Mehrheit von ihnen, nämlich 11.278 Personen, waren weiblich. In diesen Jahren sammelten Frauen wichtige emanzipatorische Erfahrungen, wurden selbstbestimmter und moderner. Sie lösten sich vom Rollenbild des wilhelminischen Zeitalters: 1919 durften sie erstmals wählen und kämpften weiter für ihren gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft – auch durch ihre Erwerbstätigkeit.

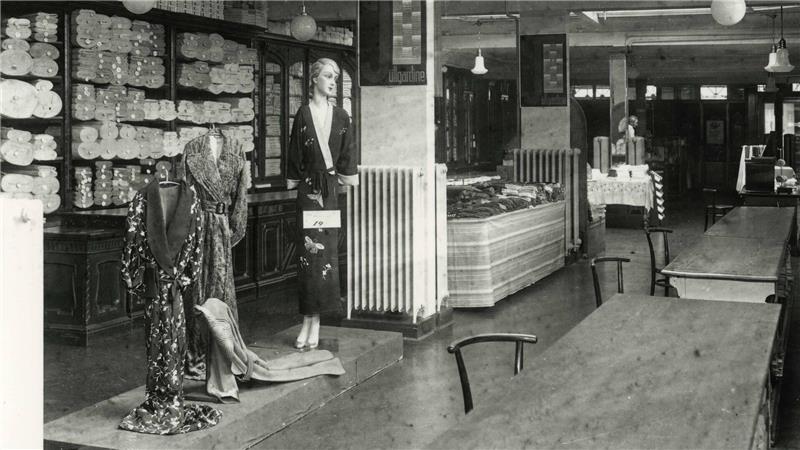

Ein Blick in das Wäschehaus von Erwin Breustedt um 1920 in der Fischemäkerstraße. Foto: Stadtarchiv Goslar/Hans Udolf

Lange Perlenketten und nicht minder lange Zigarettenspitzen, die von in Handschuhen steckenden Fingern gehalten wurden, vervollständigten das Bild der neuen Weiblichkeit, Erotik und Freiheit. Einflussreich erwies sich die wöchentlich erscheinende Zeitschrift „Die Dame“ des Ullstein-Verlags. Sie setzte nicht nur modische Trends, sondern fiel auch durch ihre anspruchsvollen Artikel auf: Den Frauen eröffneten sich neue Perspektiven.

Die Weltöffentlichkeit richtete ihren Fokus auch auf berühmte Schauspielerinnen wie Greta Garbo und Marlene Dietrich. Sie faszinierten mit ihrer androgynen und unnahbaren Ausstrahlung, waren in ihrem Modestil aber dennoch feminin, mondän und erotisch. Schon damals waren Filmstars beiderlei Geschlechts Stilikonen.

Die Garbo im Kino bewundern

Die Goslarer Kinobesitzerin Elisabeth Wildmann (1878 bis 1963), geb. Fuchs, mit ihrem ersten Ehemann Alois, der aus Budapest stammte. Elisabeth Wildmann, ehemalige Artistin, kam 1910 von Gelsenkirchen nach Goslar.Foto: Privat/Wildmann Foto: Privat/Wildmann

Das Programm wechselte sehr oft und bot den Zuschauern wöchentlich mehrere Filme an. Anfang Januar 1925 wurde der österreichische Monumentalfilm „Die Sklavenkönigin“, der die Geschichte des Auszugs aus Ägypten erzählt, mit der 26-jährigen María Corda in der Hauptrolle im Central Theater gezeigt. Die schöne und elegante Ungarin Corda, die vielen jungen Frauen als Vorbild diente, trug privat auch einen Bubikopf.

Flapper-Girls und Sexsymbole

Im Goslarer Theater zeigte die 47-jährige Elisabeth Wildmann zur gleichen Zeit den Film „Blut und Sand“ über einen Stierkämpfer mit Rudolph Valentino, dem ersten „modernen Sexsymbol“, in der Hauptrolle. Von ihm schwärmten und träumten die Frauen, auch hier in Goslar. Es waren möglicherweise Filme wie „Verlorene Töchter“, in dem die 24-jährige Gloria Swanson, einer der größten Stars der Stummfilmära, das Flapper-Girl Swifty Forbes spielt, die ihre Wirkung auf junge Frauen in den „Goldenen Zwanzigern“ nicht verfehlten.

Das gilt sicherlich auch für Goslar, zumal die Filmanzeige in der GZ von 1925 den Streifen als einen „Film der schönen Frauen, der Eleganz, des Vergnügungstaumels, der Flatterhaftigkeit und (...) da es ein amerikanisches Bild ist (...) natürlich auch der offiziellen Moral“ preist und die Selbstverständlichkeit der Gloria-Swanson-Eleganz hervorhebt. Fortsetzung folgt

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.