Wie die Zuckerfabrik bei den Schladenern Erinnerungen weckt

Wie die Zuckerfabrik bei den Schladenern Erinnerungen weckt

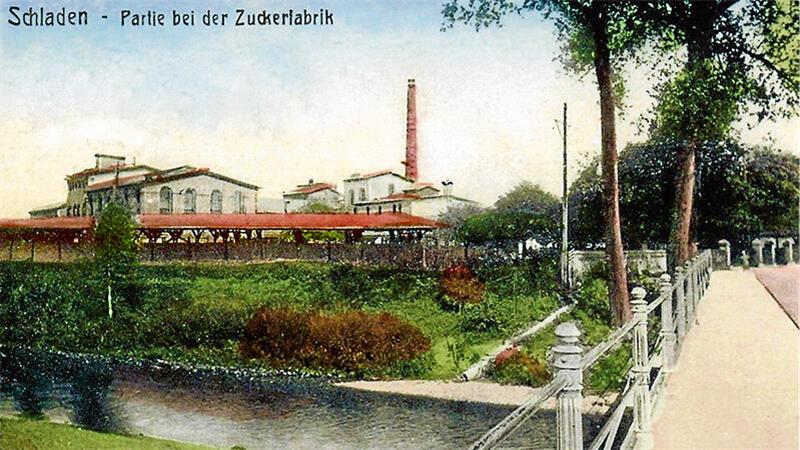

Eine Fabrik, deren Bild in die Welt hinaus ging: Die historische Postkarte stammt aus dem Jahr 1921, der Blick fällt von der alten Okerbrücke auf die Zuckerfabrik. Foto: Archiv Hotop

Sie gehört zu Schladen wie die Oker: die Zuckerfabrik. Vor 155 Jahren erfolgte ihre Gründung – aus diesem Anlass widmete der Förderkreis des Heimathauses ihr einen Winterabend. Das Interesse war groß – wie das Werk in Schladen Erinnerungen weckt.

Schladen. Vor 155 Jahren fiel der Startschuss für eine Institution, die noch immer den Herbst der Region bestimmt – und wenn es nur durch die Dampfsäule als Landmarke und den Duft in der Herbstluft ist: Der Schladener Zuckerfabrik widmete der Förderkreis Heimathaus Alte Mühle einen Winterabend – und die Resonanz war groß.

Sie hatten im Verein so etwas schon geahnt – und waren deshalb ins Dorfgemeinschaftshaus umgezogen. „Was für ein immenser Zuspruch – das scheint jedes Jahr mehr zu werden“, sagte Dorothee Schacht zur Begrüßung, nachdem immer und immer wieder Stühle herangeschafft werden mussten, weil der Strom der Interessierten nicht abriss. Das dokumentiert auch: Das Herz vieler Schladener ist mit ihrer Fabrik verbunden.

Volles Haus: Zahlreiche Zuschauer verfolgen den Vortrag zur Geschichte der Zuckerfabrik Schladen von Hans-Gert Hotop (vorn links). Foto: Gereke

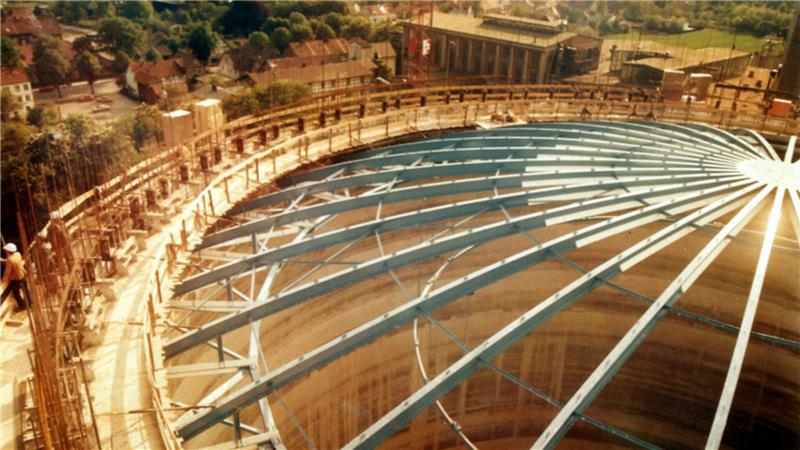

Den Bildvortrag mit rund 350 historischen Aufnahmen hatte wieder Hans-Gert Hotop zusammengestellt. Und ihn verbindet eine ganze eigene Geschichte mit der Zuckerfabrik. Er arbeite einst bei der BMA, die Braunschweiger Firma, die in ihrer Geschichte Bauteile ins Werk an der Oker lieferte und noch immer liefert. Hotop selbst konstruierte einst eine Zuckertransportbrücke mit einem Durchmesser von vier Metern für die Fabrik. Und als Kind sollte er in der Notzeit nach dem Krieg auch Rüben klauen – „mit einer Latte, durch die ein Nagel geschlagen war, ließen sie sich am besten vom Wagen picken“, wusste er zu berichten.

Die Entdeckung des Zuckeranteils in der Rübe

Hotop war es auch, der mit einigen Worten in die Thematik einleitete. „Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es hier keine Zuckerfabriken.“ Der süße Stoff sei bis dahin in Südamerika aus Zuckerrohr gewonnen worden. „Er war so kostbar für die Familien, dass er teils in verschließbaren Dosen aufbewahrt wurde“, erzählte er. Aber dann entdeckten einige Findige, dass auch die Runkelrübe einen Zuckeranteil hat und aus ihr der Zucker gewonnen werden konnte. „Die ersten Zuckerfabriken entstanden in Schlesien. Und per Züchtung entstand im Laufe der Zeit die heutige Zuckerrübe.“

Im Jahr 1977 werden die beiden Zuckersilos der Fabrik errichtet, die noch heute stehen. Foto: Archiv Hotop

Im Raum Schladen seien schon vor Gründung der Zuckerfabrik die ersten Rüben angebaut worden. „Die mussten dann per Pferd und Wagen in die Magdeburger Börde gebracht werden, wo die Anbauer versuchten, sie zu verkaufen.“ Doch dann kam 1870. Am 5. Dezember in jenem Jahr erfolgte beim Amtsgericht Wöltingerode der Eintrag einer neuen Gesellschaft, der „Aktien-Zuckerfabrik Schladen“, ins Handelsregister. Das Gründungsdatum der Zuckerfabrik.

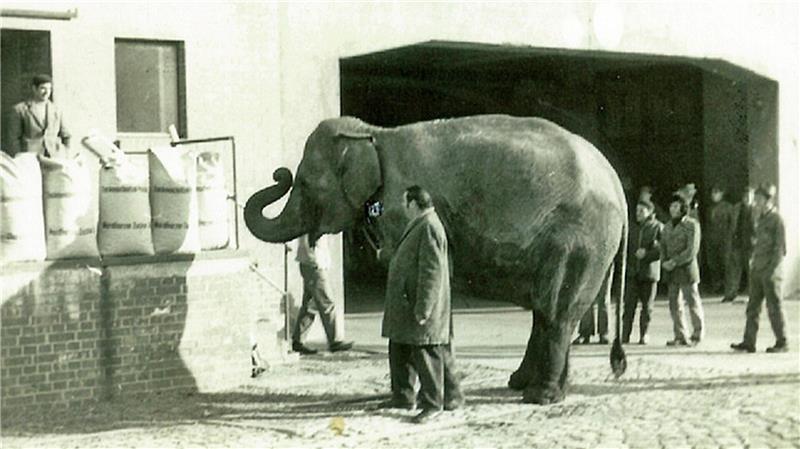

Tierischer Besuch: Auch für Zirkustiere lohnt sich ein Besuch der Zuckerfabrik Schladen. Foto: Archiv Hotop

Eine Aktie verpflichtete zum Anbau von 15 Morgen Rüben. Zur ersten Kampagne lieferten die Landwirte etwa 8200 Tonnen Feldfrüchte von 344 Hektar – aufgrund von Anlaufschwierigkeiten zog sich die erste Kampagne übrigens bis in den März hinein. Heute gehören etwa 19.000 Hektar Anbaufläche zum Einzugsgebiet des Werkes, weit mehr als eine Million Tonnen Rüben werden pro Kampagne in Schladen verarbeitet. Lag damals der Hektarertrag bei 24 Tonnen Rüben, so bewegte er sich 2024 bei durchschnittlich mehr als 90 Tonnen.

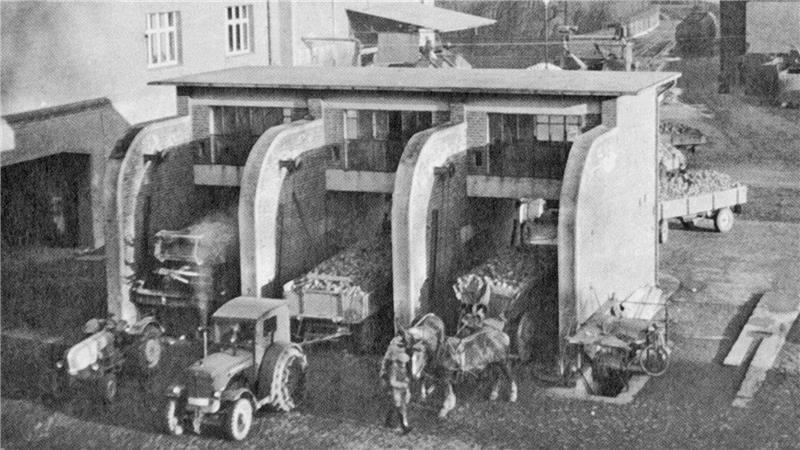

Rübenanfuhr damals: Mit Treckeranhängern und Pferdegespannen werden früher die Feldfrüchte ins Werk transportiert. Foto: Archiv Hotop

Die 8200 Tonnen Rüben von damals würden in Schladen heute in wenigen Stunden verarbeitet werden. Die Zuckerfabrik „schluckt“ aktuell mehr als 10.000 Tonnen binnen 24 Stunden. Aber: Das Prinzip, wie aus Rüben Zucker gewonnen wird, ist auch mehr als 150 Jahre danach noch dasselbe. Das Schladener Werk ist das letzte verbliebene im zuckerhistorisch bedeutsamen nördlichen Harzvorland. Die Fabriken in Hornburg, Groß Mahner, Othfresen, Baddeckenstedt, Vienenburg, Hessen oder Osterwieck sind schon lange Geschichte.

Die Veranstalter vom Heimatkreis hatten beim Winterabend auch für die notwendigen Exponate gesorgt. Foto: Gereke

Was die Schladener Fabrik noch kennzeichnet: der Wandel. „Zuckerfabriken sehen alle fünf Jahre anders aus“, so Hotop. Mit seinen Fotos dokumentierte er bauliche Veränderungen. Eindrucksvoll spiegelt sich da die Rübenablegerbrücke in einem Teich – sie ist schon lange abgerissen. Auf einem anderen Bild läuft die gesamte Rübenanfuhr noch über die Bahnhofstraße – ein paar Motive später ist am Horizont schon der Bau der Umgehungsstraße zu sehen, über die heute die Rübenlaster von der anderen Seite ins Werk rollen. Oder neben dem noch immer dampfenden Schornstein erhob sich noch ein zweiter Schlot. „Wann wurde der eigentlich abgerissen?“, fragte jemand aus dem Publikum. Da musste auch Hotop passen – aber die Internetrecherche eines Gastes konnte helfen: Laut Zeitungsbericht soll es im Jahr 2007 gewesen sein.

Pferdegespanne fast bis zum Buchladen

Überhaupt entwickelte sich der Winterabend zu einer „Weißt du noch“-Zusammenkunft. „Wann steuerten eigentlich die letzten Pferdewagen mit Rüben die Zuckerfabrik an? Früher standen oft 60 bis 70 Gespanne hintereinander fast bis zum Buchladen und warteten darauf, die Rüben anliefern zu können“, erinnerte sich ein Gast. Ein exaktes Datum gab es nicht, aber zumindest einen klaren Hinweis: „Ich ging 1961 in Schladen zur Schule. Da stand auf den Straßen noch der Modder der Pferdefuhrwerke – und wir kamen oft mit dreckigen Hosen nach Hause“, rief einer im Saal.

Was tun, wenn ein strenger Winter die Rübenberge auf dem Hof der Zuckerfabrik zu riesigen Bergen gefrieren lässt? Foto: Archiv Hotop

Und zu dem Bild, was auf dem Hof der Zuckerfabrik gefrorene Rübenhaufen in einem strengen Winter zeigte, hatte auch Karl Grimm etwas beizusteuern. Das Zuckerkocher-Urgestein, das früher in Schladen und Isingerode wohnte, arbeitete von 1951 bis 1995 im Werk. Er berichtete davon, dass sogar ein Sprengmeister engagiert worden war, um die zu großen Bergen gefrorenen Rüben zu lockern. Doch ein großer Knall blieb aus – Sprengversuche brachten nicht den gewünschten Erfolg. Stattdessen erfolgte das Auftauen der Rüben-Berge mit Heißwasser, während Koksöfen unter den Förderbändern dafür sorgten, dass die trotz Minusgraden weiterliefen.

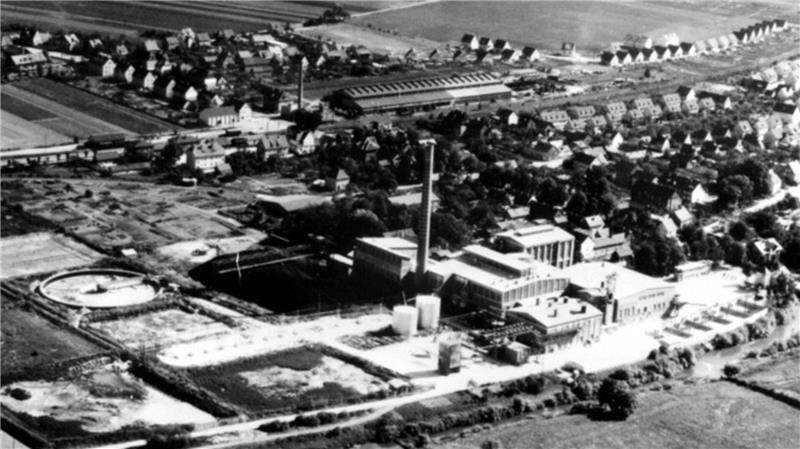

Das Luftbild zeigt Schladen und die Zuckerfabrik in den 1950er Jahren. Oberhalb der Fabrik ist die Halle der BMA zu sehen – dort steht heute das Nahversorgungszentrum. Foto: Archiv Hotop

Das eigentlich große Jubiläum 150 Jahre Zuckerfabrik im Jahr 2020 ging übrigens in der Pandemie unter – eine große Feier konnte es nicht geben. Das holten die Schladener Zuckerkocher in diesem Jahr gemeinsam mit vielen ehemaligen Werksangehörigen nach. Und auch im DGH gab es noch einen kleinen Schluck zum Abschluss – Glühwein, wie es sich für einen Schladener Winterabend gehört. Der nächste ist übrigens für Mitte November in Planung: Dann soll es um den Aufbau des Windparks Beuchte gehen, verriet Schacht.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.