Goslar 1925: GZ-Leser klagen über Raserei, Schmutz und marode Straßen

Goslar 1925: GZ-Leser klagen über Raserei, Schmutz und marode Straßen

Im Vergleich zum Verkehrsaufkommen heute waren Autos in den Zwanziger Jahren noch rar in Goslar, wie der Blick auf den Bahnhof zeigt. Trotzdem beklagten sich schon 1925 etliche Goslarer über Raserei und „Benzinstänker“ in den Straßen. Foto: Stadtarchiv Goslar/Hans Udolf

„1925: Die Goldenen Zwanziger in Goslar“: Was bewegte die Menschen vor 100 Jahren? Was erhitzte ihre Gemüter? Darum geht es in Teil 7 der GZ-Serie. Und es gab erstaunlich ähnliche Themen wie heute.

Goslar. Was bewegte die Goslarer in den „Goldenen Zwanzigern“ in ihrem Alltag? Eine wichtige Quelle ist die Goslarsche Zeitung, die auch schon vor 100 Jahren das Zeitgeschehen in der Kaiserstadt widerspiegelte. Und so manches Thema, das damals die Gemüter erhitzte, ist auch 100 Jahre später noch erstaunlich aktuell, wie Leserbriefe aus der Zeitung von 1925 zeigen – ob Tourismus, Straßenverkehr, Sauberkeit oder Finanzlage.

Seit einigen Jahren werden die politisch turbulenten Zeiten, insbesondere seit der Corona-Pandemie, mit den Verhältnissen der Weimarer Republik verglichen. Historiker, Politikwissenschaftler, Experten anderer Fachrichtungen, aber auch die Bürger diskutieren über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Epoche der Goldenen Zwanziger – die doch so schnell und scheinbar abrupt im Nazi-Staat und dem Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) mündeten.

Die Goldenen Zwanziger in Goslar

Die Schultüte ist schon 1925 unersetzlich für ABC-Schützen

Die Schultüte ist schon 1925 unersetzlich für ABC-Schützen

Betrachten wir jedoch die sehr alltäglichen Themen der Menschen in Goslar, so lässt sich feststellen, dass einige von ihnen bis heute nichts an Aktualität verloren haben. Es sind Themen, die auch die Einwohner in Goslar und die Redakteure der Goslarschen Zeitung (GZ) beschäftigen – sowohl in Bezug auf die Stadt selbst als auch aufgrund ihrer Auswirkungen.

Daher haben wir im Stadtarchiv in den Ausgaben der Goslarschen Zeitung von 1925 eifrig am Bildschirm „geblättert“, um aus der Rubrik „Briefe an die GZ“ kritische Stimmen einzufangen. Sie stammen von Menschen, deren Spuren in dieser Stadt längst verweht sind. Im kollektiven Gedächtnis der Stadt erinnert beispielsweise nichts mehr an Hermann Rese, den Vater der deutschen Sommerzeit. Er lebte seit 1919 in Goslar und gehörte zu den Verfassern diverser Leserbriefe im Jahr 1925. Anders als heute wurden allerdings damals in der Goslarschen Zeitung von den meisten Leserbriefschreibern nur ihre Initialen abgedruckt.

Touristen-Werbung in Goslar

Der besagte Hermann Rese sorgte sich 1925 beispielsweise um die touristische Entwicklung in Goslar – oder „Fremden-Werbung“, wie es damals hieß: „Aber es ist speziell für Goslar nicht damit getan, daß man die Fremden an Goslar heranbringt, sondern daß man sie hier auch mehrere Tage, und das sind die wohlhabenden Fremden, sei es im Winter oder Sommer, zu halten sucht. Wenn sich Goslar in den 40 Jahren, seitdem ich es kennengelernt habe, so außerordentlich entwickelte. (...) Auf diesen großzügigen Erfolgen hat man sich hier aber, wenn auch ungewollt, 10-15 Jahre ausgeruht, und nachdem wir in der Inflationszeit vom Auslande überlaufen waren, ist es jetzt genau umgekehrt. Die Ausländer kommen nicht mehr, und wer es sich in Deutschland irgend leisten kann, der macht eine Auslandsreise (...)“, schrieb Rese.

Eine Straßenbahn für Goslar?

Und weiter: „Nachdem sich der Verkehrsverein nun organisiert und große Geldmittel zusammengebracht hat, darf nun die Stadtverwaltung die Zeit nicht weiter so hingehen lassen und muß nun ihrerseits ein großzügiges Programm aufstellen, um das nachzuholen, woran es in Goslar fehlt. Der Anfang ist mit dem Projekt der Straßenbahn nach Oker gemacht, die sich später vielleicht einmal nach Harzburg auswächst. Wir wollen zufrieden sein, wenn sie nächsten Sommer eingeweiht werden kann (...)“, endete Rese in seinem Leserbrief.

Ein Blick vom Georgenberg auf die Goslarer Altstadt in den Zwanziger Jahren. Foto: Stadtarchiv Goslar

Mit der damals geplanten Straßenbahn und dem heute weitgehend vergessenen bedeutenden Goslarer Hermann Rese befassen sich kommende Beiträge in der GZ-Serie über die Zwanziger Jahre. Aber zunächst weitere Gedanken aus der Zeitung von 1925:

Fremdenverkehr im Juli

Mit dem Tourismus im Sommer 1925 – und dem auch damals spürbaren Trend zu sparsameren Kurzurlauben – befasste sich auch ein Beitrag der GZ-Redaktion: „Der Juli bringt dem Harze den Hauptfremdenzustrom, der trotz des Verkehrs in den übrigen Monaten im allgemeinen für die Harzorte von ausschlaggebender Bedeutung ist (...) Es hat sich auch hier die Erfahrung bestätigt, daß die Erholungsreisen gegen früher ganz bedeutend abgekürzt werden. Daß die Reisenden auch für Nebenausgaben weniger Geld als ehedem übrig haben, geht z.B. daraus hervor, daß der Photograph auf der Okerinsel „Zeller Land“ seinen Betrieb wegen des Mangels an Aufträgen trotz der großen Zahl an Passanten ganz bedeutend hat einschränken müssen.“

Raserei in Goslars Gassen

„Ein Fußgänger“ aus Goslar schrieb im selben Jahr einen Leserbrief zum Verkehr und beklagte Raserei auf den Straßen. Wohlgemerkt – mit Autos von 1925: „Liebe ,G.Z.‘, ist die bescheidene Anfrage erlaubt, ob die Stadt Goslar so etwas wie eine Verkehrsordnung kennt oder gar hat? Sind z.B. die Vititorpromenade, die Klausthorpromenade und andere Straßen nicht für den Durchgangskraftwagen-Verkehr gesperrt und nur dem Verkehr der Anlieger freigegeben? Die Autoraserei in diesen Straßen ist notorisch. Ist keine Möglichkeit vorhanden, den Autoverkehr in der sehr schmalen Fischemäkerstraße und Bahnhofstraße zu vermeiden und die Kraftwagen umzuleiten?

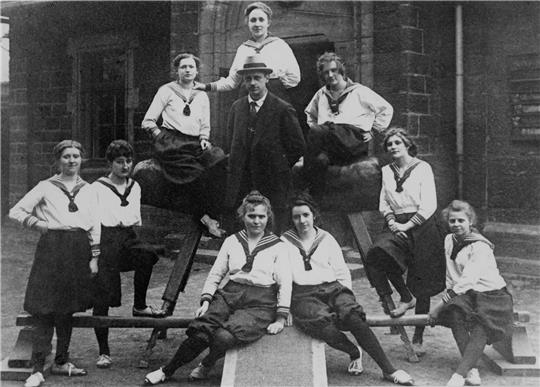

Bilder zur GZ-Serie

Zwanziger Jahre: Fotos gesucht

Es ist eine Rücksichtslosigkeit sondergleichen, mit der die Benzinstänker durch die Fischemäkerstraße fahren, die enge Gasse verpestend und ihr endlich ganz und gar den Charakter einer Verkehrsstraße (Anm. d. Red.: Geschäftsstraße) nehmend. So eine Art Monopol für Schnauferl ist schon jetzt erreicht. Rennbahnen sollte man aber nicht gerade in den engsten Straßen der Stadt anlegen. Vielleicht setzt sich der hochwohl löbliche Magistrat mal mit den Leuten vom Allgemeinen Deutschen Automobilklub und dem Verkehrspolizeidezernenten an den grünen Tisch und arbeitet eine Verordnung aus, die dann auch innegehalten werden muß. Endlich wird der Maler und Schreiner nicht betrübt sein, der den Auftrag erhält, die bekannten Wegtafeln für Autos mit den hübschen Punkten anzufertigen. Und sie gehören nun mal zur öffentlichen Ordnung. In der Nähe der Frankenberger Kirche hat ein Anlieger schon zum Notbehelf des Kistendeckels gegriffen. Also bitte recht freundlich!“

Marode Straßen am Georgenberg

Ein Bewohner des Villenviertels am Georgenberg beklagte 1925 die miserablen Zustand der Straßen: „In dieser Zeit der finanziellen Notlage lässt sich manches nicht so schnell, wohl aber allmählich erledigen, deshalb auch die Frage: Wann werden denn die Verhältnisse der Tappenstraße, Reußstraße und Grauhöfer Straße gebessert? Sie sehen nicht einmal mehr aus wie Dorfstraßen, sondern wie Feldwege. In der oberen Reußstraße ist alles in Ordnung, man hat Kantensteine, Baumreihen usw., aber unterhalb der Albertischen Villa ist es vorbei, dort wächst in den breiten, ungepflasterten Wasserrinnen hohes Gras, genau so ist es in der Tappenstraße“, kritisierte der Bewohner.

Weiter heißt es im Leserbrief: „Wenn der Georgenberg noch ein Villenviertel sein soll, dann darf die eine Hälfte nicht so zurückstehen! Welchen Eindruck macht es auf einen Fremden, der zum Beispiel vom Bismarckdenkmal über die Ruinen nach dem Kattenberge schreitet, wenn er sieht, dass Leute aus den Rinnen der unteren Reußstraße Gras für ihr Vieh holen (!) Wenn der Neubau vollendet ist, wird auch wohl das viele Papier und so weiter verschwinden. Einen sehr unangenehmen Eindruck bekommt auch jeder, der am Kaisersaal vorbei nach dem Georgenberg oder Kattenberg will. Häufig ist die Schranke geschlossen, der Tunnel muss benutzt werden.

Ist denn nicht möglich [sic], dass der Tunnel öfter gefegt wird? Gewiss lassen sich auch deutliche Warnungstafeln mit Strafandrohung betr. Verunreinigung anbringen; denn der Tunnel gleicht einer Bedürfnisanstalt. (...) Seitdem hinter dem Georgenberg und Köppelsbleek ein neuer Stadtteil entsteht, müssen dort die neuen Straßen sobald wie möglich in Ordnung gebracht werden, zum mindesten sollten aber auch die Zufahrtsstraßen, die schon seit Jahren der Instandsetzung bedürftig, nichts zu wünschen übrig lassen, damit die Leute in dieser Hinsicht nicht wie in einem Dorf mit mäßigen Wegeverhältnissen wohnen.“

„Veilchen“ am Köppelsbleek?

Ein O.H. beklagt Müll und am Köppelsbleek: „Sieh da, Veilchen! Denke ich, als ich am Wegrande kleine blaue Flecken gewahre, die mir in der Mittagssonne hell entgegenleuchten. Leider mußte ich aber eine böse Enttäuschung erleben, denn was meine kurzsichtigen Augen zuerst als Veilchenstellen angesehen hatten, entpuppte sich als ein blauemaillierter Kaffeekessel und als bodenlose Eimer.

„Die Goldenen Zwanziger in Goslar“

Ein Hauch von London, Paris und Berlin

Ein Hauch von London, Paris und Berlin

Und all die weißen Flecke erwiesen sich als Scherben alten Küchengeschirrs. Muß das so sein? Aber schlimmer noch als am unteren Rande des Parkstückes sieht es an der oberen Ecke bei der Hirschstraße aus. Dort scheinen die Anwohner des Georgenbergs eine Sammelstelle für ausrangierte Blech- und Emaillewaren angelegt zu haben. Gibt es denn keine Mittel und keine Möglichkeit, die Anlage derartiger Schuttplätze in der nächsten Nähe der Stadt zu verhindern oder die Entfernung des einmal angesammelten Unrates zu veranlassen?“

Morast im Frankenberger Teich

Nach einer Sitzung des Verschönerungsvereins schrieb die Redaktion über stinkenden Morast im Sommer am Frankenberger Teich: „Zum Schluß kam dann noch der Zustand des Frankenberger Teiches und seiner Umgebung zur Sprache. Der Vorsitzende führte dazu aus, daß der Teich schon seit langen Jahren nicht ausgeschlämmt worden sei und derartig vermorastet ist, daß er jetzt nach Eintritt der warmen Tage einen üblen Gestank verbreitet. Eine Empfehlung für Goslar sei der Teich und seine Umgebung keineswegs.“

Fortsetzung folgt.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.