Die Schultüte ist schon 1925 unersetzlich für ABC-Schützen

Die Schultüte ist schon 1925 unersetzlich für ABC-Schützen

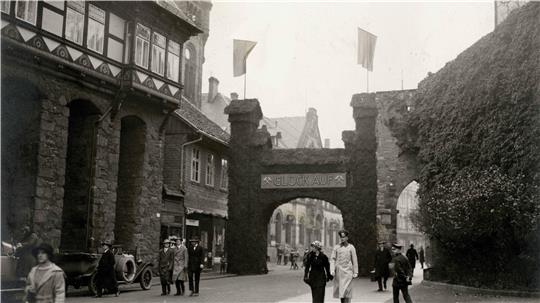

„Speisefolge: Kakao mit Brötchen“: Die Schulspeisung war nicht gerade üppig, wie das Bild der Schule am Hohen Weg von 1929 zeigt. Foto: Stadtarchiv Goslar

„1925 – Die Goldenen Zwanziger in Goslar“: Im dritten Teil der GZ-Serie geht es um Griffel, Schiefertafel und Schultüte. Ein Reporter beschreibt den ersten Schultag vor 100 Jahren – und all die Aufregung. Die Schultüte ist damals schon unersetzlich.

Goslar. „Der Lehrer ist kein Zauberkünstler, sondern ein Gärtner“, schreibt Erich Kästner 1950 als launige Ansprache zum Schulbeginn: „Da sitzt ihr nun, alphabetisch oder nach der Größe sortiert, zum ersten Mal auf diesen harten Bänken, und hoffentlich liegt es nur an der Jahreszeit, wenn ihr mich an braune und blonde, zum Dörren aufgefädelte Steinpilze erinnert. Statt an Glückspilze, wie sich‘s eigentlich gehörte“, dichtet Kästner humorig weiter. Um zwischendrin nicht unerwähnt zu lassen: „Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Wer weiß, ob ihr mich verstanden habt.“

„An der Hand der treusorgenden Mutter“

Nicht viel anders war das mit der Einschulung 25 Jahre zuvor. Für die Goslarer ABC-Schützen, die bis zum 30. Juni 1925 das sechste Lebensjahr vollendet hatten, begann die Schulpflicht am 1. April. Ihre Einschulung fand am 17. April, einen Tag nach dem Ende der etwas über zwei Wochen dauernden Osterferien der Provinz Hannover, statt. Passend zu diesem wichtigen Ereignis erschien in der Goslarschen Zeitung der Artikel „Der erste Schultag“ eines namentlich nicht genannten GZ-Redakteurs:

„Es ist ein bedeutungsvoller Zeitpunkt, wenn ein werdender ABC-Schütze zum ersten Male an der Hand der treusorgenden Mutter zur Schule wandert! Welche Aussicht in die Zukunft eines Menschenlebens eröffnet sich mit diesem ersten Schulgange! Tausend bange Fragen werden im Elternherzen laut – Fragen, die man wohl zu stellen, aber nicht zu beantworten wagt (...)“

Autos mit Staubschleppe

Der GZ-Autor, der einen Tag zuvor „schon einen grauen Faden in unserem Haar“ entdeckte, erinnerte sich ein wenig wehmütig an seine eigene Schulzeit. „Da sauste noch kein Auto mit einer Staubschleppe durch die Straßen, kein so dichtes Netz spannte sich über die Stadt und noch kein Mensch wollte es recht glauben, daß man so bald nach Belieben durch die Luft werde fahren können.“ Was würde der Verfasser wohl heute von den Goslarer „Elterntaxen“ halten, die ihre Kinder morgens mit dem Auto direkt vor den Schulen absetzen und mittags wieder abholen?

Am 17. April 1925 jedenfalls machten sich die Jungen und Mädchen in ihren Schulanzügen und Kleidchen mit ihren Schultornistern aus Rinds- oder Kunstleder, aus Segeltuch oder den in Mode gekommenen Büchermappen auf dem Rücken und in den Händen zu Fuß auf den Weg zu ihrer jeweiligen Schule – nicht selten offenbar an der Hand ihrer Mütter. Die Schüler und Schülerinnen wurden damals noch nach Geschlecht getrennt und in großen Klassen unterrichtet. Der eine war vielleicht zaghaft, der andere eher keck, und eine Dritte strahlte vor Freude. Allen gemeinsam war jedoch, dass dieser besondere Tag einen neuen Lebensabschnitt markierte.

Schultüte: Brauch aus Thüringen und Sachsen

Auch in den „Goldenen Zwanzigern“ schon bekamen die ABC-Schützen am ersten Schultag eine bunte Schultüte geschenkt, sofern sich die Eltern das leisten konnten. Mit dieser liebevollen Geste wollten die Eltern ihren Kleinen den ersten ‚sauren‘ Gang zur Schule versüßen. Dieser für Schulanfänger so bedeutungsvolle Brauch stammt aus dem 19. Jahrhundert und hat seinen Ursprung in Thüringen und Sachsen. Dort wurden auch die ersten Schultüten im Jahr 1910 serienmäßig produziert und traten ihren Siegeszug gen Westen an. Seitdem sind sie fester Bestandteil jeder Einschulung – und Familienalben zeigen Schulanfänger diverser Generationen mit immer größer werdenden Schultüten. Nicht selten fragt(e) man sich dabei: „Tüte, wo willst Du mit dem Kinde hin?“

Adrett und frohen Mutes in die Schule: Glückwünsche zum ersten Schultag gab es in den 1920er Jahren auch per Postkarte. Foto: Privat

Ohne Schultüte geht nichts

Sie wurden damals mit Apfelsinen, Bananen, Feigen und Bonbons gefüllt, wie es auch die GZ-Autorin Susetta im April 1925 tat. Sie erzählte von dem ersten Schultag ihres jüngsten Sohnes, einem Tag, der damals selbstverständlich in der Schulaula begann. Wie die anderen Kinder blickte auch der Blondschopf neugierig um sich. „Plötzlich drückt er sich eng an mich heran. ,Mutti‘ – ein hörbarer Schlucker – ,Mutti, bleibst Du hier, oder gehst du weg?‘ Auf meine Versicherung, daß ich bestimmt nicht fortgehe, ein befreites Aufatmen. Und nun sitzt er vergnügt da; hell schmettert sein Stimmchen ein ,Hier‘ durch den Saal, als der Direktor seinen Namen aufruft.“ Daraufhin ging es in die Schulklasse. „Da, mit einem Male, Bestürzung, Zweifel, Trauer auf seinem Gesichtchen, ein banges Suchen der Augen, die sich langsam mit Tränen füllen. Ich eile zu ihm, beuge mich zu ihm hinunter. ,Mutti‘, schluckt er, ,und die Tüte, die Zuckertüte?‘“

Mit Lederranzen, Schwamm und Schiefertafel

Im braunen Tornister aus Rindsleder mit Riemen steckten 1925 neben dem Etui, dem Griffelkasten und den Schulheften auch die wichtigen Schiefertafeln samt Schwammdosen aus Aluminium. Die Schiefertafeln kosteten nur wenige Pfennige, und es gab sie in verschiedenen Ausführungen, beispielsweise mit sieben doppelten Linien, Steilschriftlinien oder einfachen Linien.

Auf dem Stundenplan standen in der Regel Lesen, Schreiben, Rechnen, Heimatkunde, Religion, Zeichnen, Handarbeit und Singen. Nachmittags dann auch Turnen. Man saß auf harten und in keiner Weise ergonomischen Schulbänken mit abgeschrägtem Pult. Darauf übten die Schüler mehr oder weniger fleißig die Sütterlinschrift, die seit 1911 an deutschen Schulen unterrichtet wurde. Möglicherweise mithilfe der 1925 vom Schroedel-Verlag in Halle veröffentlichten Schreiblesefiebel „Fröhliche Arbeit in neuem Kleid“.

Das Lernen in der Klasse konnte aber auch jederzeit jäh vom Lehrer oder der Lehrerin unterbrochen werden, denn die körperliche und entwürdigende Züchtigung der Schüler war damals noch an der Tagesordnung. Zwar gab es bereits 1925 in einigen Landtagen Bestrebungen, das Züchtigungsrecht der Lehrer abzuschaffen, doch die Mehrheit der Länder hielt noch an dieser Tradition fest. Weitere Strafen waren Nachsitzen und In-der Ecke-Stehen, um die Schüler zur Ordnung zu erziehen. Die Prügelstrafe wurde in der Bundesrepublik Deutschland erst 1973 abgeschafft.

Tipps in der „Frauenbeilage“

Auf dem täglichen Schulweg entstanden Freundschaften mit anderen Kindern, die denselben Weg gingen. Man kabbelte sich, konnte auf dem Weg – das war sehr wichtig – den Schulstress abbauen und erzählte sich gegenseitig von seinen Erlebnissen. Schulunterricht war damals auch samstags. Besonders nach dem freien Sonntag gab es deshalb für einige viel zu erzählen.

Dieses „Phänomen“ wurde daher auch als „Nachwirkungen des Sonntags auf die Schulkinder“ in einer speziellen „Frauenbeilage“ der Goslarschen Zeitung thematisiert: „Für den aufmerksamen Beobachter der Psyche der Schulkinder am Montag gibt es eine ganze Anzahl verschiedener Merkmale, die unzweideutig bezeugen, in welcher Weise und wie lange das Kind seine Sonntagsfreuden genossen hat. Ist das eine schläfrig und unlustig, so zeigt sich das andere daneben unaufmerksam, zerfahren und mitteilungsbedürftig, ein drittes wieder missmutig und verdrossen, ein viertes gleichgültig gegen allen Tadel und völlig abgestumpft gegen äußere Eindrücke.“

Auch in den Zwanzigern waren die Kleinen schon gerne Nachtschwärmer und gingen in manchen Fällen erst zwischen 23 und 24 Uhr ins Bett. Bei vielen Familien standen sonntags neben kurzen Ausflügen ins Grüne auch weite Wanderungen auf dem Programm, die für die kleinen Schülerinnen und Schüler auch anstrengend waren – mit und ohne Kinderwagenschieben der Geschwister. Nach stundenlangem Sitzen auf der Schulbank sechs Tage die Woche war die Bewegung in der Natur auch eine wichtige Maßnahme, um einer Rückgratverkrümmung vorzubeugen, von der damals bereits Achtjährige betroffen waren.

Bei Erschöpfung „Satyrin“

In der Frauenbeilage der GZ wurde deshalb eindringlich auf die schädigende Wirkung der Schulbänke hingewiesen und gleichzeitig darunter für „Satyrin“ geworben, das gegen körperliche und nervöse Erschöpfungszustände helfen sollte. In Silber für die Mutter und in Gold für den Vater. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Denn „Satyrin“ galt eigentlich als Aphrodisiakum ...

Schulen und Klassen 1925 in Goslar

Welche Schulen und wie viele Klassen gab es zur Einschulung 1925 in Goslar? Zumindest aus dem Adressbuch 1927 liegen uns Zahlen vor. Demnach gab es zwei Volksschulen mit acht Stufen (lutherische Knaben- und Mädchenschulen), eine Schule mit fünf Stufen (katholische Volksschule) und eine Schule mit drei Stufen (Pestalozzischule).

Zusammen umfassten diese Schulen 44 Klassen, in denen 29 Lehrer und 14 Lehrerinnen unterrichteten. Unterricht gab es für 797 Knaben und 794 Mädchen. „Ferner haben wir noch vier Hilfsklassen für Schwachbegabte mit einen Lehrer und zwei Lehrerinnen, in denen 43 Knaben und 43 Mädchen ihren Unterricht erhalten“, heißt es im Goslarer Adressbuch von 1927.

Fortsetzung folgt

Bilder zur GZ-Serie

Zwanziger Jahre: Fotos gesucht

Die Goldenen Zwanziger in Goslar

„Kathinka“, die Frau von Welt in Goslar

„Kathinka“, die Frau von Welt in Goslar

Die Goldenen Zwanziger in Goslar

Damenputz, politische Salons und starke Frauen

Damenputz, politische Salons und starke Frauen

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.