Leben, Läden, Leute und was in Goslar die Butter kostet

Leben, Läden, Leute und was in Goslar die Butter kostet

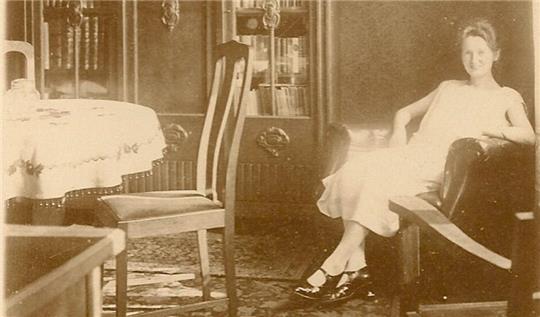

Geschäfte in der Fischemäkerstraße hatten in den Zwanziger Jahren viel zu bieten, wie hier der Laden von Paul Gerecke. Doch finanziell hingen für viele Kunden die Trauben hoch. Foto: Stadtarchiv Goslar

„1925: Die Goldenen Zwanziger in Goslar“: In Teil 6 der GZ-Serie geht es um Leben, Läden und Leute – und was die Butter in den Zwanziger Jahren kostet.

Goslar. Der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918) und die Reparationszahlungen, die die Weimarer Republik zu schultern hatte, führten zur Hyperinflation 1922 bis 1923 – einer unvorstellbaren Geldentwertung. 1925 hatte sich die Lage stabilisiert – auch in den Goslarer Haushalten.

Nachdem sich zunächst Frauenvereine und Autorinnen mit der Rationalisierung des Haushalts beschäftigt hatten, folgten in den Zwanziger Jahren die Architekten, die bei der Umsetzung mit ihnen eng zusammenarbeiteten.

Bilder zur GZ-Serie

Zwanziger Jahre: Fotos gesucht

Die Einbauküche, wie wir sie kennen, wurde 1926 von der Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000) als „Frankfurter Küche“ für das umfangreiche Stadtplanungsprogramm „Neues Frankfurt“ entworfen. Zwischen 1925 und 1930 entstanden etwa 12.000 Wohnungen, die mit den industriell maßgefertigten und blau-grün gestrichenen (später auch in anderen Farben) Küchenunter- und -oberschränken sowie einem Kohle-Elektroherd ausgestattet wurden.

Zuvor bestanden Küchen, sofern die Wohnungen überhaupt eine hatte, aus einzelnen, mobilen, aber in der Anschaffung teuren Möbelstücken, die auf engstem Raum nicht zweckmäßig nebeneinanderstanden. Dazu gehörten Küchenbuffet, Arbeitstisch, Vorratsschrank, Topfschrank, Spülbecken, Gasherd und Kochkiste, in der Speisen weitergegart oder warmgehalten wurden.

Die Goldenen Zwanziger in Goslar

Damenputz, politische Salons und starke Frauen

Damenputz, politische Salons und starke Frauen

Oft komplettierte ein Sofa die Einrichtung, denn die Wohnküche als zentraler Lebensbereich war weit verbreitet. Hier fand der Alltag statt: Es wurde nicht nur gekocht und gegessen, sondern in der Arbeiterklasse auch gewaschen, Wäsche getrocknet, gebadet und oft auch geschlafen. Die Entwicklungen rund um die Rationalisierung des Haushalts entfachte Debatten darüber, welche der beiden Küchenformen die bessere sei – die klassische Wohnküche oder die neue, reine Arbeitsküche. Hundert Jahre später hat sich das längst wieder geändert: Kochinseln im Wohnbereich liegen derzeit voll im Trend.

Die elektrische Küche

Die Berliner Firma Graetz, die 1925 zugleich mit der Produktion von Radios begann, brachte unter dem Markennamen „Graetzor“ die ersten elektrischen Kochgeräte auf den Markt. Eine weitere bekannte Firma war Prometheus. Obwohl Strom als neue Energiequelle beim Kochen durch Sauberkeit und Hygiene überzeugte, konnten es sich viele nicht leisten, sofern sie überhaupt Strom hatten, ihren Steckrübeneintopf, eine Gerstensuppe mit Gemüse oder Blumenkohl mit pikanter Tomatencreme – ein Rezept der Frauen-Beilage 1925 in der Goslarschen Zeitung – auf diese Weise zuzubereiten. Die Ausstattung für eine „elektrische Küche“ war aber sehr einfach:

1. Einen Kochtopf zur Bereitung von Tee-und Kaffeewasser, Erwärmen der Milch, Sieden von Eiern und Heißwasserzubereitung (je nach Haushaltsgröße genügt 1-2 Liter Inhalt).

2. Zur Heißwasserbereitung für Spülwasser, Wäschezwecke und dergl. ist ein Kochtopf von etwa 5 Liter Inhalt ausreichend.

3. Schließlich ist ein Tischherd mit 2 Kochplatten zum Kochen, Braten usw. erforderlich (auf diesen Herd können gewöhnliche Kochgeschirre verwendet werden).“

Die „Frankfurter Küche“ aus der Siedlung Römerstadt, Frankfurt, 1927/28. Foto: Werkbundarchiv, Museum der Dinge

Die beheizbare Kochkiste

Das Kochen mit Elektrizität war wirtschaftlich: Bei einem Strompreis von 20 Pfennig pro Kilowattstunde kostete das Kochen von einem Liter Wasser zwei Pfennig, von sechs Eiern mit einem halben Liter Wasser 1,5 Pfennig, von einem Liter Suppe vier sowie das Kochen von einem Blumenkohl sieben Pfennig. Das Braten von drei Pfund Schweinefleisch 27 Pfennig.

Die Hyperinflation 1922/23

1925 kam außerdem die elektrisch beheizte Kochkiste auf den Markt, die eine energie- und somit kosteneffiziente Zubereitung von Mahlzeiten ermöglichte. Doch der Erste Weltkrieg und die Hyperinflation des Jahres 1923, als ein Ei im Juni 1923 in Berlin 800 Mark und im Dezember 320 Milliarden Mark kostete, hatten in der Gesellschaft Spuren hinterlassen. Zwar hatten sich die Preise seit der Einführung der Rentenmark im Herbst 1923 wieder normalisiert, und Eier kosteten im Verlauf des Jahres 1925 zwischen zehn und 25 Pfennig pro Stück, doch die Menschen waren (zu) krisengebeutelt.

Auf dem Tisch der Goslarer

Was stand also im Jahr 1925, als der durchschnittliche Lohn bei 122 Mark lag, auf dem wöchentlichen Speiseplan der Goslarer Hausfrauen? Ganz oben auf der Liste waren Kartoffeln in gekochter und gebratener Form oder als Klöße. Häufig gab es Suppen und Eintöpfe, die mit Kartoffeln und Gemüse zubereitet und je nach Bedarf und Geldbeutel mit Wasser verlängert wurden. Wer es sich leisten konnte, ergänzte die Suppe mit Fleisch. Wer das nicht konnte, fügte etwa hochkonzentriertes „Liebigs Fleisch-Extrakt“ aus „bestem Ochsenfleisch“ hinzu. „Eine gute Suppe ist der Stolz der Hausfrau“, so begann die Werbung, die Liebig in der GZ schaltete.

Gemüse konnte je nach Jahreszeit in einer der 19 Obst- und Gemüsehandlungen der Stadt oder aber an Markttagen gekauft werden. Fleisch mit Kartoffeln und Gemüse als Beilage gab es, wenn überhaupt, nur einmal pro Woche, nämlich sonntags. Im städtischen Schlachthof, dessen Direktor Oskar Heinemann war, wurden die Schlachtungen ausgeführt. 1925 gab es in Goslar dreißig Schlachter, deren Namen und Geschäfte noch vielen Alt-Goslarern geläufig sind. Zu ihnen gehörten Erich Brennecke in der Brüggemannstraße, Hermann Kurs in der Kornstraße und Karl Tappe, dessen Geschäft sich über Jahrzehnte in der Rosentorstraße befand. Ein Kilo Kartoffeln kostete etwa zehn Pfennig, ein Kilo Rindfleisch (Kochfleisch mit Knochen) zwischen 1,50 Mark und 2,80 Mark. Da Schweine- und Hammelfleisch genauso teuer waren, griffen die Menschen, wie schon während des Krieges, auf Fisch zurück, der damals als „Arme-Leute-Essen“ verschrien war. In Goslar ging man 1925 dafür in die Goslarer Fischhalle in der Bäringerstraße, zu „Hansa“, dem Fisch- und Delikatessenhaus in der Bergstraße, zur Witwe Miehe an der Abzucht oder in das „Drogen-, Kolonial- und Feinkosthaus Wild und Geflügel“ von Mylius in der Bäckerstraße.

Fisch als Arme-Leute-Essen

Ein Pfund Schellfisch kostete vor hundert Jahren nur 40 Pfennig, Seelachs 45 Pfennig und Goldbarsch sowie Kabeljau jeweils 35 Pfennig. Zum Vergleich: Für ein Ei musste man 1925 zwischen zehn und 25 Pfennig ausgeben, wie im Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich von 1926 nachzulesen ist. Täglich frische Landeier aus der „Niedersächsischen Eierniederlage“ gab es übrigens bei Karl Harig in der Schilderstraße und ostfriesische Butter „in bekannter vorzüglicher Qualität“ bei Rudolf Jordan in der Bäringerstraße; das Pfund Butter für zwei Mark und entsprach damit dem reichsweiten Preis.

Konkurrenz durch die Edeka

Über fünfzig Lebensmittelgeschäfte spannten sich wie ein Netz über die Altstadt von der Breiten Straße bis hoch zur Frankenbergerstraße und von der Astfelder Straße über den Markt hinweg zum Worthsatenwinkel. Viele dieser Namen sind in Goslar immer noch vertraut – wie David Bahrs, Wilhelm Diekmann, Otto Lotze, Otto Lück und Alfred Räke sowie die Grossisten Wilhelm List, Hugo Lotze und Ernst A. Schmutzler.

Die Goldenen Zwanziger in Goslar

„Kathinka“, die Frau von Welt in Goslar

„Kathinka“, die Frau von Welt in Goslar

Bereits 1925 hatten die Lebensmitteleinzelhändler in Goslar mit der „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“ (Edeka) große Konkurrenz. Man sah sich deshalb veranlasst, einen Brief mit der Überschrift „Warum kauft man besser beim Einzelhändler?“ an die Redaktion der Goslarschen Zeitung zu schicken. Er wurde am 27. Juni 1925 abgedruckt und sollte die Vorzüge des örtlichen Einzelhändlers wie „eine größere Auswahl und bequemeres Aussuchen, stärkeres Eingehen auf einzelne Wünsche, überhaupt größere Kulanz usw.“ aufzeigen.

Die Argumente vor 100 Jahren könnten auch heutzutage dienen, um Vorzüge des lokalen Einzelhandels gegen die wachsende Konkurrenz durch den Internethandel zu beschreiben. Wie die Entscheidung der Kundinnen und Kunden mit Supermärkten im 20. Jahrhundert ausgegangen ist, wissen wir alle. Aber das ist eine andere Geschichte.

Fortsetzung folgt

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.