Forscher legen Buch über Stapelburgs reiche Geschichte vor

Forscher legen Buch über Stapelburgs reiche Geschichte vor

Arbeiten an der innerdeutschen Grenze: Das Foto aus dem Archiv von Lothar Engler zeigt, wie eine Grenzsäule aufgestellt wird. Foto: Otto Langner

Der Ort hat kaum 1400 Einwohner, aber eine spannende Geschichte: Stapelburg ist ein ehemaliger Grenzort. Neben der Burgruine findet sich mit der Kirche ein weiteres besonderes Bauwerk.

Stapelburg. Stapelburg ist mit rund 1400 Einwohnern zwar ein kleiner Ort, aber einer mit spannender Geschichte. Diese ist eng verbunden mit der deutsch-deutschen Grenze. Aus dem zur Gemeinde Nordharz gehörenden Ortsteil gibt es aber noch mehr Interessantes zu berichten.

Nach einem Jahr wollten Justus Vesting und Sarah Schröder den dritten Band aus der Reihe „Kleine Hefte zur Landesgeschichte“ fertiggestellt haben, die das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt herausgibt. Ein Buch aus der Reihe gibt es bereits über „Jüdische Orte in Sachsen-Anhalt“, ein weiterer Band beschäftigt sich mit der Geschichte Stendals. „Ich kannte Stapelburg vorher nicht“, sagt der Historiker und Theologe Justus Vesting, einer der beiden Herausgeber des Stapelburg-Buches. Als er begann, sich mit dem Ort zu beschäftigen, „habe ich bemerkt, wie viel da zu finden ist“. So waren für den Stapelburg-Band schließlich drei Jahre für Recherche und Schreibarbeit erforderlich.

Zum Sonderpreis

Das Buch mit dem nüchtern-wissenschaftlichen klingenden Titel „Vom Grenzraum zum Grünen Band“, das sich dennoch an ein breites Publikum richtet, stellen Vesting sowie die Restauratorin und Denkmalpflegerin Sarah Schröder am Sonntag, 2. November, um 15 Uhr im Schützenhaus in Stapelburg vor. Geplant sind eine Einführung in die Arbeit und die Recherchen der vielen Autoren, ein Vortrag sowie bei Bedarf auch eine Diskussion.

Das Buch wird bei der Gelegenheit „zu einem Sonderpreis“ verkauft. Statt für 45 Euro wird das rund 500 Seiten starke Buch, das mit vielen historischen Bildern illustriert ist, an diesem Tag für 39 Euro verkauft.

Stapelburg ist natürlich bekannt, weil es direkt an der innerdeutschen Grenze lag. Bundesgrenzschützer und Mitarbeiter des Bundeszolls konnten den Angehörigen der DDR-Grenztruppen gleichsam zuwinken. Der Ort lag zwischen 1952 und 1989 im Sperrgebiet, einige Bereiche befanden sich sogar im „streng abgezäunten 500-Meter-Schutzstreifen“, schreiben die Autoren in ihrem Buch. Die Bewohner erlebten „die ganze repressive Härte des Lebens im Sperrgebiet“, heißt es. Es gab Fluchtversuche, die tödlich endeten, aber auch Zwangsumsiedlungen.

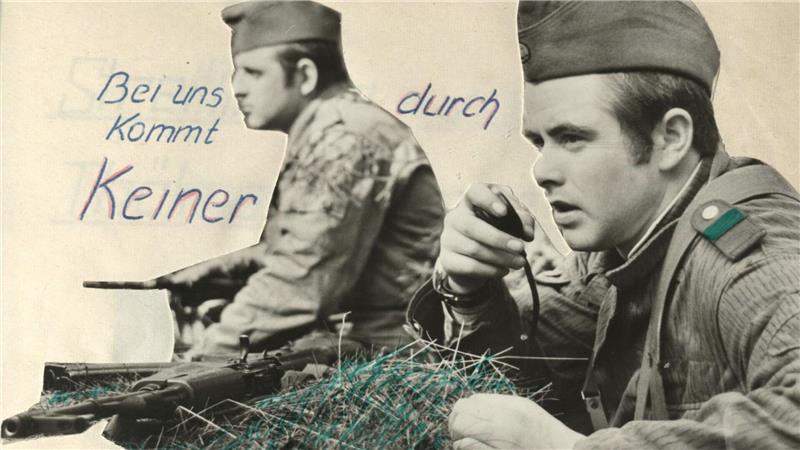

Fundstück im Heimatverein Abbenrode, das Bild stammt aus der Chronik der Grenzkompanie Abbenrode. Foto: Heimatverein Abbenrode

Bekannt ist Stapelburg auch, weil es nach dem Abbau der ersten Grenzanlagen am 9. November 1989 in Berlin der erste Ort „an der gesamten innerdeutschen Grenze“ war, an dem am 11. November die Sperrwände demontiert wurden. Das waren in Stapelburg übrigens Wände aus „Ekotal“, einem Metall-Plaste-Gemisch, wie Historiker Vesting sagt.

Interessante Kirche

Aus Stapelburg gibt es aber mehr zu erzählen als Grenzgeschichten. Am Ortsrand eröffnete der Naturheilkundler Adolf Just, der eine „streng fleischlose Kost“ propagierte, die Kuranstalt Jungborn. Der erste Spatenstich für die Anlage erfolgte 1896. Die auf Naturheilverfahren spezialisierte Einrichtung wurde „weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt“, heißt es in dem Buch der Denkmalpflege. Bekannt sind beispielsweise Frank Kafkas Schilderungen der nackten Kurgäste und des Schützenfestes.

Neben der Burg Stapelburg, von der nicht mehr als eine Ruine übrig geblieben ist, die aber aus einer mittelalterlichen Kernburg hervorgegangen ist, gibt es ein weiteres wichtiges Bauwerk. Die im neogotischen Stil errichtete Dorfkirche wurde von 1889 bis 1890 von Carl Frühling erbaut, der das Wernigeröder Schloss umgebaut hat.

Für den Kunsthistoriker Mathias Köhler, der sich mit der Kirche in Stapelburg befasste und der zum Autorenkreis für das Buch gehört, stellt sie mit den Gebäuden des umliegenden Pfarrbereichs ein „geschütztes Ensemble von hoher städtebaulicher Qualität dar“. In ihr wurden zudem kostbare Textilien aus dem 15. und 16. Jahrhundert gefunden, die als Altarschmuck verwendet wurden. Und neben der Orgel des bedeutenden Orgelbauers Friedrich Ladegast gibt es im Innern das Ölgemälde eines unbekannten Künstlers zu sehen, „das ein wenig an den Stil Rembrandts erinnert“, heißt es in dem Buch.

Erwähnenswert für Justus Vesting ist zudem der Kontakt zwischen Bundesgrenzschutz und Bundeszoll sowie Angehörigen der DDR-Grenztruppen. Gleich bei der Grenzöffnung habe es ein Miteinander gegeben, etwa beim Bau eines Grenzübergangs mit einer Brücke. Auch die enge Zusammenarbeit im Grenzerkreis erwähnt er positiv.

Weitere Beiträge befassen sich unter anderem mit der „Luftmunitionsanstalt“ im Eckertal, die zur Tarnung gedient habe, „um die mit Bomben und Munition gefüllten Lager und Bunker im Schimmerwald vor feindlichen Fliegern zu verbergen“. Ein weiteres Thema sind die Zeugnisse aus dem Alltag der DDR-Grenzsoldaten: Flaschen, Teller, Besteck, Konservendosen, Brotdosen, Versorgungsbeutel zum Beispiel.

Das Besucherzentrum

Ein weiteres Thema, das zu Stapelburg gehört, ist natürlich das „Grüne Band“, jener Biotopverbund, der sich im Schatten des Sperrgebiets entlang der Grenze quer durch Deutschland entwickelte. Bei Stapelburg hat sich ein besonderer Lebensraum entwickelt, wie ein Blick auf die Tierwelt zeigt. Eine der größten Wildkatzen-Populationen Sachsen-Anhalts ist dort heimisch. Wasseramsel, Eisvogel und Zauneidechse kommen ebenfalls in dem Gebiet vor. Und unter den Schmetterlingsarten erwähnt Christoph Schönborn, ein weiterer Autor des Buches, Arten wie Waldbrettspiel und Landkärtchenfalter.

Justus Vesting und Sarah Schröder an einer Grenzsäule im Wald bei Stapelburg. Vesting und Schröder haben ein Buch des Landesamtes für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt zur Geschichte Stapelburgs herausgegeben. Foto: LDA Sachsen-Anhalt/Anna Swieder

Am Ende ist allerdings auch von einer Enttäuschung zu berichten. So sehr sich Stapelburg geeignet hätte, um an dem geschichtsträchtigen Ort ein nationales Besucherzentrum für Ausflügler zu errichten, die sich für das „Grüne Band“ interessieren. Der Bau wird vorerst nicht realisiert, obwohl es eine Machbarkeitsstudie dazu gibt, Stapelburg sich gegen andere Orte durchgesetzt hat und der Bau Bestandteil der Koalitionsvereinbarung der schwarz-rot-gelben Landesregierung ist. Das Projekt wurde aus Kostengründen „auf Eis gelegt“. Doch mehrere Vereine, so heißt es, kämpfen weiter für das Vorhaben. Es würde zur Geschichte Stapelburgs passen.

Copyright © 2025 Goslarsche Zeitung | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.